Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

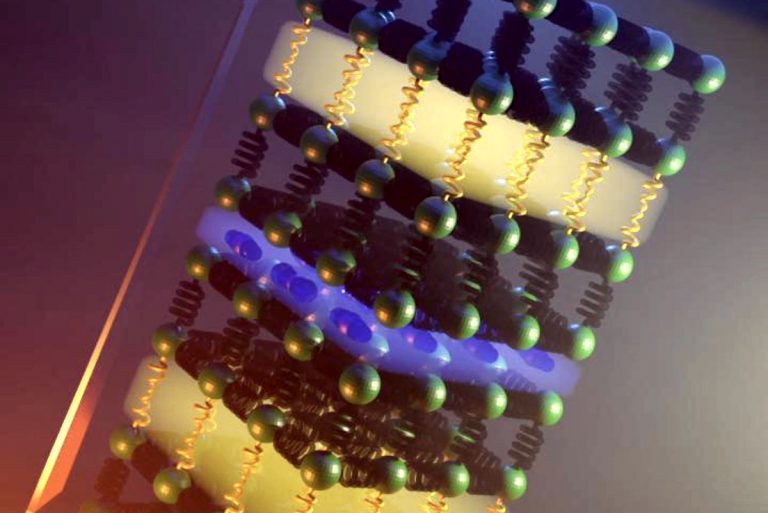

Получен твердый материал с рекордно низкой теплопроводностью

Сверхрешетка, соединяющая два компонента на основе висмута, оказалась великолепным теплоизолятором.

«Созданный нами материал обладает самой слабой теплопроводностью среди любых неорганических твердых веществ, — говорит профессор Ливерпульского университета Мэтт Розински (Matt Rosseinsky). — Это почти такой же плохой проводник тепла, как воздух». Розински возглавил команду химиков и физиков, которым удалось получить сверхрешетку Bi4O4SeCl2 и изучить механизм, который лежит в основе ее теплоизолирующих свойств. Работа опубликована в журнале Science.

Для начала авторы исследовали два известных теплоизолятора на основе висмута — BiOCl и Bi2O2Se, — чтобы выяснить, как именно происходит передача тепла в их кристаллических решетках. Далее ученые решили соединить оба материала в общую слоистую структуру так, чтобы сохранить расположение их атомов, и в каждом из слоев передача тепла замедлялась. Таким образом они получили сверхрешетку, обладающую несколькими «уровнями» периодичности.

По словам исследователей, интуитивно ожидается, что по физическим свойствам новый материал будет представлять нечто среднее между двумя исходными. Однако благодаря точно продуманной комбинации теплоизоляторов Bi4O4SeCl2 продемонстрировал коэффициент теплопроводности всего в 0,1 Вт/(K*м) (при комнатной температуре) — куда ниже обоих первоначальных материалов. Для сравнения, у хорошо проводящих тепло металлов эта цифра достигает десятков и сотен Вт/(K*м), у воды — 0,6, у воздуха — 0,02.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии