Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Великие мореходы Хейердала

Новый генетический анализ показывает: гипотеза Тура Хейердала о доколумбовых контактах индейцев и полинезийцев была верна. Обитатели Нового Света не были изолированы морями и неоднократно совершали плавания на много тысяч километров. Видимо, именно так в Полинезию попали американские растения и ряд других культурных особенностей. Увы, хотя теория Тура Хейердала и победила, но об этом до конца так и не узнали даже в Nature – где и опубликовали новое генетическое исследование. Попробуем понять, почему так получилось.

Безумная гипотеза

К 1940-м годам у ученых сложилось стойкое убеждение в уникальности полинезийской культуры – впрочем, как и культуры носителей австронезийских языков в целом. Предки этих людей из Юго-Восточной Азии отплыли в разные стороны: восточные австронезийцы заселили Мадагаскар, другие остались на территории современной Индонезии, третьи – колонизировали острова Тихого океана от Гавайев и острова Пасхи до Новой Зеландии. С запада на восток размах их колонизации превысил 25 тысяч километров.

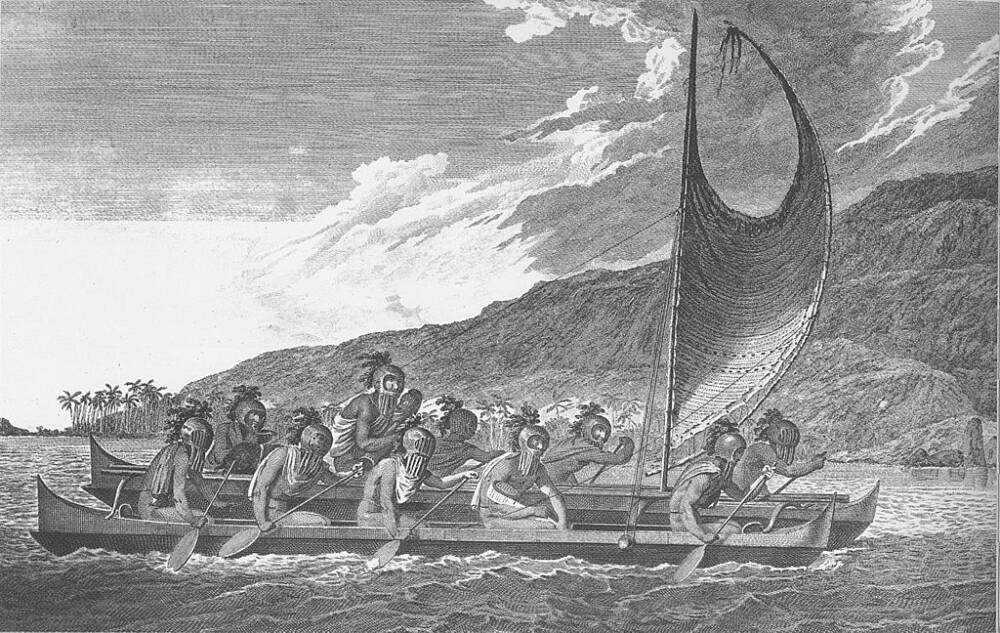

Культура их и в самом деле была уникальной: находясь технологически в каменном веке, те же полинезийцы пришли к катамаранам – гидродинамически намного более эффективным, чем однокорпусные парусные суда европейской постройки. Уже Магеллан отмечал, что неевропейские моряки на них буквально нарезают круги вокруг европейских кораблей, идущих на полной (своей) скорости.

Но в тех же 1940-х годах Тур Хейердал, молодой норвежский путешественник с неоконченным высшим образованием, обратил внимание на то, что в этой культуре есть нечто, напоминающее о южноамериканских индейцах.

На острове Пасхи и небольшом количестве других полинезийских островов были огромные каменные статуи – притом, что для полинезийцев в целом такое совершенно нехарактерно. Обратил он внимания и на культ человека-птицы, имеющийся на острове Пасхе и в Южной Америке. А равно и на то, что батат – «кумара» в полинезийских языках и «кумар» на языках южноамериканских индейцев – и тетраплоидный хлопчатник в Полинезии явно были до прихода европейцев. Причем обе эти культуры родом из Нового Света.

Стоит напомнить: заимствован был не только батат. Тетраплоидный хлопчатник, выведенный в доколумбовы времена в Новом Свете и неизвестный в Старом, тыквы, из которых делали сосуды для воды в Южной Америке и Полинезии, полудикий ананас и целый ряд других культур также попали на тихоокеанские острова до прихода европейцев.

Хейердал посчитал, что все эти заимствования – результат контактов. И контакты эти случились по инициативе индейцев, а вовсе не мореходов-полинезийцев. Он отмечал, что в силу господствующих там ветров и течений от островов Полинезии до Южной Америки добраться намного сложнее, чем в обратную сторону.

Норвежец предположил, что задолго до Колумба южноамериканские индейцы не раз посещали острова за многие тысячи километров от их берегов. А это значит, что они были продвинутыми мореходами. Чтобы продемонстрировать это, в 1947 году он и его единомышленники проплыли от Южной Америки до Полинезии восемь тысяч километров за сотню дней. Это было сделано на традиционном бальсовом плоту индейского типа, ранее считавшимся пригодным лишь для кратких прибрежных плаваний.

Как несложно догадаться, идеи человека с семью семестрами университетского образования не нашли широкой поддержки у профессиональных ученых. Во-первых, плот с его огромным гидродинамическим сопротивлением традиционно считается не очень подходящим для дальних путешествий – в отличие от режущих волны катамаранов полинезийцев.

Во-вторых, понятно, что полинезийцы – культура, накопившая достаточный объем знаний для сверхдальних морских путешествий. Например, они отлично знали звездное небо и эффективно лавировали против встречного ветра. Сама мысль, что индейцы могли нечто подобное, в 1940-х годах казалась крайне необычной. В самом деле, если они могли плавать за тысячи километров от дома – то где их заморские колонии-поселения?

Генетический реванш

На протяжении многих лет попытки проверить гипотезу Хейердала приносили неоднозначные результаты. Одни генетические исследования показывали, что примеси индейской крови у полинезийцев есть – но очень недавние. Причем по составу генов примеси эти похожи на тех индейцев, которых европейцы завозили на полинезийские острова в качестве подневольной рабочей силы.

Другие исследования вообще показывали у полинезийцев только европейские примеси – и никаких индейских. Дополнительно проблему осложняло то, что ДНК из костей давно умерших жителей Полинезии проанализировать можно очень нечасто. К сожалению, дезоксирибонуклеиновая кислота во влажном климате разлагается слишком быстро.

Но в 2020 году международная группа исследователей использовала сразу несколько методов, обходящих указанные трудности. Во-первых, они взяли ДНК у 807 людей из 17 полинезийских и 15 индейских популяций, значительно расширив поисковую выборку. Во-вторых, они попробовали не просто абстрактно отыскать сходные генетические последовательности у тех и других, но и найти в геномах полинезийцев и индейцев максимально длинные отрезки ДНК без отличий между собой.

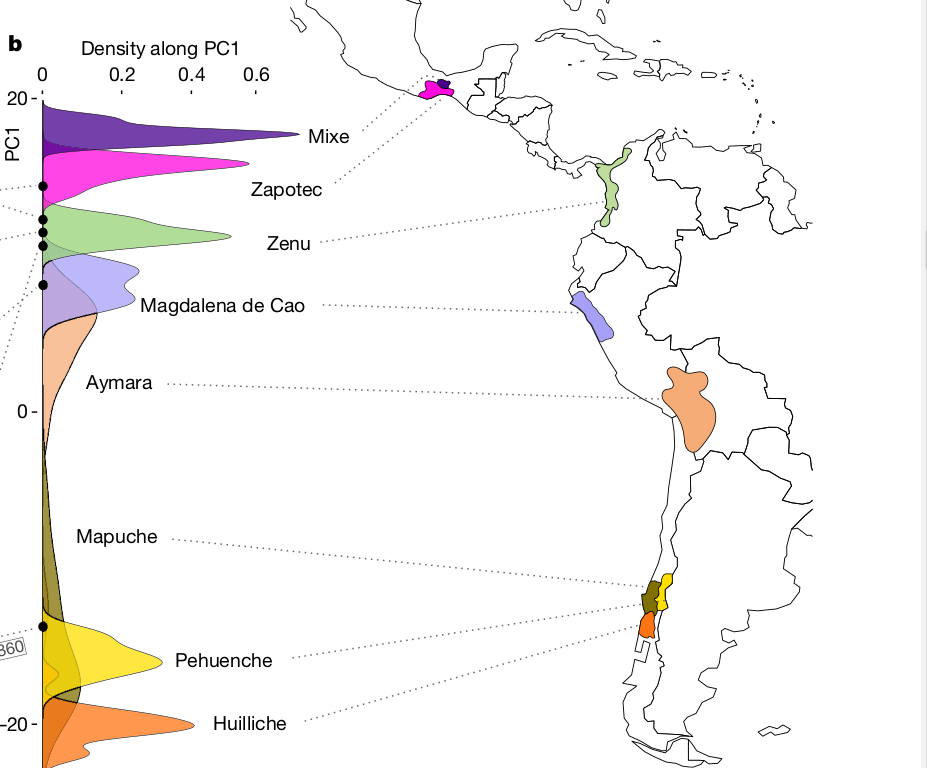

Оказалось, что в генах полинезийцев действительно есть примеси от индейцев из Перу и Чили, но они были распределены среди полинезийской популяции крайне неравномерно. У одних таких генов было много, у других – вообще не было. Полинезийские традиционные сообщества устроены таким образом, что гены в них циркулировали достаточно свободно. Значит, «перуанские» и «чилийские» следы в ДНК могли появиться лишь относительно недавно – иначе они были бы распределены среди полинезийцев куда более равномерно.

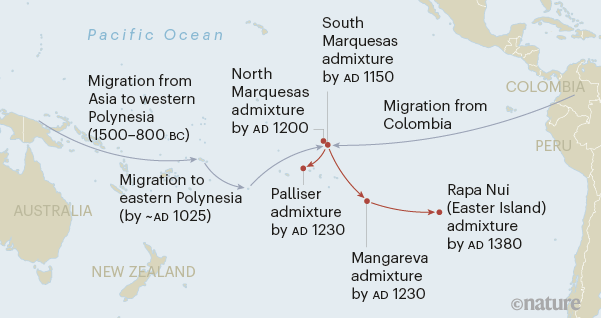

В то же время в генах последних нашли и следы индейских народов типа сену, с территории современной Колумбии, или даже более северных, из Центральной Америки. Их гены были распределены куда более равномерно. С помощью алгоритмов смешение между ними и восточными полинезийцами датировали временем между 1150 и 1380 годами. Сену как единая культурная общность существовали между 200 годом до нашей эры и 1600 годом нашей эры – то есть вплоть до испанского завоевания и принесенных им эпидемий, выкосивших основную часть этого народа.

Но и это было еще не все. Самым необычным оказалось то, что для разных районов Восточной Полинезии наиболее вероятные даты смешения генов полинезийцев с генами сену сильно различались. На Маркизских островах это произошло около 1150 года, на островах Пализер (французские заморские владения) и Мангарева – около 1230 года, а на острове Пасхи – около 1380 года.

Это означает, что масштабы доколумбовых плаваний южноамериканских индейцев были шире, чем предполагалось ранее в научной литературе – и куда ближе к оценкам Хейердала. Именно он первым заострил внимание на том факте, что следы каменных монументов есть не только на острове Пасхи, но и на других островах Восточной Полинезии. И он же предположил, что это также результат культурных заимствований у коренного населения Южной Америки.

Что особенно интересно – на Маркизских островах (и на острове Пасхи) южноамериканцы с высокой вероятностью появились раньше, чем полинезийцы. Это значит, что первая колонизация части Полинезии могла быть именно американской, и лишь затем на те же острова приплыли полинезийцы.

Вывод достаточно неожиданный сразу по двум причинам. Во-первых, южноамериканских индейцев никто и никогда в научной среде (Хейердал, как мы покажем ниже, не вполне к ней относится) не рассматривал как группу, способную осуществлять дальнюю морскую колонизацию. Между тем и остров Пасхи, и Маркизские острова на многие тысячи километров удалены от Южной Америки.

Во-вторых, выходит, что верны данные полинезийского фольклора – о том, что к моменту прибытия «короткоухих» полинезийцев на остров Пасхи там уже жили некие «длинноухие». Хейердал соотносил последних с южноамериканскими индейцами.

Несмотря на неожиданность таких выводов для мэйнстримной науки, они, в то же время, многое объясняют. Достаточно очевидно, что создание огромных каменных статуй или возделывание батата – такие культурные навыки, которые легко импортируются только вместе с их носителями. А вот приплыть на короткое время в Южную Америку и научиться там возделывать батат или обтесывать огромные каменные статуи и двигать их на километры без колес и механизмов – довольно сложно.

Если южноамериканцы сами приплыли на будущие полинезийские острова и заложили там основы таких культурных традиций как выращивание батата и создание моаи (каменные статуи) – то объяснить их появление в Полинезии становится куда проще.

Почему научная правота – еще не все, что нужно для победы научной гипотезы

Кажется, генетические исследования подтвердили гипотезу Хейердала, сформулированную много десятилетий назад. Но если мы почитаем, что западный научпоп пишет на эту тему, то с удивлением обнаружим: там так не считают. Популярная статья в Nature сообщает:

«Хейердал… и его идея, что Полинезия была исходно заселена южноамериканцами, в норме критиковалась учеными».

Иными словами, нам говорят: норвежский исследователь был лишь частично прав, потому что думал, будто Полинезия была заселена сперва индейцами, а не полинезийцами. Между тем, нынешняя работа генетиков показывает, что заселение было смешанным: лишь небольшая часть восточнополинезийских островов могла быть сперва заселена южноамериканцами.

Трактовка поп-статьи в Nature – это не исключения, а правило. Та же мысль повторяется буквально всеми западными научно-популярными изданиями. Откроем произвольное качественное, например, Ars Technica:

«Тур Хейердал считал экспедицию на «Кон-Тики» свидетельством того, что полинезийцы были исходно южноамериканцами. Сегодня мы знаем, что это не так».

То же самое мы можем увидеть во множестве других мест. Проблема такого мнения англоязычного научпопа в том, что Хейердал никогда не считал, что Полинезию сперва заселили индейцы, или что полинезийцы были индейцами. Вообще никогда.

Откроем сборник его статей по проблеме – и легко убедимся в этом. Норвежец полагал, что Полинезия заселялась двумя разными группами, одна из которых была явно австронезийской, а другая – индейской. И это, собственно, именно та картина, которую теперь, в 2020 году, и подтвердили генетики. По идее, гипотеза Хейердала победила.

Но на самом деле нет. Любая гипотеза – даже если она лучше всех остальных соответствует фактам – может победить только в одном случае: если научный мир вполне в курсе того, что она существует.

Но кто читал Хейердала в наши дни? Авторы популярных статей в Nature? Конечно же, нет. Норвежец никогда не был на хорошем счету в научном сообществе. Не существует никакой научной школы, которая бы опиралась на его теории. Попросту говоря, в Nature и других местах его гипотезу разбирают как в свое время Пастернака в СССР: со слов «товарищей, которым мы не имеем оснований не доверять».

Норвежец не был принят «в тусовочке». Те, кто описывал его теории с академической кафедры студентам – которые потом выросли и стали писать популярные статьи в Nature – сами Хейердала не особо любили, отчего в статьи его не слишком-то и вникали.

«Проблема Хейердала» появилась в англоязычном научном мире не вчера. Уже в советском послесловии к сборнику его научных статей, переведенных на русский, точно подмечается:

«Здесь уместно подчеркнуть, что эту [хейердалову] гипотезу нередко относят — кто в пылу спора, а кто по недоразумению — к числу «американских», т. е. таких, согласно которым предками полинезийцев были аборигены Американского континента. В действительности (и в этом не так уж трудно убедиться, прочитав сборник) одним из важных достоинств и преимуществ гипотезы Хейердала является как раз то, что ее автору удалось преодолеть односторонность и ограниченность как «азиатских», так и «американских» гипотез заселения Полинезии. По сути дела Хейердал впервые в истории проблемы в равной мере учитывает и объясняет и азиатский, и американский компоненты в антропологическом типе, языке и культуре полинезийцев».

Эти слова были написаны на русском в 1969 году, более полувека назад – но с тех пор абсолютно ничего не изменилось. Гипотеза норвежца объективно верна, но субъективно в англоязычном мире пока не нашлось ни одного популяризатора, который бы об этом знал.

Никто из тех, кто популярно отписывал новую работу в Nature просто не знает реальной сущности хейердаловой гипотезы. И это несмотря на то, что в самой научной статье с анализом геномов вполне точно указано: «…Тур Хейердал предположил, что коренные американцы и полинезийцы могли вступать в контакт». Из этого очевидно: авторы именно научной статьи понимают, что норвежец никогда не думал, что «полинезийцы вначале были южноамериканцами». Или что индейцы были первым населением Полинезии.

Почему же авторы популярных статей не знают этого значимого факта и излагают гипотезу норвежца искаженно? Мы могли бы ограничиться словами: «В Nature работают люди, а людям свойственно ошибаться» (и автору этих строк тоже). Но это будет лишь часть ответа. Ведь на некоторые темы люди ошибаются редко, а на некоторые – часто. Причем гипотеза Хейердала относится ко второму типу. Отчего же ей так не повезло с корректным восприятием в прессе?

Мы живем в мире, где люди все меньше и меньше готовы концентрироваться на длинных текстах. Хейердал сформулировал свою гипотезу в середине прошлого века, когда прочитать тысяч сто знаков (примерная длина ряда его статей) для большинства образованных людей не было проблемой. Тогда научные работы часто выходили в виде книг-монографий – а сегодня это происходит все реже, потому что читать эти монографии все чаще просто некому. Многие научные журналы даже авторам статей рекомендуют не превышать объем в четыре страницы – чтобы охват аудитории из самих ученых был пошире.

В таких условиях люди нередко вынуждены затрагивать работы, которых они сами, в первоисточнике, никогда не читали. Откуда они должны взять данные об их содержимом? Оттуда же, откуда и типовой, например, охотник времен палеолита должен был взять данные о том, чего никогда не видел – то есть, от «знающих людей».

Тысячи лет назад это был шаман – а сегодня университетский профессор. Но проблема в том, что профессор этот появился на Земле не в летающей тарелке, а вырос в том же обществе, что и все мы. Поэтому он точно также хорошо знает только то, что находится внутри его довольно узкой «капсулы интересов». Хейердал никогда не был настолько общепринят, чтобы входить в капсулу интересов заметного количества университетских профессоров.

Поэтому никаких шансов на адекватное признание победы его теории в принципе не существует. Что, разумеется, не умаляет того факта, что она победила. Просто об этой победе никто не узнает: на английском языке нет научпопа, который рассказал бы об этом.

Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

Вопрос выживания маленьких популяций животных остается актуальным, поскольку имеет высокие риски накопления мутаций. Ученые из США показали на примере белух на Аляске, что стратегией выживания таких видов может быть полигинандрическая система, то есть смена партнеров.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии