Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

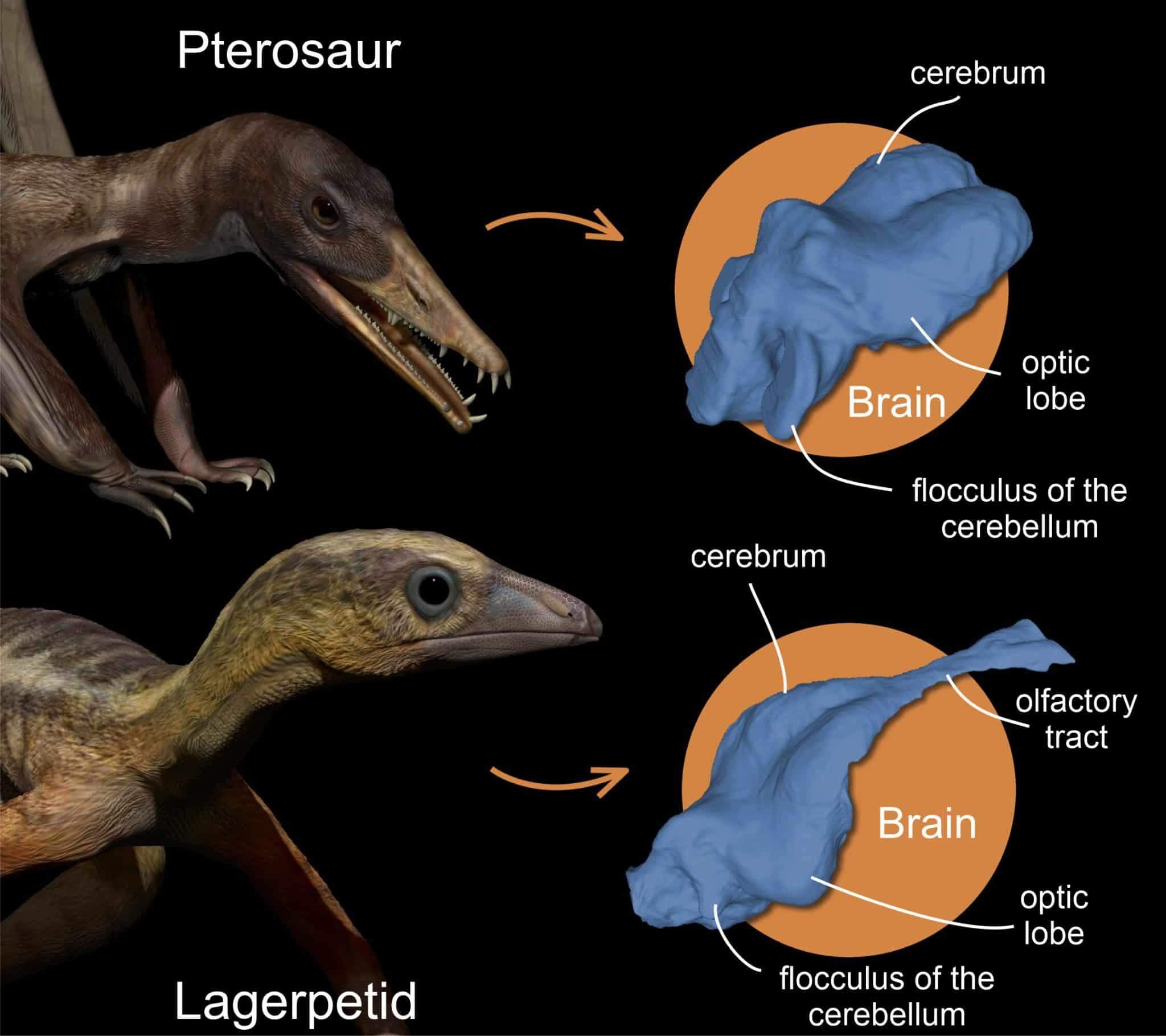

Мозг птерозавров и птиц адаптировался к полету двумя совершенно разными путями

Эволюция нервной системы птерозавров шла по уникальному пути и кардинально отличалась от «пошагового» сценария развития птиц. Летающие ящеры обрели необходимые для навигации в воздухе отделы мозга одновременно с появлением крыльев, а не получили их в наследство от предков.

Птерозавры стали первыми позвоночными животными на земле, которые освоили активный машущий полет. Они поднялись в небо примерно 220 миллионов лет назад.

Полет — сложный способ передвижения. Он требует не только крыльев и мощных мышц, но и особого строения нервной системы для равновесия и обработки зрительной информации. Долгое время палеонтологи не могли понять, как сформировался мозг этих летающих ящеров, поскольку черепа ранних птерозавров слишком хрупкие и плохо сохранились в летописи окаменелостей.

Ученые часто сравнивают птерозавров с птицами. Предки птиц — хищные динозавры-манирапторы — развивали мозг и хорошее зрение постепенно, задолго до первых попыток взлететь. Когда появились птицы, они использовали для полета уже подготовленный мозговой аппарат. Это явление в биологии называют экзаптацией.

Выяснить, сработал ли такой же механизм у птерозавров, не удавалось из-за отсутствия данных о строении черепа их ближайших наземных родственников — лагерпетидов. Ситуацию изменили недавние находки хорошо сохранившихся останков лагерпетидов в Бразилии и Аргентине. Это позволило исследователям заглянуть внутрь черепной коробки предков птерозавров и восстановить ход эволюционных событий.

Группа палеонтологов изучила внутреннее строение черепа лагерпетида вида Ixalerpeton polesinensis. Оказалось, путь крылатых ящеров к небу был совершенно иным, чем у динозавров и птиц. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

Авторы статьи применили компьютерную томографию и создали трехмерную модель эндокаста — цифрового слепка внутренней полости черепа, который повторяет форму мозга. Полученную модель сравнили с мозгом птерозавров, ранних динозавров и современных птиц.

Анализ показал, что мозг наземного предка Ixalerpeton имел примитивное вытянутое строение. Полушария оставались небольшими и узкими: их ширина превышала ширину заднего мозга менее чем в полтора раза. У птерозавров и птиц это соотношение всегда больше двух.

Однако у лагерпетида уже заметна одна важная особенность: зрительные доли сместились вниз и вбок. Такое положение характерно для летающих животных, хотя предок птерозавров жил на земле. Вероятно, улучшенное зрение помогало ему охотиться или лазать по деревьям.

С появлением первых птерозавров форма мозга изменилась резко и радикально. Обонятельные луковицы уменьшились, а сам мозг стал коротким и округлым из-за сильного разрастания больших полушарий. Главным новшеством было гигантское увеличение клочка — отдела мозжечка, который отвечает за стабилизацию взгляда при движении головы. У птерозавров клочок по размеру превосходил зрительные доли, чего не встречается ни у одного другого позвоночного.

Ученые связали аномальный размер мозжечка со строением крыла птерозавра. Оно представляло собой натянутую кожную мембрану, пронизанную мышцами и чувствительными волокнами. В отличие от перьев птиц, такое крыло служило огромным органом осязания и передавало в мозг массу сигналов о потоках воздуха и положении тела. Мозжечок обрабатывал эту информацию, чтобы ящер мог быстро корректировать полет и удерживать фокус зрения на добыче.

Птицы унаследовали структуру мозга от наземных динозавров и лишь немного доработали ее. Птерозавры же создали нейроанатомическую инновацию. Их мозг трансформировался под задачи полета стремительно, без долгой предварительной подготовки. Развитие нервной системы этих рептилий шло рука об руку с эволюцией скелета и крыльев, превратив их в идеальных воздушных хищников своего времени.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

На квантовом уровне атомы в молекулах не находятся на одном месте всегда. Ученые смогли отследить их сдвиг и показать, как динамически меняется пространственная конфигурация муравьиной кислоты.

Группа японских биологов обнаружила новый механизм развития запоров, основанный на взаимодействии двух видов обычных кишечных бактерий. Микробы Akkermansia muciniphila и Bacteroides thetaiotaomicron при совместном проживании в кишечнике разрушают слой муцина — защитной слизи толстой кишки. Это лишает кишечник естественной смазки и приводит к быстрому всасыванию воды, обезвоживанию и застреванию каловых масс.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии