Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

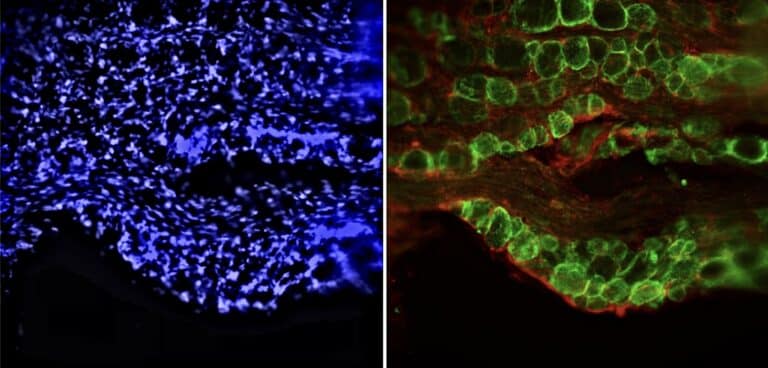

В ЮФУ впервые изучили процессы гибели и выживания белков при повреждении аксона

Научный сотрудник Академии биологии и биотехнологий Д. И. Ивановского ЮФУ Валентина Дзреян в диссертации, признанной одной из лучших в текущем году экспертным советом ВАК при Минобрнауки России, исследует возможности для лечения нейродегенеративных состояний, которые являются глобальным бичом нашего времени.

Ацетилирование и деацетилирование — это процессы, которые происходят внутри наших клеток и управляют работой всех генов в нашем организме – так называемых факторов транскрипции. Они направлены на присоединение и отсоединение ацетильной группы у ядерных и цитоплазматических белков, которые происходят с участием двух классов ферментов – гистонацетилтрансфераз и деацетилаз гистонов. Благодаря соотношению этих процессов активность белков направляется либо в сторону выживания, либо в сторону гибели (апоптоз). Изучение этих процессов может помочь понять, как работает наш организм и что происходит при различных заболеваниях.

Исследование молодой ученой, научного сотрудника лаборатории «Молекулярная нейробиология» Академии биологии и биотехнологий Д. И. Ивановского ЮФУ, кандидата биологических наук Валентины Дзреян посвящено процессам ацетилирования и деацетилирования белков при повреждении аксона – отростка, передающего сигнал от нервной клетки к нейронам, мышечным клеткам или же клеткам внутренних органов. Такие повреждения могут возникнуть при бытовых и спортивных травмах, дорожно-транспортных происшествиях, ошибках медперсонала при проведении инъекций, а также присутствовать на ранних стадиях нейродегенеративных расстройств, например, болезни Альцгеймера, Паркинсона и бокового амиотрофического склероза.

«Травмы периферических нервов – это одна из распространенных причин инвалидизации и смертности населения и, как следствие, одна из актуальных проблем здравоохранения не только в России, но и во всем мире. Ситуация ухудшается в связи с отсутствием эффективных нейропротекторов, способных защитить нервные клетки, особенно в первые часы после повреждения. Поэтому разработка новых подходов к поиску эффективных нейропротекторов требует более глубокого и всестороннего изучения внутриклеточных процессов регуляции выживания и смерти нервных клеток после повреждения», – отметила научный сотрудник лаборатории «Молекулярная нейробиология» АБиБ ЮФУ Валентина Дзреян.

В рамках проекта ученая моделировала нейротравму путем перерезки седалищного нерва, иннервирующего задние конечности у лабораторной крысы, а после — исследовала различными молекулярно-биохимическими методами клеточные изменения и белковый состав. Исследования были проведены в острой фазе травмы и раннем периоде восстановления после повреждения седалищного нерва.

«В результате исследования мы пришли к выводу, что перспективным направлением для нейропротекции является использование ингибиторов ферментов деацетилаз гистонов, которые могут восстанавливать работу белков в сторону выживания нервных клеток», – рассказала Валентина Дзреян.

Стоит отметить, что изучение процессов ацетилирования и деацетилирования белков при повреждении аксона было проведено впервые и продолжается молодой ученой и ее коллегами на других моделях, в частности при инсульте. Результаты работы, опубликованные в высокорейтинговых журналах Molecular Neurobiology, International Journal of Molecular Sciences, Cells, Brain Research Bulletin, а также изложенные в монографии, позволят более избирательно подходить к поиску препаратов для восстановления нервов после травмы и снижения инвалидности, что может привести к существенному прогрессу в медицине и улучшению качества жизни миллионов людей. Данная работа аннотирована в вестнике BAK экспертным советом ВАК при Минобрнауки России как одна из лучших в текущем году.

Проведенные исследования поддержаны стипендией Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, а также проектами Минобрнауки России.

Напомним, Южный федеральный университет вошел в число победителей базовой части и исследовательского трека федеральной программы «Приоритет 2030». В своей программе развития ЮФУ формулирует пять основных стратегических проектов, которые должны ответить на глобальные долгосрочные вызовы, стоящие перед человечеством, страной и миром. Среди них направление «Системы управления и гибридный интеллект», в рамках которого ученые занимаются в том числе исследованием нейронных сетей мозга в норме и патологии.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

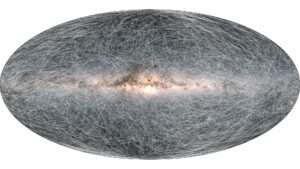

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно