Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В МГППУ изучили квазидвижения — необычный феномен с перспективами использования в интерфейсах мозг-компьютер

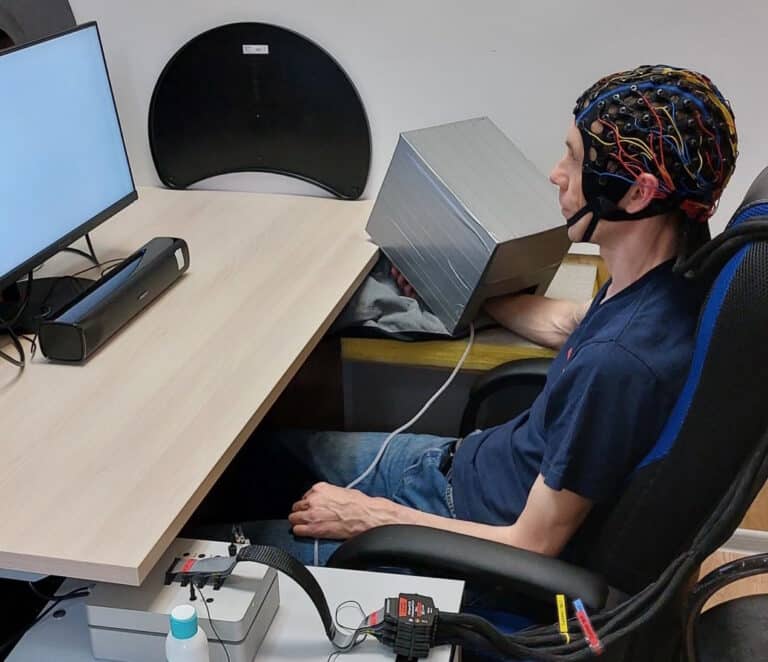

Исследователи Московского психолого-педагогического университета получили важные результаты, подтверждающие возможность использования феномена квазидвижений в разработке интерфейсов мозг-компьютер.

Они представлены в двух работах, одна из которых опубликована в журнале Life, а другая пока находится на рецензировании, но уже доступна в архиве препринтов PsyArXiv. Квазидвижения — это необычный двигательный феномен, который никогда не изучался в России. Его можно наблюдать, когда участник выполняет определенное движение и постепенно уменьшает его амплитуду, в результате чего исчезает не только видимое движение, но и активация мышц, отвечающих за движение. Однако момент полного исчезновения движения и мышечного тонуса обычно остается незамеченным участником. Такие попытки движения без мышечной активации называются квазидвижениями.

Но даже при таких слабых попытках сделать движение, при которых не возникает ни движения, ни напряжения мышцы, продолжают активироваться области коры мозга, ответственные за движение, и это можно видеть в электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Эта активация мозга, по данным одних исследователей, по своей силе находится между реальными и воображаемыми движениями, по данным других — похожа на наблюдаемую при воображаемых движениях и значительно слабее, чем при реальных движениях.

Целью исследований, проводившихся в МГППУ, было уточнение знаний о квазидвижениях с использованием более современных методик и с созданием в эксперименте улучшенных условий для того, чтобы испытуемые могли сравнивать между собой квазидвижения, воображаемые и реальные движения.

Анализ субъективного опыта участников эксперимента показал, что с точки зрения намерения того, кто выполняет квазидвижения, они почти не отличаются от реальных движений. Напротив, намерение мысленно представить себе выполнение движения обычно четко отличалось от намерения, результатом которого являлось квазидвижение — примерно так же, как намерение вообразить движение отличается от намерения сделать реальное движение. При этом и активация коры головного мозга при квазидвижениях, по данным ЭЭГ, оказалась выше, чем при воображении движений — даже несмотря на то, что воображаемые движения были большой амплитуды.

Однако более высокую активацию мозга при квазидвижениях можно было бы попробовать объяснить тем, что попытка выполнить квазидвижения может вызвать небольшое мышечное напряжение, незаметное для экспериментатора. Например, более выраженные изменения ЭЭГ могут быть получены, когда испытуемые чувствуют и переживают это как ошибку со своей стороны — ведь они нарушают инструкцию не напрягать мышцу. В новом исследовании используется более чувствительный метод анализа электрической активности мышц, чем те, которые ранее применялись в исследованиях квазидвижений.

Результаты показали, что некоторые попытки квазидвижений действительно сопровождаются небольшой мышечной активацией, которая не была обнаружена ранее используемыми методами. Исследовательская группа назвала такие движения «квази-квазидвижениями». С другой стороны, такая мышечная активность, как и ожидалось, очень редко наблюдалась при воображении движения. Однако после изучения факторов, влияющих на ЭЭГ, с помощью метода смешанного линейного моделирования, было доказано, что разница в эффектах ЭЭГ во время воображаемого и квазидвижения не зависит от различий в мышечной активации. Это означает, что более высокая активация мозга вовремя квазидвижения связана с более глубокими факторами. Возможно, что квазидвижение гораздо ближе к реальным действиям, чем считалось ранее.

Какое значение эти результаты имеют для развития технологий интерфейса мозг-компьютер (ИМК)? Воображаемое движение пользователя, например, парализованного человека, очень часто используется в ИМК. Пациент мысленно представляет, что делает движение рукой или ногой, и это распознает компьютерная программа, анализирующая его ЭЭГ. Далее программа может направить в нужную сторону курсор на компьютерном экране или даже запустить какое-то реальное движение — например, есть экспериментальные методики постинсультной реабилитации, в которых воображаемые движения активизируют экзоскелет, двигающий парализованную конечность.

Многие исследователи считают, что такое использование ИМК может ускорять восстановление движений после инсульта. Кроме воображения, для активации такого ИМК можно использовать и попытки совершать движение, которые у парализованного человека не вызывают реальных движений, но сопровождаются активацией мозга, видимой в ЭЭГ.

В последние годы в ряде исследований было показано, что использование попыток совершения движений вместо воображаемых движений может улучшать работу ИМК. В связи с этим ИМК на основе попыток совершения движения оказываются весьма актуальными. Разработка методик на основе таких попыток затрудняется тем, что тестировать их на здоровых людях очень сложно и даже не вполне безопасно — для таких тестов нужно на некоторое время искусственно вызывать паралич мышц, задействованных в движении.

И именно здесь на помощь могут прийти квазидвижения: возможность их использования для изучения попыток совершения движения на здоровых добровольцах предполагалась уже их первыми исследователями, а новые результаты дают дополнительные аргументы для того, чтобы считать их родственными феноменами.

Сергей Шишкин, ведущий научный сотрудник МЭГ-центра (Центра нейрокогнитивных интерфейсов) МГППУ, руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов, в которой выполнялось исследование, рассказал, что он впервые узнал о квазидвижениях на Всемирном психофизиологическом конгрессе, проходившем в 2008 году в Санкт-Петербурге от Вадима Никулина — открывшего их ученого российского происхождения, работавшего тогда в клинике Шарите в Берлине, и его аспирантки Фридерики Хохлефельд.

Они уже тогда показали, что активация сенсомоторных отделов коры головного мозга, оцениваемая с помощью ЭЭГ, при квазидвижениях выражена хотя и слабее, чем при полноамплитудных реальных движениях, но сильнее, чем при воображении таких же движений, и предложили использовать квазидвижения в ИМК – либо сами по себе (для здоровых или не полностью парализованных людей), либо для лабораторного моделирования попыток выполнения движений. Однако через некоторое время они занялись другими проектами, а сообщество исследователей и разработчиков ИМК не заинтересовалось их идеей использовать квазидвижения — по-видимому, из-за чрезмерной необычности этого феномена.

«Представление движения и ожидание реального события для запуска устройства управления экзоскелетоподобным ИМК – это очень неестественная комбинация, – говорит руководитель проекта Анатолий Васильев, старший научный сотрудник группы нейрокогнитивных интерфейсов МЭГ-центра МГППУ, который до этого много лет работал с методиками воображения движений и изучал их применение в интерфейсах мозг-компьютер. – В случае квазидвижений и попыток выполнения движения нет такой явной установки на мысленное действие вместо реального, поэтому они могут оказаться более подходящими для ИМК».

Участник исследований и основной автор второй статьи Артем Яшин — не только сотрудник группы нейрокогнитивных интерфейсов МЭГ-центра МГППУ, но и аспирант философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, – видит в квазидвижениях явление, на примере которого можно пытаться разобраться в природе реальных и мысленных действий.

«Нейронаука и философия основательно продвинулись в понимании реальных или телесных действий, но до сих пор уделяют мало внимания мысленным или ментальным действиям. Однако для построения общей теории о том, как мы действуем и осознаем свои действия, рассмотрение ментальных действий практически необходимо. Предположительно будучи промежуточной, полуреальной активностью, квазидвижения могут позволить нам лучше понять, как мысленные действия соотносятся с телесными.

В частности, наша вторая статья посвящена так называемой агентной осведомленности, то есть характерному субъективному опыту, сопровождающему действия. Оказывается, что даже несмотря на значительную потерю обратной связи и временами возникающие сомнения в реальности квазидвижений, люди в целом переживают их как телесные действия. Тем самым мы получили аргумент в пользу того, что телесные и мысленные действия образуют раздельные классы, а не некий непрерывный спектр».

«В этом проекте мы получили записи ЭЭГ, на которых теперь отлаживаем алгоритмы машинного обучения, моделирующие работу нейроинтерфейса, через который можно подавать команды с помощью квазидвижений, – рассказывает Сергей Шишкин. – Вместе с нашими партнерами из Центра биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики мы надеемся, что сможем скоро запустить такой интерфейс в реальном времени. Для нас также было особенно важным то, что мы получили практический опыт работы с феноменом квазидвижений, о котором раньше мы знали лишь от открывших его коллег и из литературы. Это позволяет всерьез продумывать дальнейшие исследования и находить ему новые приложения. У нас уже есть идеи, как получить пользу от квазидвижений в других наших проектах».

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно