Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые разработали метод, с помощью которого впервые четко увидели движение Гольфстрима

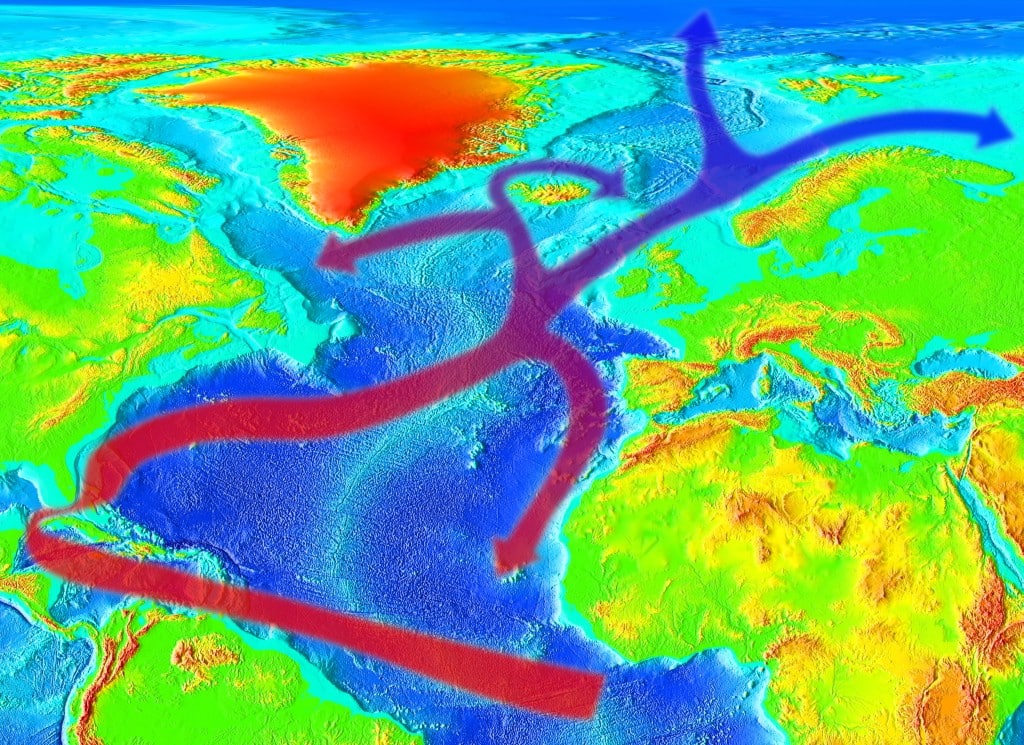

Международная команда океанографов и специалистов по анализу данных из ведущих научных центров США, Франции, России и Австрии разработала и успешно применила новый метод, позволяющий с беспрецедентной точностью отделять медленные, крупномасштабные океанские течения от быстропеременных волновых помех. Используя сложный математический аппарат, известный как динамическая декомпозиция мод, ученым удалось «очистить» данные новейшего спутника SWOT и впервые получить четкую картину геострофически сбалансированных движений в такой динамически сложной области, как Гольфстрим. Этот прорыв открывает новые горизонты для климатического моделирования, прогнозирования погоды и понимания глобальной циркуляции океана.

Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Space Science. Океан — это не статичный водоем, а сложнейшая система, находящаяся в постоянном движении. Его артериями и венами служат гигантские течения, подобные Гольфстриму, которые переносят тепло от экватора к полюсам, формируя климат всей планеты. Для наблюдения за этим глобальным «кровообращением» ученые используют спутниковую альтиметрию — технологию, измеряющую высоту поверхности моря (SSH). Однако данные, получаемые со спутников, представляют собой настоящую какофонию сигналов.

Подобно тому, как в концертном зале мы слышим не только основную мелодию, но и шепот, кашель и шорох программ, спутник регистрирует не только медленное, величественное движение основных течений, но и бесчисленное множество более быстрых и мелких волн. Эти «шумы», известные как несбалансированные движения, включают в себя внутренние гравитационные волны и субмезомасштабные вихри, которые, хотя и важны сами по себе, маскируют основной, геострофически сбалансированный поток — ту самую «мелодию», которая интересует климатологов в первую очередь. Традиционные методы фильтрации, такие как преобразование Фурье, имеют серьезные ограничения: они требуют непрерывных и периодических данных, что редко достижимо в реальных условиях спутниковых наблюдений с их пропусками и нерегулярными траекториями.

Чтобы решить эту фундаментальную проблему, коллектив исследователей под руководством Такая Учиды из Университета штата Флорида обратился к мощному и относительно новому инструменту из арсенала прикладной математики — динамической декомпозиции мод (DMD). В отличие от классических методов, которые анализируют данные в области частот и волновых чисел, он подходит к задаче иначе. Этот метод, основанный на линейной алгебре, рассматривает последовательность спутниковых снимков как кадры фильма и пытается найти в них скрытые, устойчивые динамические структуры или «моды». Каждая мода имеет свою пространственную форму и характерное поведение во времени — она может затухать, усиливаться или колебаться с определенной частотой. По сути, DMD раскладывает сложный «фильм» океанской динамики на набор более простых «мультфильмов», позволяя отделить медленно меняющиеся, долгоживущие моды течений от быстрых и осциллирующих мод волн.

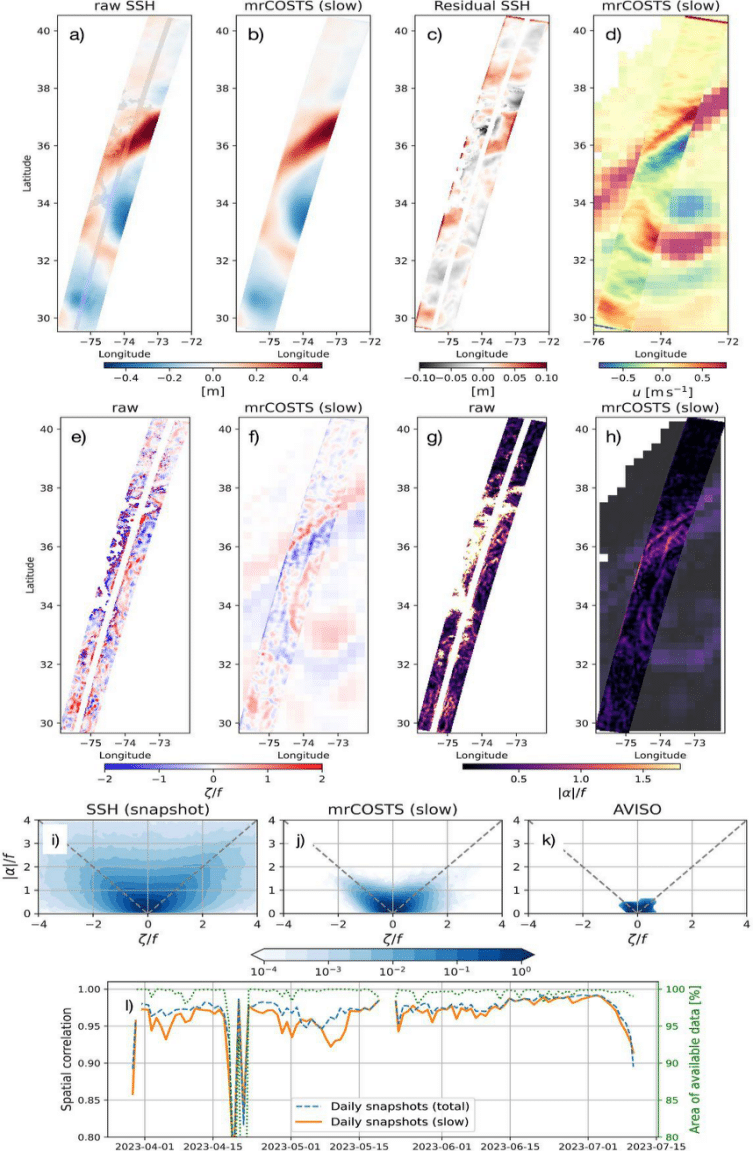

Для своей работы ученые использовали усовершенствованную версию метода, названную mrCOSTS, которая способна работать с данными на нескольких пространственных и временных масштабах одновременно. Чтобы доказать надежность своего подхода, команда провела трехэтапную проверку. Сначала метод был применен к идеализированной компьютерной модели, где течение и волны были четко разделены как часть выходных данных модели. Результат был практически идеальным: mrCOSTS восстановил геострофическое течение с корреляцией выше 0,999.

Затем задача усложнилась: метод протестировали на реалистичной, высокодетализированной численной симуляции Северной Атлантики (HYCOM50), где присутствовали приливы, атмосферное воздействие и сложная география дна. И снова математический фильтр блестяще справился с задачей. Финальным и самым сложным испытанием стали реальные, «зашумленные» и неполные данные со спутника SWOT, полученные в районе Гольфстрима после его отделения от побережья. Даже в этих сложнейших условиях метод смог успешно выделить крупномасштабные структуры течения и отфильтровать высокочастотные помехи, связанные с внутренними волнами.

Такайя Учида, старший научный сотрудник лаборатории динамики климата МФТИ, прокомментировал: «Мы, по сути, дали спутникам «умные очки», которые позволяют им игнорировать поверхностный шум и видеть глубинную, медленную музыку океана. Раньше мы слышали весь оркестр сразу, а теперь можем выключить все инструменты, кроме виолончелей и контрабасов, и услышать их партию в кристальной чистоте. Это особенно важно для данных со спутника SWOT, который предоставляет нам карты поверхности океана с беспрецедентной детализацией. Наш метод превращает этот огромный массив данных в ценную информацию о климатически значимых процессах».

Новый подход не требует априорных знаний о скорости течений и устойчив к наличию пропусков в данных, что является ключевым преимуществом при работе с реальными спутниковыми наблюдениями. Оказалось, что чем дольше период наблюдений, тем точнее работает метод. Сравнивая результаты реконструкции на основе трех и пяти месяцев данных, ученые продемонстрировали, что более длинные временные ряды позволяют алгоритму надежнее «обучиться» динамике системы и восстановить даже тонкие особенности течений, такие как асимметрия вихрей. Наглядной демонстрацией успеха служат изображения из статьи, где «зашумленный» необработанный снимок со спутника сравнивается с гладкой и четкой картой течений, полученной после применения метода.

Значимость этой работы выходит далеко за рамки фундаментальной океанографии. Точное картирование океанских течений критически важно для совершенствования климатических моделей, поскольку именно течения определяют перенос тепла на планете. Улучшение этих моделей приведет к более точным долгосрочным прогнозам глобального потепления. Кроме того, детальные карты течений необходимы для повышения точности прогнозов погоды, безопасного судоходства, поиска и спасения на море, а также для понимания того, как океан переносит питательные вещества, загрязнители и морских обитателей. В будущем команда планирует применить свой метод к другим динамически активным регионам Мирового океана, таким как Южный океан, и использовать более длительные массивы данных, которые спутник SWOT соберет в ходе своей расширенной миссии. Это позволит не только уточнить наши знания о глобальной циркуляции, но и, возможно, извлечь из данных информацию о более сложных физических процессах, выходящих за рамки геострофического баланса.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.

Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно