Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые выяснили, почему люди возвращаются к донорству крови снова и снова

Международная команда исследователей, с участием Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ, изучила мотивации более 500 доноров крови в России и США. Мотивация помогать другим людям, а не внешние вознаграждения в виде льгот или социального одобрения способствует регулярному донорству крови.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Community & Applied Social Psychology. Подробнее — в материале IQ.HSE. Вопрос о том, почему люди занимаются донорством крови, ученые начали активно исследовать еще с 1970-х годов. Мотивация некоторых доноров — чисто финансовая. Например, в США существует индустрия кровяной плазмы, которая дает возможность здоровым людям получить деньги за сданную кровь.

Авторы статьи рассматривают эту проблему через призму теории самодетерминации (SDT, self-determination theory). Она основана на концепте автономной мотивации. Человек внутренне мотивирован что-либо делать, когда само по себе действие или деятельность является вознаграждением, например любимая работа, хобби, встречи с друзьями и так далее.

Позже в рамках теории был выделен еще один тип автономной мотивации — идентифицированная мотивация. Она присутствует, когда действие является важным, значимым и ценным для чего-либо, с чем человек себя идентифицирует. И это действие само по себе не обязательно должно быть приятным, как, например, физическая процедура сдачи крови.

Также в теории самодетерминации выделяется две формы контролируемой, то есть неавтономной, мотивации: внешняя и интроецированная (внутренняя). В первом случае человек делает что-либо, потому что получает за это некое измеряемое вознаграждение либо избегает таким образом неодобрения или осуждения со стороны других. Сдача крови под давлением группы — это пример внешней мотивации. Во втором случае действие совершается через внутреннее сопротивление, чтобы избежать чувства вины или повысить самооценку.

Выборку исследования составил 521 человек, средний возраст — 27,14 года. Все они заполняли бумажные анкеты, когда ожидали своей очереди на сдачу крови. При этом было две подвыборки: одна из России (279 респондента), вторая — из США (242 респондентов).

Анализ ответов показал, что автономная мотивация предсказывает намерения респондентов быть донорами крови в будущем. Эта связь более сильная у респондентов из США. Среди американских доноров более сильный позитивный эффект оказывает внутренняя автономная мотивация и более негативный эффект — внешняя контролируемая мотивация. Позитивный эффект идентифицированной мотивации одинаково силен и статистически значим для обеих выборок. Контролируемая мотивация не имеет положительной связи с будущими намерениями сдавать кровь ни среди российских, ни среди американских доноров.

Также автономная мотивация связана с позитивными эмоциями среди доноров. Связь контролируемой мотивации с эмоциями неодинаковая в двух группах. Выяснилось, что интроецированная мотивация связана с положительными эмоциями в российской выборке. Среди американцев такого эффекта не было зафиксировано.

И наконец, те доноры, которые испытывают положительные эмоции во время сдачи крови, с большей вероятностью готовы заниматься донорством и дальше. Авторы отмечают, что некоторая разница на российских и американских выборках может быть объяснима культурными отличиями, например связанными с ценностными ориентациями. Но этот вопрос нуждается в дальнейшем анализе, поясняют они. Также ученые обращают внимание на различный контекст донорства в двух выборках: марафон по сдаче крови в США и регулярно работающая станция по переливанию крови в России. При этом в русской выборке присутствовали в основном постоянные доноры, в отличие от американской.

Тем не менее, несмотря на разницу в выборках и культурные различия, результаты исследования подтвердили, что автономная мотивация оказывает в целом позитивное влияние на намерения людей заниматься донорством в будущем. Если человек чувствует внутреннюю необходимость в этом и желание вне зависимости от внешних вознаграждений, социального давления и чувства вины, то есть большая вероятность, что он сдаст кровь снова.

«Ситуации, когда кому-либо срочно необходимо переливание крови, происходят повсеместно. Поэтому банки донорской крови должны постоянно обновляться, — отмечает один из авторов исследования, заместитель заведующего Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ Евгений Осин. — Большинство организаций, занимающихся снабжением кровью, работают за счет вклада доноров-волонтеров, которые сдают кровь на случай экстренной необходимости».

В связи с этим важно знать, что именно мотивирует волонтеров-доноров регулярно сдавать кровь, поясняет исследователь. Особенно актуально это стало во время распространения Covid-19. Количество пациентов, нуждающихся в донорской крови, увеличилось, а организациям в условиях обязательного социального дистанцирования стало намного сложнее проводить общественные акции по сбору крови.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

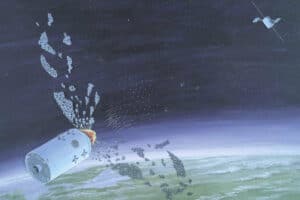

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно