Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые узнали, как выбирают свой жизненный путь мигрирующие клетки нервного гребня

Международная группа ученых изучила одну из фундаментальных проблем биологии развития — процесс формирования различных типов клеток, входящих в состав сложных организмов из одинаковых клеток-предшественников. Исследователи изучали клетки нервного гребня рыбок Danio rerio. Это особый тип клеток, присущий всем позвоночным, и они способны развиваться в различные клеточные типы включая нейроны, клетки глии, хрящей, пигментные клетки и клетки некоторых других типов.

Результат научной работы опубликован в журнале Nature Communications. Работа поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Клетки нервного гребня — это интересные мигрирующие клетки, по своему поведению напоминающие раковые, в том смысле, что они также способны перемещаться по организму. Отличие в том, что раковые клетки формируют метастазы в различных местах, разрушая организм, а клетки нервного гребня формируют, например, вегетативную нервную систему.

«У зародышей всех позвоночных формируются хорда и нервная трубка, и в последней возникает тот самый нервный гребень, в котором формируются клетки, способные мигрировать по всему организму и преобразовываться в клетки разных типов. Этот процесс хорошо изучен, но до сих пор не понятно в какой момент происходит выбор клеткой “своей судьбы”.

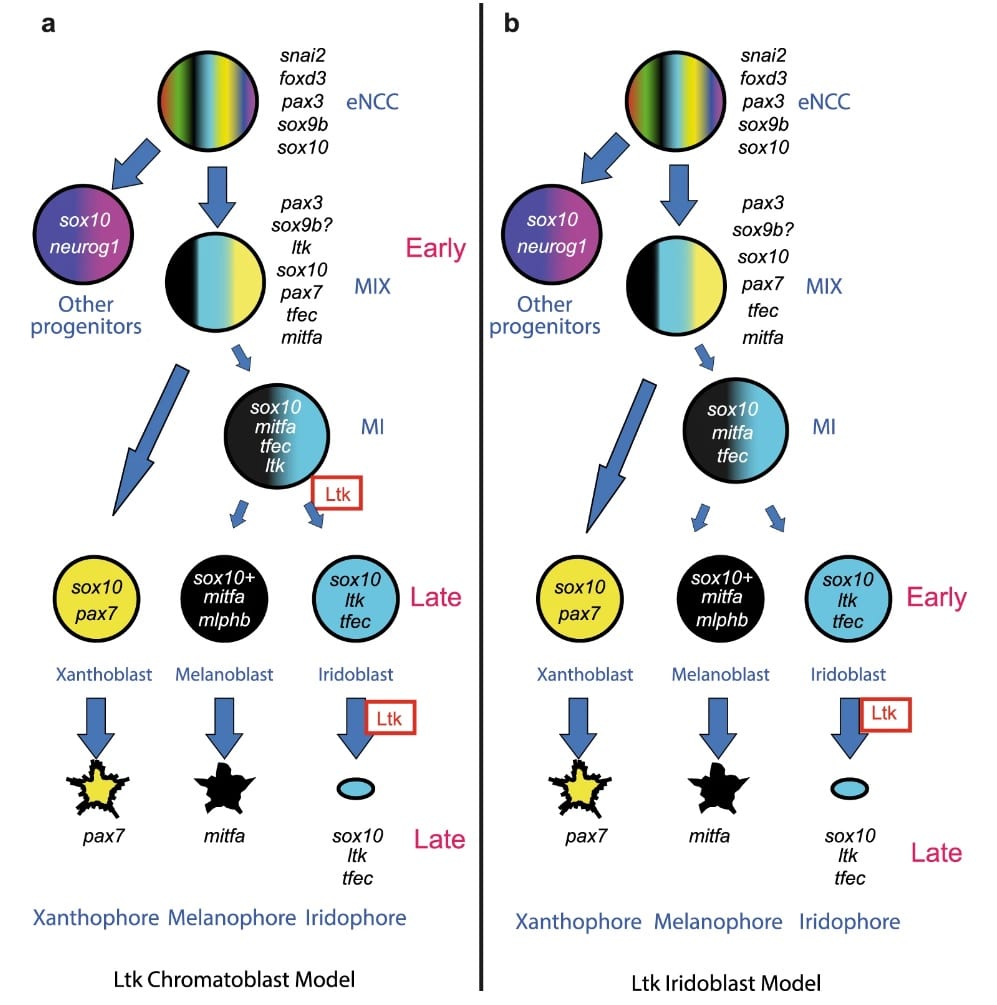

Версия ограниченного пути (DFR, direct fate restriction) предполагает, что в ходе миграции клетка достигает целевого органа и под воздействием сигналов от клеток этого органа приобретает свой окончательный клеточный тип. Например, в коже, под влиянием каких-то окружающих клеток, формируются пигментные клетки. Версия прогрессивного пути (PFR, progressive fate restriction) предполагает, что клетка сначала приобретает предопределенный клеточный тип, и дальше направляется в предназначенную ей ткань», — рассказал об исследовании Всеволод Макеев, заведующий кафедрой биоинформатики МФТИ.

Клетки нервного гребня со своими потомками (их называют также “производными”) — довольно сложная система, представляющая собой сообщество разных типов клеток. Главное, что затрудняет исследования, — эти клетки не образуют пластов из-за постоянной миграции и их довольно трудно выделить на пути перехода. Таким образом, объектом исследования стали пигментные клетки, которые имеют присущий им цвет, что наглядно видно у ярких рыбок Danio rerio. Давняя, но непроверенная гипотеза предполагает, что все типы пигментных клеток у позвоночных имеют общего и эксклюзивного предшественника.

Danio rerio имеет три типа пигментных клеток: черные меланоциты (M), желтые ксантофоры (X) и отражающие серебристые иридофоры (I). Таким образом, в ходе формирования все три типа пигментных клеток распределяются особым образом, складывая трехцветный рисунок с продольными черными полосками.

Исследователи изучили судьбу 1317 клеток нервного гребня мальков, помечая зеленым флуоресцентным белком (GFP) еще в икринках определенный ген, работа которого характерна для клеток нервного гребня на ранних стадиях развития. Продукт этого гена заставляет светиться всех потомков этих клеток, что позволяет проследить дальнейшую судьбу путешественников.

Первоначально ученые задались целью ответить на вопрос как происходит само «определение судьбы»: получают ли клетки нервного гребня, достигая какого-то места, сигналы о предстоящем изменении от окрестных тканей, либо наоборот, с самого начала своего пути они знают, кем собираются стать и идут к своей цели. Споры на эту тему ведутся уже более 15 лет и проведено довольно много экспериментов в пользу каждой из теорий. В настоящее время наиболее популярна компромиссная концепция PFR, согласно которой в ходе миграции возможности выбора у клетки постепенно уменьшаются. Например, при выходе из нервного гребня клетка направляется сторону кожи. В начале пути клетка может выбрать любую судьбу, потом — любую, кроме хрящевой, а где-то ближе «к пункту назначения» у нее остается выбор стать только одной из трех пигментных клеток.

В этом исследовании первоначально планировалось найти промежуточные типы, в частности, найти и описать предшественников трех типов пигментных клеток. К удивлению исследователей это сделать не удалось. Было обнаружено, что клетки, которые могут давать все типы пигментных клеток, как минимум могут образовывать ещё периферические нейроны и клетки глии. Такая ситуация в чём-то схожа с теорией, что клетки нервного гребня в итоге делают свой окончательный выбор, получая сигналы от клеток, окружающих их, когда они достигают конечного пункта, с той разницей, что число возможных типов сильно меньше, чем полный спектр производных нервного гребня. Например, клетки, которые переходят в хрящи, определяют свой тип существенно раньше.

Интересно, что выбор конкретного клеточного типа из пяти возможных, тоже происходит новым способом. «В результате анализа мы пришли к новой модели – клеточный тип определяется динамически: приближаясь к месту назначения «предшественники» ведут себя в зависимости от поступающего к ним от окружения сигнала; если сигнал поступает, клетки приобретают свой окончательный тип, а если сигнал не поступают, они меняют свое “внутреннее состояние” таким образом, что становятся в состоянии воспринять другой сигнал и приобрести другой клеточный тип. Если и этот сигнал не поступает, клетки опять меняют свое внутреннее состояние и так далее.

Подобная модель позволяет объяснить результаты многих экспериментов. Это как выбор работы, мы нацелены на определенный результат и ждем предложений, но, если они не поступают, рассматриваем и варианты других профессий, и начинаем обращать внимание на предложения, которые игнорировали раньше», — подытожил Всеволод Макеев.

Для формулировки этих результатов потребовались многочисленные очень тонкие эксперименты, проведенные в Великобритании в университете города Бат группой профессора Робера Келша. Российская группа провела исследования в области биоинформатики, которые позволили объединить результаты многолетних экспериментов, проведенных разными исследовательскими группами, всесторонне охарактеризовать ключевые гены и дать более полную оценку их вероятной активности на протяжении процесса дифференцировки. В проведении работы большую роль сыграл грант на поддержку сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, предоставленный совместно РФФИ и Лондонским Королевским Обществом.

В исследовании принимали участие ученые из Университета Бата и Университета Суррея (Великобритания), Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН, Московского физико-технического института, Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича, Казанского федерального университета.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

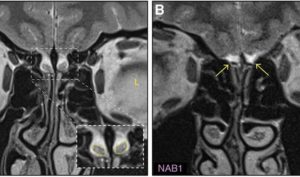

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно