Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые смогут точнее предсказывать космическую погоду

Международный коллектив астрофизиков изучил возникновение ионных дыр в хвосте земной магнитосферы и оценил их влияние на космическую погоду. Они установили, что ионные дыры распространяются наклонно к локальному магнитному полю. Результаты исследования позволят лучше понять физику околоземной плазмы, определяющую космическую погоду в околоземном пространстве и в полярных областях Земли.

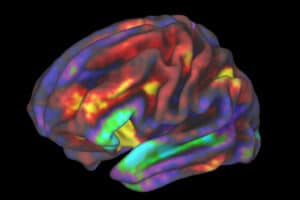

Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Околоземное пространство заполнено плазмой. Ее поведение влияет на погоду в этом пространстве, другими словами — на космическую погоду. Чтобы предсказать, как она изменится, важно знать, какие волны существуют в плазме и как они себя ведут. Ученые насчитывают более десятка типов различных волн, один из них — уединенные волны с отрицательной полярностью, или ионные дыры.

До недавнего времени этот тип волн практически не исследовали, однако запуск спутниковых миссий нового поколения, оснащенных более точными приборами, позволил провести их детальные измерения. Сегодня ученые собирают статистику волн, изучают их основные параметры, чтобы понять, насколько эти волны важны для космической погоды и как построить модель ее предсказания в околоземном пространстве.

Чтобы собрать статистику ионных дыр, американские и российские исследователи под руководством профессора Форреста Мозера из Калифорнийского университета использовали данные четырех космических спутников. Оказалось, что этих волн много в хвосте земной магнитосферы, на ее ночной стороне. Именно с этой стороны начинают движение частицы плазмы, которые высыпаются на Землю в виде, например, авроральных сияний, известных нам как северные. На всех четырех космических аппаратах Magnetospheric Multiscale (MMS) Mission наблюдалось 150 ионных дыр вокруг потока быстрой плазмы в плазменном слое Земли.

Перед исследователями стояла задача зарегистрировать одну и ту же волну на соседних аппаратах миссии MMS, чтобы рассчитать ее скорость и направление распространения. Соединив эти данные с измерениями магнитного поля, ученые установили, что наблюдаемые волны могут распространяться под значительными углами к магнитному полю. Большие углы наклона позволяют волнам эффективно рассеивать и нагревать частицы плазмы. В свою очередь, потоки заряженных частиц способствуют образованию наблюдаемых волн.

«Полученные данные и предложенная интерпретация позволят провести более детальные и реалистичные симуляции околоземной плазмы. В будущем это поможет точнее предсказывать погоду в космическом пространстве и полярных областях Земли в северном и южном полушариях», — считает один из соавторов статьи, студент факультета физики ВШЭ, старший лаборант отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Камалетдинов.

Изучение физики плазмы стало популярным, когда ученые заинтересовались созданием новых источников энергии на основании термоядерного синтеза. Этот процесс долгое время изучали на основе исследований лабораторной плазмы, пока не обнаружилось, что пространство вокруг Земли не пустое и тоже заполнено плазмой с похожими свойствами. Поэтому в дополнение к дорогостоящим лабораторным исследованиям было решено использовать космические спутники для изучения плазмы околоземного пространства.

В процессе исследований, однако, оказалось, что изучение плазмы в околоземном пространстве имеет собственную ценность. Изменение околоземной погоды может влиять на спутники. Например, вспышка на Солнце может вывести из строя дорогостоящую аппаратуру на спутниках. Чтобы определить, случится ли это, надо понимать физику околоземной плазмы. Так ответвление термоядерной физики стало самостоятельным направлением исследований — изучением космической погоды.

«Изучение околоземной плазмы позволяет нам лучше понять физику удаленных и недоступных для прямого измерения астрофизических объектов, таких как ударные волны. Ударные волны — это быстро разлетающиеся облака плазмы, внутри которых находится в постоянном движении множество мелких волн. Среди них — ионные дыры. Важно понять, как себя ведут эти мелкие волны, хотя бы на примере околоземной плазмы. Ударные волны выступают одним из основных источников космических лучей и влияют на земную погоду и на здоровье людей», — рассказал Сергей Камалетдинов.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.

Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно