Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Лингвисты узнали, как развивалась система числительных у лезгинских народов

Считается, что в лезгинских языках Дагестана и Азербайджана изначально использовалась двадцатеричная система счета, а десятичная появилась позже. Однако новый анализ числительных в разных диалектах, проведенный лингвистом из НИУ ВШЭ, показал, что могло быть и наоборот: изначально использовался десятичный счет, а двадцатеричный появился позже.

Исследование опубликовано в журнале Folia Linguistica.

Сколько пальцев нужно, чтобы посчитать до сорока? Зависит от того, на каком языке вы считаете. Для русского и большинства европейских языков привычна десятичная система счета. В ней 40 образуется как 4 × 10, 60 — как 6 × 10 и так далее. Двадцатеричная система опирается на 20: например, 60 — это 3 × 20, а 50 — это 2 × 20 + 10.

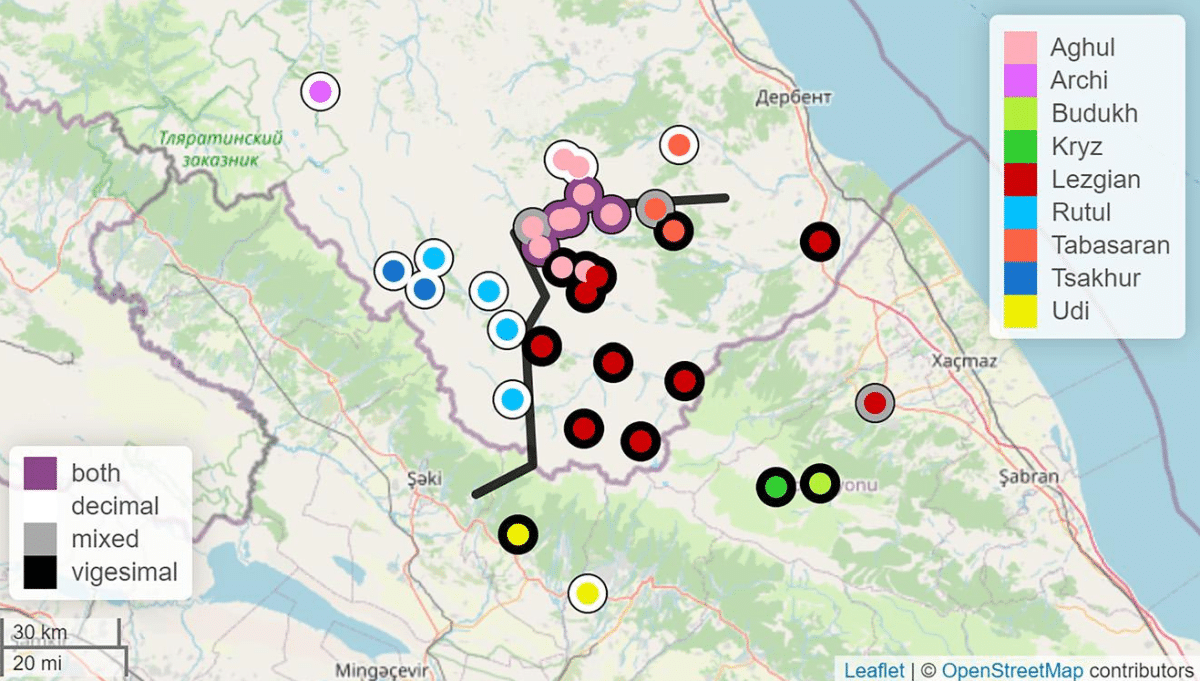

Считать десятками или двадцатками — вопрос не только удобства, но и истории. В языках лезгинской группы (лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский) встречаются обе системы: в одних диалектах числа идут по принципу 10, 20, 30 и так далее, в других — 20, 40, 60 и так далее. До сих пор считалось, что двадцатеричный счет для этих языков более древний, но новое исследование лингвистов НИУ ВШЭ ставит это под сомнение.

Стажер-исследователь Международной лаборатории языковой конвергенции НИУ ВШЭ Максим Меленченко проанализировал числительные в девяти лезгинских языках и пришел к выводу, что десятичная система могла существовать изначально, а не была заимствована позднее. В некоторых языках он обнаружил предположительно архаичные формы числа 40, указывающие на альтернативное развитие системы счета. Архаичными их называют потому, что по некоторым признакам они выглядят старше современных числительных.

«Для числа 40 у части языков лезгинской группы неожиданно обнаруживается десятичное образование: даже в деревнях, где обычно считают двадцатками, число 40 образуется как 4 × 10. Это может значить, что общий принцип образования числительных изменился, а прежние варианты сорока застряли в языке, напоминая о более древней системе счисления», — рассказывает Максим Меленченко.

Другая деталь, которую отмечает лингвист, — особые суффиксы у всех десятков от 30 до 90. В некоторых языках они образуются десятично и при этом оканчиваются на суффикс, когда-то обозначавший род существительного, к которому относится числительное (сравните русские фразы «два стола» и «две табуретки»).

«Это может означать, что раньше суффикс десятков действительно менялся в зависимости от рода, то есть был живым. А значит, десятичная система не такая уж и инновационная: она должна была просуществовать в течение некоторого времени, чтобы эти процессы изменения рода успели произойти», — отмечает лингвист.

Такие диалектные различия порой формируются по разные стороны одной горы: к примеру, в северных районах распространения агульского языка люди считают десятками, а в южных — двадцатками. Иногда обе системы сосуществуют бок о бок: старшее поколение помнит правила одной, молодежь привыкла к другой, а часть чисел успела превратиться в смесь из обеих систем.

Подобная изменчивость демонстрирует, насколько живыми и подвижными могут быть разные элементы языка, включая числительные. Исследование показывает: системы счисления могут легко заимствоваться, адаптироваться и меняться спонтанно. Их история — это не просто путь от «примитивных» структур к «прогрессивным», а сложный процесс, который требует пристального изучения, особенно в таких сложных и лингвистически богатых регионах, как Кавказ.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках проекта «Центры превосходства».

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно