Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Разработана новая модель нейросети для классификации покрова Земли

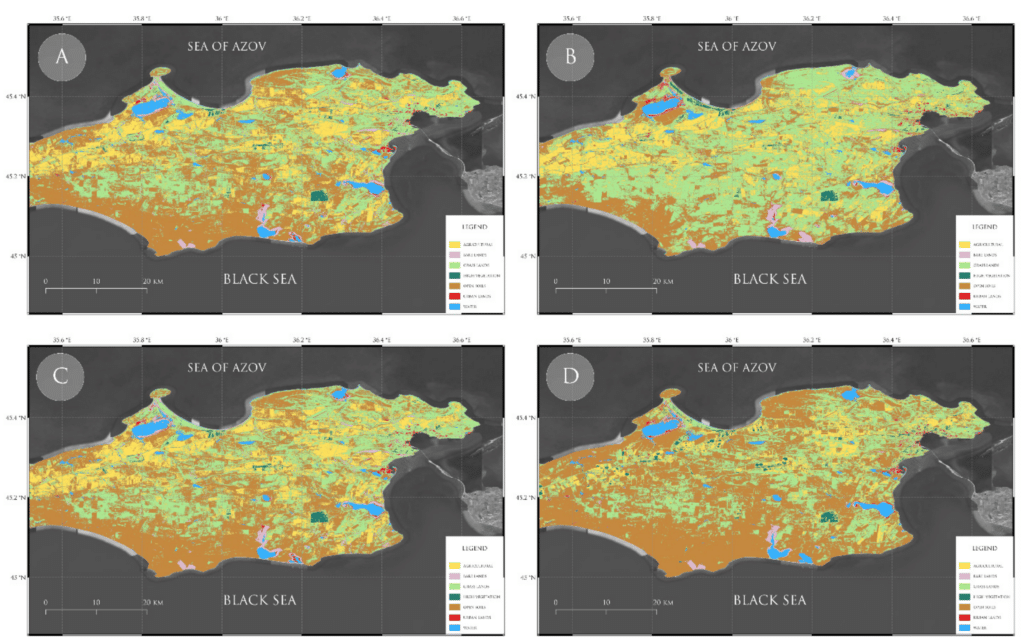

Ученые ЮФУ совместно с коллегами из других российских вузов разработали новую модель на основе глубокой нейронной сети CNN, с помощью которой раскрыли интересные аспекты изменения поверхностного покрова Керченского полуострова на протяжении последних трех десятилетий. Эта работа, опирающаяся на передовые методы машинного обучения и искусственного интеллекта, вносит фундаментальный вклад в понимание процессов, происходящих в данном регионе.

Молодой ученый Южного федерального университета, участник программы постдоков ЮФУ в рамках Программы развития «Приоритет-2030»(нацпроект «Наука и университеты») Денис Кривогуз в сотрудничестве с коллегами из Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПб-ГМТУ) и Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) провел совместное исследование, результаты которого изложены в журнале Data.

Они взяли за основу методы машинного обучения, включая четыре существующие глубокие нейронные сети, модифицировали архитектуру и подобрали нужные гиперпараметры для обучения их под заданные задачи: классификация воды, городских земель, открытых почв растительности и прочее. Для определения эффективности данных моделей специалисты протестировали их на примере Керченского полуострова. Так, наиболее точной (около 90 процентов) оказалась глубокая нейронная сеть CNN, модифицированная для классификации покрова Земли.

Хоть идея классификации почвенного покрова не нова, все существующие исследования в большей степени опираются на комплексные полевые данные, однако в этой работе изучается возможность и надежность использования альтернативных источников, таких как топографические карты, научные статьи и кадастровые данные, которые анализирует искусственный интеллект. Этот метод позволил анализировать обширные наборы информации, включая архивные спутниковые снимки, чтобы классифицировать разнообразные типы покрова земной поверхности. Полученные данные способствуют более глубокому понимаю процессов, которые происходили на Керченском полуострове начиная с начала 1990-х годов.

«Результаты этого исследования имеют огромное значение для понимания изменений в поверхностном покрове Керченского полуострова и схожих с ним территорий. Это не только научная ценность, но и практическая важность в рамках управления природными ресурсами», – постдок и ведущий научный сотрудник кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ Денис Кривогуз.

Так, благодаря новой модели ученые выделили следующие аспекты изменения поверхностного покрова. Во-первых, на исследуемой территории был отмечен активный рост урбанизации полуострова, особенно на востоке начиная с 2014 года, что выражается в активной застройке городской среды новыми зданиями и сооружениями, транспортными сетями и так далее. По оценкам экспертов, в сравнении с предыдущими периодами, когда наблюдалась относительная стагнация, рост является существенным.

Во-вторых, несмотря на увеличивающуюся аридизацию полуострова и изменения климата, в большей степени изменения в структуре полуострова вызвано антропогенным воздействием, а не какими-либо природными факторами. В первую очередь это обусловлено сокращением водных ресурсов в связи с перекрытием Северо-Крымского канала и, как следствие, сокращением территорий, занимаемых сельским хозяйством. Третьим интересным аспектом является достижение стабильности в использовании земель в последние годы, что ярко контрастирует с периодом нестабильности в 1990-х и начале 2000-х, что скорее всего связано с более четким планированием стратегического развития отраслей экономики этого региона и Республики Крым в целом.

По словам молодого ученого, исследование предоставляет возможность разработки эффективных стратегий управления природными ресурсами, особенно в контексте устойчивого развития страны. Разнообразные типы покрова, такие как водные объекты, городские территории, открытые почвы и растительность, могут быть более точно классифицированы и исследованы благодаря этим разработкам. Это позволит принимать более обоснованные решения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

«Исследование Керченского полуострова – лишь начало. Мы не собираемся останавливаться на этом регионе и планируем внедрение результатов исследований в другие регионы Российской Федерации. Это открывает двери для использования аналогичных методов в управлении природными ресурсами по всей стране», – подытожил Денис Кривогуз.

Исследование, проведенное учеными из Южного федерального университета, СПб-ГМТУ и КГМТУ, представляет собой пример совместных усилий исследовательского сообщества в решении важных проблем природы и устойчивого развития. Результаты этой работы не только открывают новые горизонты в понимании природы и ландшафтов Керченского полуострова, но и создают фундамент для развития устойчивых стратегий управления природными ресурсами в России.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно