Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Разработана модель, учитывающая сразу несколько параметров бурения при нефтедобыче

Геомеханическое моделирование широко используется при строительстве и разработке нефтяных месторождений. Оно позволяет точнее подобрать необходимое оборудование для вскрытия пласта, определить его интервал, оптимальную траекторию ствола скважины, оценить устойчивость горной породы в процессе бурения и добычи. Все это важно для максимально эффективной разработки месторождений. Тем не менее, существующие аналитические решения часто дают неточные результаты, так как учитывают не все факторы. Ученые Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволяет анализировать напряженное состояние обсадной колонны, цементного камня и участка породы вблизи скважины. Это дает возможность оценивать, как условия вскрытия пласта и применяемые материалы для цементирования скважины отразятся на ее устойчивости и продуктивности.

Статья опубликована в журнале Applied Sciences. Работа выполнена при поддержке государственного задания «Экспериментальные и теоретические исследования межфазных явлений, термодинамических, физико-химических и геомеханических свойств нефтегазовых пластовых систем с целью повышения эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов».

Геомеханическое моделирование – это инструмент, часто используемый при разработке нефтяных месторождений, бурении, строительстве и заканчивании скважин. Его активно используют для оценки эффективности различных технологий вторичного вскрытия продуктивных пластов – процесса создания перфорационных отверстий в металлических обсадных трубах, цементном камне и горной породе. Кумулятивная перфорация – один из самых распространенных способов «вскрытия» пласта, то есть получения гидродинамической связи между скважиной и пластом и, соответственно, притока флюида.

Однако этот метод приводит к трансформации напряженного состояния пород-коллекторов – именно поэтому перфорацию и необходимо предварительно смоделировать, чтобы подобрать наиболее эффективные способы вторичного вскрытия и подходящие материалы для цементирования обсадных колонн.

Существующие модели оценки состояния прискважинной зоны пласта упрощены и не учитывают геометрию каналов перфорации. Это делает моделирование неточным, что может привести к ошибкам при проектировании и дальнейшей эксплуатации скважин.

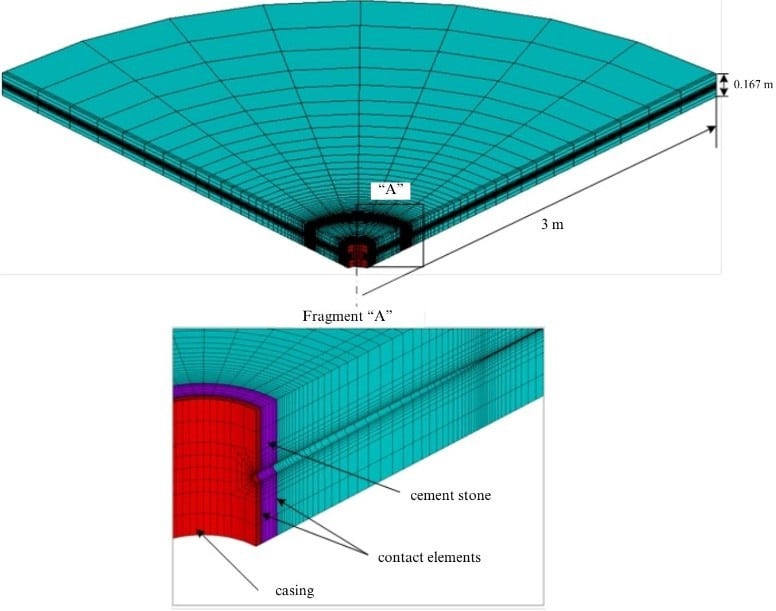

Ученые Пермского Политеха разработали численную конечно-элементную модель, которая включает в себя обсадную колонну, цементный камень, нефтенасыщенные породы, а также учитывает геометрию перфорационных каналов. Ее особенностью является использование контактных элементов для оценки взаимодействия между обсадной колонной, цементным камнем и породой, что делает модель более реалистичной.

Аналогов этой модели на практике нет. Она представляет собой совокупность уравнений, куда можно подставить необходимые данные и рассчитать распределение напряжений, оценить запас прочности и устойчивость крепи скважины и горных пород. Кроме того, с ее помощью возможно оценить влияние деформационных эффектов на проницаемость пласта.

– Сначала мы проверили работоспособность модели в программе ANSYS 19 на примере простой ситуации – открытой вертикальной скважины без учета перфораций, цемента и колонны. Это нужно было для того, чтобы удостовериться, что модель правильно описывает базовые физические процессы. Полученную производительность скважины сравнили с аналогичным расчетом по классической формуле, чтобы убедиться, что наша модель является статистически значимой и ее можно применять на практике.

Расхождение оказалось незначительным – всего 3,8%, что считается хорошим результатом. Разница объясняется тем, что наша модель включает в себя дополнительные элементы – породу-коллектор, цементный камень, обсадную колонну и перфорационные каналы – чего не учитывают другие аналитические формулы. В будущем планируется сравнить модель с реальными данными, полученными на скважинах, – рассказывает Сергей Попов, заведующий лабораторией института проблем нефти и газа РАН, доктор технических наук.

– Модель позволяет вычислить то, насколько околоскважинная зона и элементы крепи способны выдерживать оказываемую на них нагрузку. Так, наши расчеты показали, что запас прочности цементного камня составляет 2-3 единицы, а коэффициент запаса прочности обсадной колонны – 3-4 единицы, что говорит о высокой степени устойчивости. Наиболее слабой зоной является область рядом с перфорационными каналами, поскольку именно здесь возникают области разрушения как от растягивающих, так и от сжимающих нагрузок, – рассказывает Сергей Чернышов, заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, доктор технических наук.

Разработанная учеными Пермского Политеха математическая модель позволяет значительно улучшить точность расчетов напряженно-деформированного состояния околоскважинной зоны с учетом элементов крепи скважины. Более точное моделирование может предупредить проблемы, связанные со снижением продуктивности скважины, и обеспечить ее эффективную работу.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.

Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно