Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Калининградские палеонтологи узнали, куда мигрировали морские позвоночные позднего мела

Ученые БФУ имени Иммануила Канта совместно с российскими и зарубежными коллегами провели комплексное исследование ископаемой фауны морских позвоночных из верхнемеловых отложений вблизи поселка Аккермановка Оренбургской области. Результаты работы позволили реконструировать глобальные биогеографические связи и пути миграций морских организмов в позднем мелу.

Исследователям удалось определить 35 таксонов позвоночных, включая хрящевых и костных рыб, а также морских рептилий. Впервые для этого региона были описаны представители пластиножаберных рыб (Holocephali), гибодонтных (Hybodontiformes) и ламнообразных (Lamniformes) акул, ганоидных (Lepisosteiformes) и лучеперых рыб (Teleostei), а также плезиозавров (Plesiosauria) и мозазавров (Mosasauridae).

«Наше исследование показывает, что в позднем мелу существовали пути расселения морских позвоночных в широтном направлении, соединявшие бассейны Азии, Европы и Северной Америки. Южный Урал, по-видимому, был важным перекрестком на этих миграционных маршрутах. Полученные данные меняют традиционные представления о биогеографии позднего мела, согласно которым обмен фаунами между Азией и Америкой в это время был ограничен», — подчеркивает соавтор исследования и автор описываемых находок Эдуард Мычко, старший научный сотрудник института живых систем БФУ имени И. Канта.

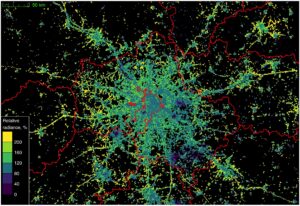

Выводы ученых основаны на анализе таксономического состава и распространения позднемеловых морских позвоночных. Значительное сходство комплексов из Аккермановки, Азии и Северной Америки контрастирует с почти полным отсутствием общих форм с континентами Южного полушария. Это указывает на существование миграционных путей в северных широтах, вероятно связанных с системой мелководных эпиконтинентальных морей.

В фауне Аккермановки наиболее разнообразны ламнообразные акулы, находящиеся на пике своего разнообразия после эволюционной радиации в сеномане. Это соответствует глобальной картине расцвета и доминирования группы в позднемеловых морских экосистемах.

Высокое таксономическое богатство, обилие крупных хищников и присутствие как типичных позднемеловых, так и редких реликтовых форм свидетельствуют о том, что море в районе Аккермановки было высокопродуктивным, имело связи с другими акваториями и играло важную роль в глобальных эволюционно-биогеографических процессах.

Изучение древних морских фаун позволяет лучше понять закономерности изменения биоразнообразия и биогеографии в геологическом прошлом. Меловой период характеризовался значительными перестройками экосистем, эволюционными новациями и глобальными миграциями. В это время шло формирование современного облика основных групп морских организмов, в том числе рыб и рептилий.

Особый интерес представляет поздний мел — время расцвета меловой биоты перед грядущим масштабным вымиранием на границе мела и палеогена. Комплексные палеонтологические данные, подобные полученным в ходе исследования фауны позвоночных из Аккермановки, необходимы для реконструкции экологических и биогеографических изменений в критические интервалы истории Земли.

Статья с детальным описанием фауны и обсуждением палеогеографических выводов опубликована в журнале Cretaceous Research в открытом доступе. Работа поддержана грантом Австрийского научного фонда (FWF).

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Антропологи пришли к выводу, что выступающий человеческий подбородок сформировался не ради улучшения функций жевания или речи, а возник случайно из-за несовпадения скоростей эволюции разных частей черепа. Эта костная структура появилась как геометрическая неизбежность из-за быстрого уменьшения зубов и увеличения мозга, за которыми не поспевал нижний свод челюсти.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно