Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Магнитоэнцефалография повысила точность картирования речи в мозге

Ученые из Центра языка и мозга ВШЭ показали, как точнее определять границы речевых зон в мозге. Для этого они использовали магнитоэнцефалографию (МЭГ) вместе с заданием на завершение предложений, которое активирует речевые области и показывает их работу в реальном времени. Такой подход поможет врачам лучше планировать операции и повысит точность диагностики в тех случаях, когда фМРТ не является оптимальным методом.

Мозг управляет множеством функций: движением, восприятием, памятью, речью. И если из-за болезни или травмы его работа нарушается и требуется операция, то важно точно понимать, где проходит граница между пораженной областью и здоровыми участками.

Особое внимание уделяют зонам, связанным с речью, так как их точное расположение индивидуально и его нельзя определить только по анатомии. Чтобы найти эти области и избежать их повреждения, проводят языковое картирование. Оно помогает понять, какие области мозга у конкретного человека отвечают за речь. Обычно для этого используют функциональную МРТ (фМРТ): она показывает активность мозга во время речевых задач, но делает это косвенно — по изменениям концентрации веществ в кровотоке. И если у пациента нарушено кровоснабжение, то результаты могут искажаться.

Команда Центра языка и мозга ВШЭ решила проверить, можно ли сделать языковое картирование точнее. Для этого они выбрали магнитоэнцефалографию (МЭГ) — метод, который улавливает слабые магнитные поля, возникающие при работе нейронов. В отличие от фМРТ, МЭГ позволяет измерять активность мозга напрямую и отслеживать изменения с точностью до миллисекунд. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Neuroscience.

Но подобрать задание для такого эксперимента непросто: оно должно задействовать речевые процессы и при этом подходить для записи с МЭГ. Ученые решили использовать задачу на завершение предложений, которую ранее разработали и проверили исследователи из Центра языка и мозга ВШЭ. В ней участники читают короткие предложения с пропущенным последним словом и дополняют его вслух подходящим по смыслу и форме словом. Задание задействует все звенья языковой системы — от понимания смысла до произнесения слов. Для работы с МЭГ его адаптировали технически: изменили порядок и длительность предъявления стимулов, чтобы точно зафиксировать активность мозга в нужные моменты.

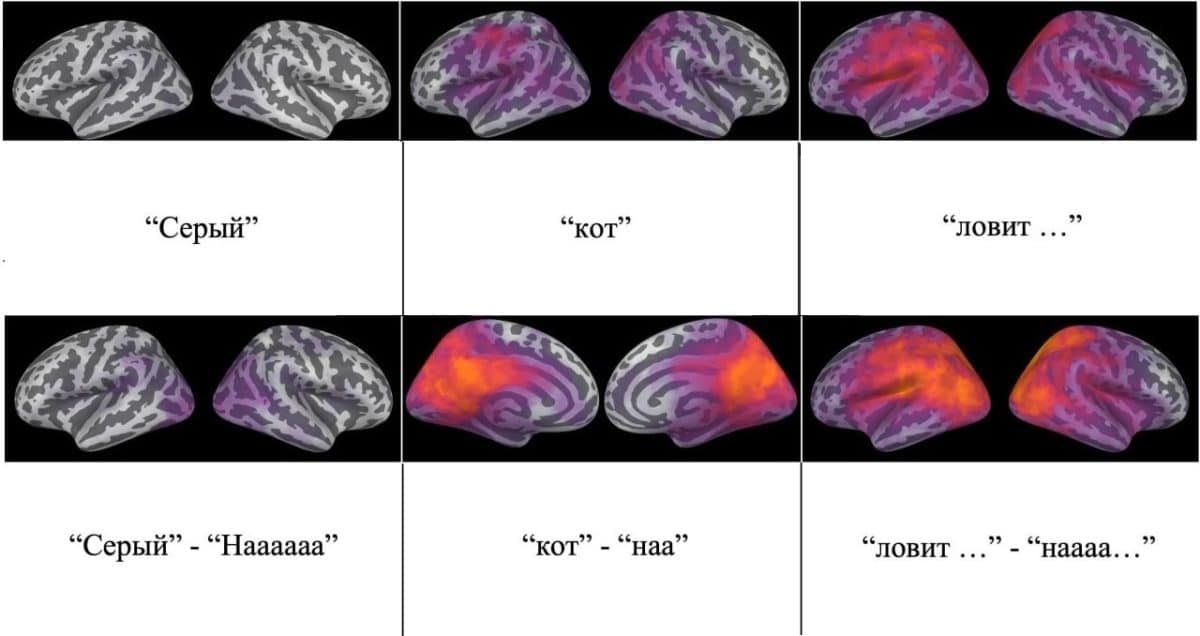

В исследовании участвовал 21 здоровый носитель русского языка. Пока они читали и произносили слова, прибор фиксировал активность их мозга в диапазоне бета-волн (17–25 герц) — частот, связанных с речевой обработкой. Чтобы убедиться, что сигналы действительно отражают языковую работу, исследователи добавили два контрольных режима: пассивный (просто смотреть на экран) и активный (повторять простые слоги вроде «ло-ло-ло»). Сравнение показало, что активный контроль помогает полнее отделить собственно языковую активность от фоновой, не связанной с речью.

Анализ данных подтвердил, что при выполнении задания активируются классические речевые зоны левого полушария — височные и лобные области, включая участки, отвечающие за понимание и формулировку речи. Активность этих областей нарастала по мере того, как участники продвигались по предложению: сначала включались зоны, связанные с чтением и смыслом, а затем участки, управляющие речевым планированием и артикуляцией.

Несмотря на индивидуальные различия между участниками, общая картина совпала с данными предыдущих исследований. Это значит, что русская версия задачи на дополнение предложений может использоваться для языкового картирования с помощью МЭГ, а активный контроль делает результаты стабильнее и ближе к клинической практике.

«Мы показали, что с помощью МЭГ и задачи на завершение предложений можно не только увидеть, какие области мозга участвуют в речи, но и проследить, как их активность меняется во времени. Мы рассчитываем, что в будущем это поможет нейрохирургам точнее определять границы речевых зон и снижать риск потери речи при операциях», — поясняет один из авторов статьи, младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Мария Протопова.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

Целый ряд открытых ими галактик должен был возникнуть всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, что само по себе непросто согласовать с общепринятой физикой. Но одна из них по возрасту формально выглядит или ровесником Большого взрыва, или даже старше него. Если этот возраст подтвердится, Стандартная космологическая модель потеряет статус стандартной.

Геологи Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива проанализировали данные пород из Восточной Антарктиды и выяснили, что магнитная аномалия в этом регионе стала следствием сближения континентов и рождения суперконтинента Родиния около одного миллиарда лет назад.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно