Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

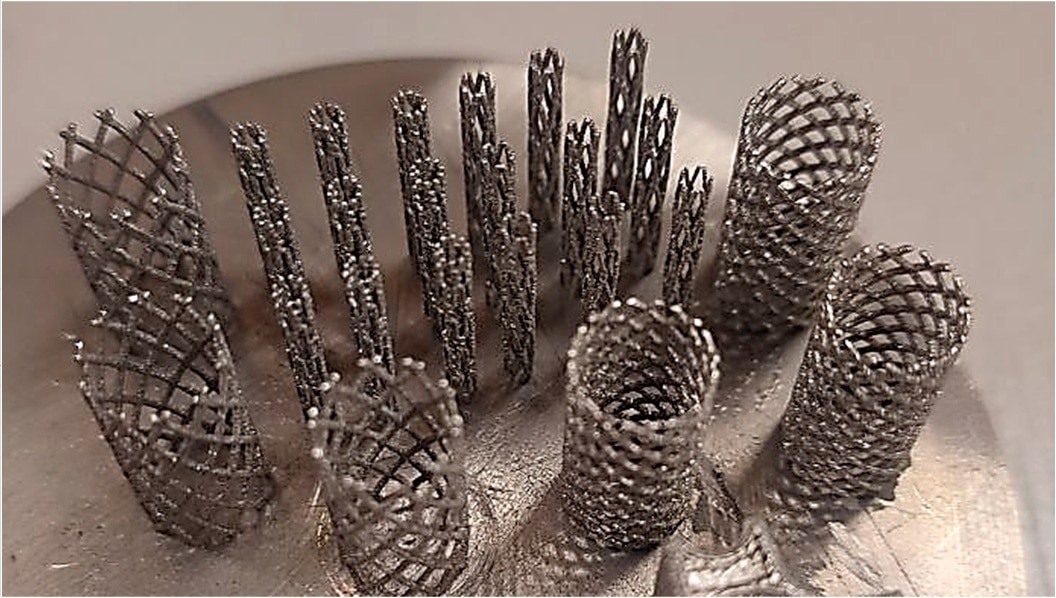

В Перми разработали технологию 3D-печати стентов для коронарных сосудов сердца

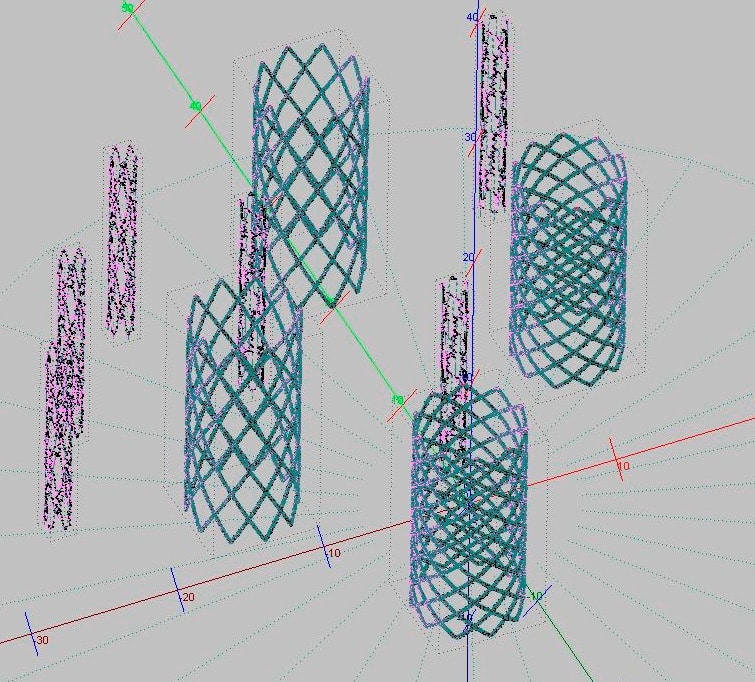

3D-печать — это перспективный метод производства коронарных стентов — имплантатов, которые помогают в лечении ишемической болезни сердца. Требования к таким изделиям чрезвычайно высоки: они должны обладать биосовместимостью, гибкостью и прочностью. Среди методов выделяется селективное лазерное плавление, которое часто используют для производства медицинских устройств, однако процесс изготовления стентов таким методом разработан слабо. Ученые Пермского Политеха предложили двухэтапную технологию печати кобальт-хромовых стентов, которая позволяет производить более надежные модели и ускорить процесс их изготовления.

Статья опубликована в журнале Materials. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.

Ишемическая болезнь сердца занимает ведущее место среди сердечно- сосудистых заболеваний взрослого населения, смертности и инвалидизации в мире. Для ее лечения используют коронарные стенты – металлические каркасы, которые устанавливают в просвет сосуда в месте его сужения. Так они восстанавливают кровоток и уменьшают осложнения.

Требования к качеству таких имплантатов высоки, поэтому и методика их изготовления должна быть четко выверенной. Последние 10 лет сердечно-сосудистые стенты создаются с использованием технологии лазерной резки, однако все более востребованным становится метод селективного лазерного плавления, поскольку он позволяет печатать персонализированные изделия со сложной структурой из металла. Тем не менее, существует недостаток информации о его применении в производстве имплантатов.

Ученые Пермского Политеха разработали двухэтапную технологию селективного лазерного плавления сердечно-сосудистых стентов из кобальт-хромового сплава и определили наиболее подходящие режимы их изготовления.

«Прежде чем приступать к технологии печати, нужно спроектировать 3D-модель будущего стента и оценить свойства его материала – металлического порошка. Для изготовления имплантатов в медицине часто используется сплав из кобальт-хрома – он не токсичен, не вызывает аллергических реакций, прочный и долговечный. Важно, чтобы он сохранял все эти свойства и не содержал вредных примесей», – поясняет Алексей Кучумов, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика», заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

«На первом этапе мы провели численное моделирование плавления и определили оптимальные ширину, высоту и глубину проникновения лазера. Это важно, потому что при слишком маленьких значениях стент будет недопустимо тонким и недостаточно прочным, а при слишком больших произойдет отклонение от 3D-модели. Рассчитывалось также тепловое распределение процесса плавления, чтобы он был равномерным. Численное моделирование позволяет избежать многочисленных ресурсозатратных экспериментов для определения подходящих режимов печати имплантатов», – рассказывает Андрей Дроздов, старший преподаватель кафедры «Инновационные технологии машиностроения», научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ.

На втором этапе политехники приступали к самому изготовлению стента селективным лазерным плавлением с учетом тех значений, которые были рассчитаны на первом этапе.

«По результатам эксперимента мы определили наиболее оптимальные параметры печати. Учитывались время экспозиции (как долго изделие будет подвергаться лазерному излучению принтера), расстояние от одной точки засветки до другой и мощность лазера принтера. Самыми подходящими режимами стали 40 микросекунд при 15 микрометрах, а также 60 микросекунд при 10 микрометрах – все это на мощности 40 или 42,5 Вт. Непригодными режимами оказались 20 микросекунд при 5-15 микрометрах. У стентов, которые были напечатаны с такими параметрами, обнаруживались дефекты – слишком много пор, трещин и так далее», – рассказывает Полина Килина, доцент кафедры «Инновационные технологии машиностроения», ведущий научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ, кандидат технических наук.

Двухэтапная технология селективного лазерного плавления, которую разработали ученые Пермского Политеха, может стать альтернативой изготовлению микротрубок и лазерной микрорезке. Четкое моделирование и оптимизация параметров печати позволяют создавать более надежные персонализированные имплантаты по индивидуальной 3D-модели, что способно улучшить состояние пациентов и повысить эффективность лечения ишемической болезни сердца.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно