Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Изучение бактериофага BF23 показало, что вирусы способны справляться с бактериальной рестрикцией и модификацией

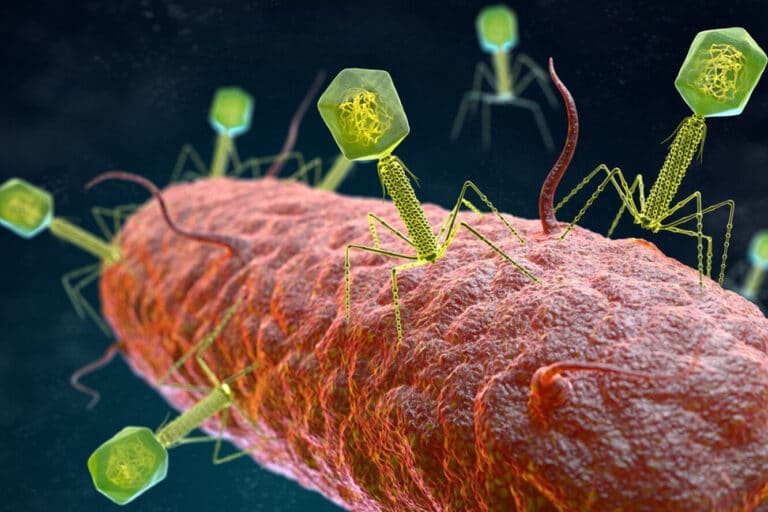

Бактериофаги — природные «хищники» и враги бактерий. Они способны специфически распознавать конкретные виды бактерий и считаются безопасными для человека. В связи с повышением устойчивости вызывающих заболевания микроорганизмов к действию антибиотиков в последние годы все активнее как возможная альтернатива антибиотикам изучаются бактериофаги. В новом исследовании группа ученых из Сколтеха во главе с руководителем Лаборатории анализа метагеномов Артемом Исаевым обратила внимание на бактериофаг BF23. Несмотря на то что его выделили еще в 1949 году, геномная последовательность фага до сих пор оставалась неизвестной. Исследователи провели геномный и протеомный анализа фага, а также изучили, как фаг взаимодействует с системами бактериального иммунитета.

Исследование опубликовано в журнале microLife. «Группа Т5-подобных бактериофагов — это очень защищенные вирусы. Они по неизвестным причинам мастерски обманывают разные иммунные системы бактерий: системы рестрикции-модификации и CRISPR-Cas, которые основаны на разрезании любой чужеродной ДНК. Долгие годы ученые пытаются выяснить, как они это делают, — ищут белки, которые являются ингибиторами РМ-систем, но пока безуспешно. Поэтому фаг BF23 был нам интересен по двум причинам: мы хотели сравнить его геномную последовательность с другими Т5-подобными вирусами и попытаться использовать его как некоторую модель, чтобы объяснить, как Т5 обходит действие защитных систем», — рассказывает первый автор работы Михаил Скутель, аспирант Сколтеха.

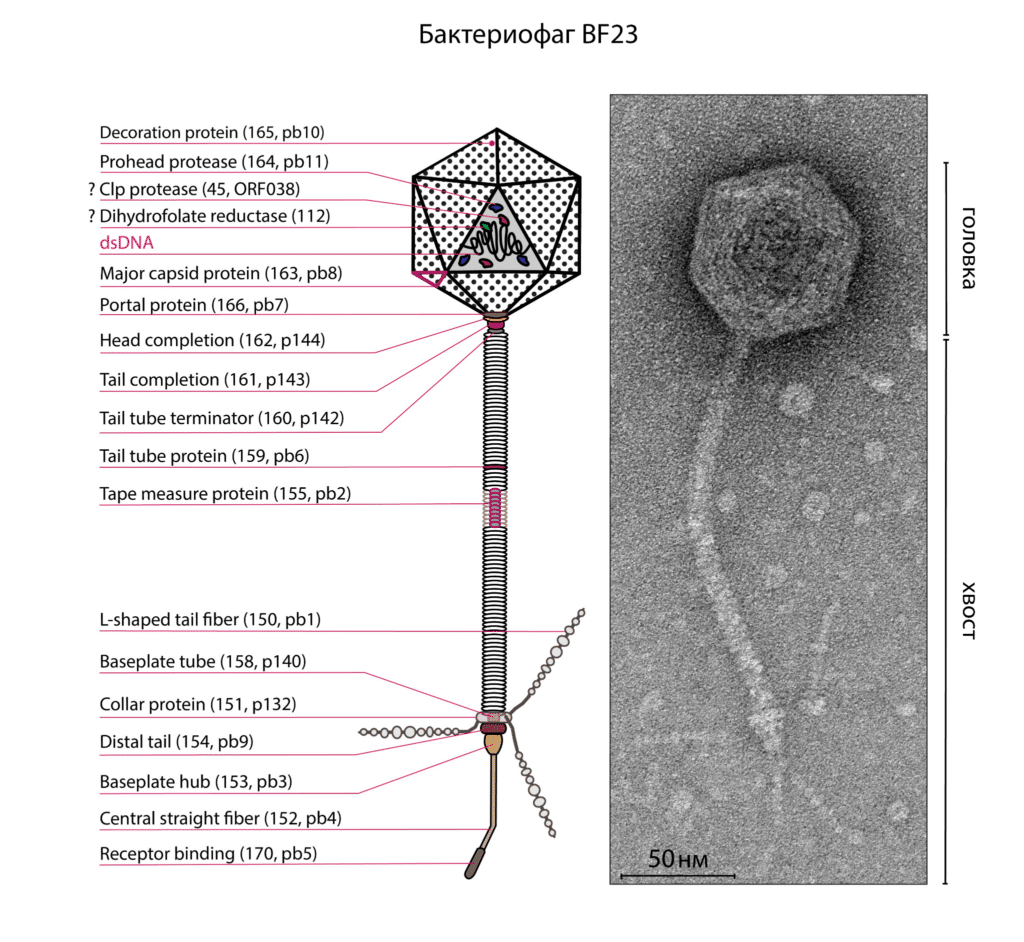

Ученые провели секвенирование генома и сравнили его с геномами других Т5-подобных фагов. Хотя изменения в геноме фага BF23 незначительные, подобное сравнение должно помочь при поиске «антизащитного компонента», так как подобный белок должен присутствовать в геноме всех Т5-подобных фагов. В отличие от других бактериофагов, которые сразу впрыскивают весь свой геномный материал внутрь бактериальной клетки, Т5-подобные фаги проводят заражение в два этапа и сперва подготавливают клетку для успешной инфекции, впрыскивая внутрь лишь часть своего генома.

«На первом этапе инфекции начинают активно работать специальные ранние гены фага и происходит много интересного: полностью разрушается не только геном бактериальной клетки, но и сами нуклеотиды — строительные блоки, из которых состоит геномная ДНК бактерий. По всей видимости, именно на этом этапе происходит наработка компонента, который впоследствии будет защищать остальной геном фага от действия бактериальных ножниц, систем защиты», — добавляет Михаил Скутель.

Модель бактериофага BF23 с расположением белков, идентифицированных с помощью масс-спектрометрического анализа вириона фага / © Михаил Скутель и соавторы

В статье авторы протестировали действие нескольких Т5-подобных бактериофагов против разнообразных систем защиты рестрикции-модификации. Эти системы узнают и разрезают специальные последовательности ДНК, если у нее нет специальной защитной метки. Оказалось, что клетка защищена от инфекции только в случае, когда сайты распознавания расположены в том самом раннем участке генома, который проникает в клетку на первом этапе инфекции. Сайты, расположенные в остальной части генома, по какой-то причине остаются невидимыми для бактериальных нуклеаз. Можно предположить, что на втором этапе инфекции нуклеазы уже инактивированы фагом, либо фаг смог защитить собственную ДНК.

Группе исследователей также удалось показать, что Т5-подобные бактериофаги избегают метилирования собственного генома: «Метилирование — это такая химическая реакция, в результате которой на ДНК навешивается специальная метка, метильный радикал. Бактерии метилируют свой геном в том числе для регуляции работы генов. Если бактериофаг проникает внутрь клетки и успешно проходит свой жизненный цикл, то можно предположить, что его геном приобретет метилирование, характерное для бактериальной ДНК. С бактериофагами BF23 и Т5 это не так: мы показали, что их ДНК лишена метильной метки. Почему это происходит — вопрос еще не решенный. Возможно, избегание метилирования помогает бактериофагу отличить свою ДНК от метилированной ДНК бактерии, которая подлежит уничтожению в ходе инфекции», — поясняет Михаил Скутель.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.

В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно