Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Глобальное потепление привело к смене видового состава в северных широтах

Экосистемы высоких широт переживают быстрые климатические изменения, которые, вероятно, вызовут самые разнообразные экологические реакции. Эта тенденция, по прогнозам, сохранится до 2100 года. Ученые из Института промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН в составе международной группы выяснили, как проявляются эффекты потепления в водных экосистемах высоких широт.

В состав группы также вошли исследователи из Арктического университета Норвегии, организации Skandinavisk Naturovervåking, Хельсинкского университета. Выводы ученых представлены в журнале Ecology and Evolution.

С 1991 по 2020 годы они наблюдали за динамикой видового состава северных озер, в которых встречаются окуни и доминируют виды, адаптированные к холодной воде (сиг, налим и голец), и проследили, как меняется соотношение видов за последние 30 лет. Кроме того, исследователи изучили реакцию на потепление на индивидуальном уровне, чтобы прояснить потенциальные механизмы, лежащие в основе последствий.

Потепление сильно влияет на пресноводные экосистемы, приводя к изменениям в численности видов, фенологии и распределении. Рыбы очень зависят от температуры окружающей среды, и определенные их виды занимают характерные тепловые экологические ниши. Чем теплее климат, тем лучше себя начинают чувствовать популяции, которые сейчас находятся на холодной границе температурного диапазона своего вида.

Авторы предполагали, по мере повышения температуры эти популяции, вероятно, превзойдут конкурирующие виды, более комфортно ощущающие себя в более холодном климате, однако из-за недостаточности долгосрочных экологических исследований сообществ пресноводных рыб в Арктике ни доказать, ни опровергнуть эту гипотезу ранее не могли.

Температура ограничивает «скорость жизни» эктотермных (холоднокровных) животных, влияя, например, на потребление пищи и обмен веществ, а также на их баланс, определяющий чистый прирост энергии организма. Таким образом, скорость роста зависит от температуры окружающей среды, причем максимальный рост достигается при промежуточной, оптимальной температуре в пределах тепловой ниши вида. Скорость роста особей, живущих при температуре ниже оптимальной, может увеличиться с потеплением климата, если пищи при этом будет достаточно.

Чем быстрее растут рыбы, тем быстрее они взрослеют и достигают более крупных размеров к периоду взросления. В свою очередь, чем больше рыба, тем больше у нее шансов на выживание. Пополнение популяции дополнительно может ускориться благодаря тому, что более крупные самки производят более крупные кладки. Более теплые зимы позволяют выжить большему числу молодых особей в первый, самый критический год жизни.

Как ожидалось, в северных широтах Северного полушария потепление сначала дает преимущество окуневым, а затем и карповым рыбам по сравнению с лососевыми. За последние десятилетия некоторые виды этих семейств значительно продвинулись на север. Одним из них является евразийский окунь. Северная граница его ареала находится в субарктических регионах Евразии около 70 градусов северной широты. Расти он может при температурах от пяти до 33 градусов Цельсия, оптимальный тепловой промежуток – между 16 и 27 градусами.

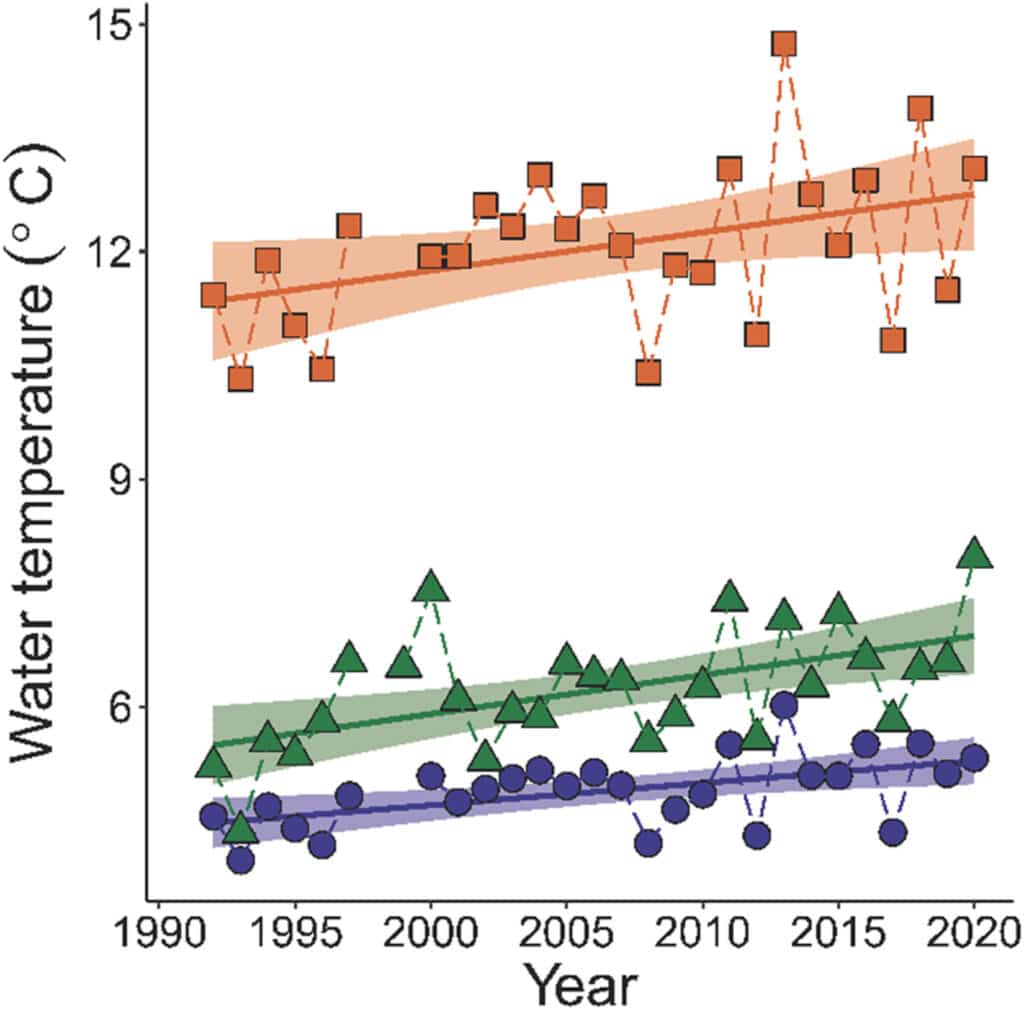

Озера, которые изучили авторы, расположены в Норвегии, Финляндии и России, все – севернее Полярного круга. Пробы из одиннадцати исследуемых озер отбирали от двух до 26 раз в промежутках от восьми до 32 лет. Общее количество отобранных особей – около 60 тысяч, из них 12 тысяч оказались окунями. Для оценки изменений параметров жизненного цикла в зависимости от температуры воды у окуня использовали данные двух норвежских озер, где пробы отбирались наиболее часто и интенсивно, а температура измеряется ежедневно с помощью автоматического регистратора данных на расположенной между озерами гидроэлектростанции Скогфосс. По данным каротажа были рассчитаны среднегодовая температура воды, средняя летняя и средняя осенняя температуры. За десять лет среднегодовая температура значительно выросла – на 0,3 градуса, средняя осенняя и средняя летняя температура выросли на 0,4 градуса за десятилетие.

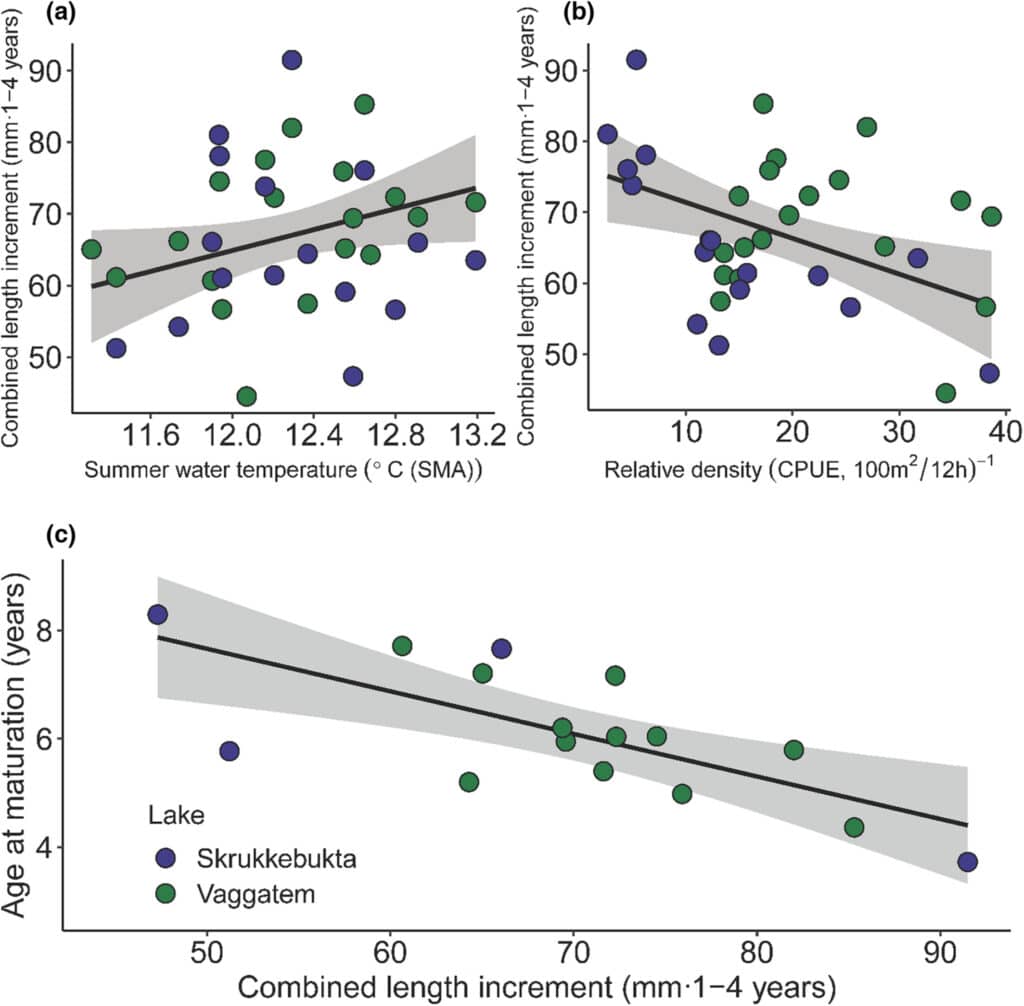

Долю окуня в рыбном сообществе высчитали как количество пойманного окуня по отношению к общему количеству выловленной рыбы и оценили, как она менялась с течением времени. Для двух основных озер можно было легко рассчитать относительную плотность рыбы и ее динамику.

Ученые проанализировали взаимосвязь между относительной плотностью и температурой воды, оценили пополнение популяции окуня, использовав относительную долю годовалых особей в популяции окуня как меру числа особей, переживших первую зиму, что, таким образом, использовалось в качестве показателя пополнения молоди в популяцию окуня. Для этих же озер высчитали индивидуальное и среднее приращение размера тела рыб в возрасте от одного до четырех лет, а также возраст половозрелости. Возраст полового созревания отдельно оценили для самцов и для самок, чтобы выяснить, различается ли он между полами и меняется ли их соотношение с течением времени.

Как показал анализ, доля окуня в литорали высокоширотных озер за период исследований существенно увеличилась во всех озерах, за исключением одного, где было всего две точки отбора проб. В среднем она выросла в геометрической прогрессии: с менее 10 процентов в начале 1990-х годов до более 70 процентов в большинстве озер за последнее десятилетие. А вот адаптированные к холодной воде виды сига продемонстрировали значительное снижение относительной плотности на протяжении всего временного ряда. Относительная доля годовалого окуня увеличивалась на 3,2 градуса на каждый градус Цельсия по сравнению с летней температурой воды предыдущего года.

Годовой прирост размеров тела увеличивался с увеличением летней температуры воды и уменьшался с увеличением относительной плотности окуня, однако эти показатели практически не менялись для годовалых особей. Возраст полового созревания различался у самцов и самок: самцы созревали в среднем в возрасте 4,1 года, самки – в возрасте 7,5 лет. С течением времени эта разница не изменилась. При этом на каждый сантиметр приращения длины тела возраст половой зрелости сокращался на 0,8 года. Таким образом, более раннее созревание наступало там, где вода становилась теплее, но «теснота» населения озер уменьшала этот эффект.

Наблюдаемое положительное влияние температуры на соматический рост окуня было ожидаемым, поскольку в исследованных озерах она хотя и находится в пределах температурной толерантности вида, но значительно ниже оптимальной. Дальнейшее повышение температуры окружающей среды неизбежно приведет к увеличению метаболических потребностей, но с потеплением, как ожидается, увеличится и продуктивность озер в высоких широтах, что обеспечит доступность продовольствия.

Исследование документально подтвердило, что потепление вызывает быстрое увеличение численности холодноводных рыб на северной окраине их ареала. Доминирование смещается от лососевых к окуневым, что является серьезным предупреждением о продолжающейся реорганизации рыбных сообществ высоких широт. Поэтому стратегии адаптации к климату должны быть направлены на ограничение экологического воздействия более тепловодных рыб в экосистемах высоких широт, ограничивая будущие интродукции и инвазии холодноводных рыб и смягчая нагрузку на холодноводную рыбу при промысле.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Физики экспериментально доказали, что частицы вещества при рождении сохраняют квантовую запутанность виртуальных предшественников. Пары лямбда-гиперонов и антилямбд появлялись на свет с синхронизированными спинами, которые они унаследовали от энергетических флуктуаций пустоты. Закономерность объяснила, как материя переходит из скрытого квантового состояния в физический мир, раскрыв еще один ключ к природе возникновения массы.

В узле «космической паутины» MQN01, который астрономы видят таким, каким он был примерно 11 миллиардов лет назад, обнаружили массивную галактику, окруженную облаком холодного газа, но практически не формирующую звезды. Открытие ставит под вопрос устоявшиеся представления о формировании и эволюции галактик в ранней Вселенной.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно