Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Получены новые данные о генерации рентгеновского излучения лабораторными атмосферными разрядами

Коллектив ученых из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и МФТИ представил новое исследование, посвященное рентгеновским излучениям, наблюдаемым в условиях лабораторных атмосферных разрядов. В своей работе они провели всесторонние измерения рентгеновских излучений в периферийной области атмосферных разрядов, инициированных при напряжениях порядка одного миллиона вольт.

Работа опубликована в Physical Review E. Рентгеновское излучение, возникающее во время высоковольтных разрядов в воздухе, было предметом изучения на протяжении многих лет. Это явление наблюдается как в коротких, так и в длинных разрядах, а также во время молний в атмосфере Земли. Несмотря на значительное количество исследований, механизмы, ответственные за генерацию рентгеновского излучения в условиях атмосферных разрядов, до сих пор остаются неясными. Ранее было установлено, что вспышки рентгеновского излучения регистрируются во время взаимодействия различных плазменных структур в разряде — встречных стримеров или стримерных корон противоположной полярности. Однако конкретные механизмы генерации рентгеновского излучения все еще требуют дальнейшего изучения.

Целью недавнего исследования российских физиков было получение всесторонних данных о пространственных, временных и спектральных характеристиках рентгеновских излучений в периферийной области разряда, инициированного при напряжениях до 1 МВ в открытых воздушных промежутках длиной 55 сантиметров. Ученые стремились установить основные закономерности в возникновении вспышек рентгеновского излучения, регистрируемых в процессе развития разряда, и локализовать пространственные области разряда, ответственные за их генерацию.

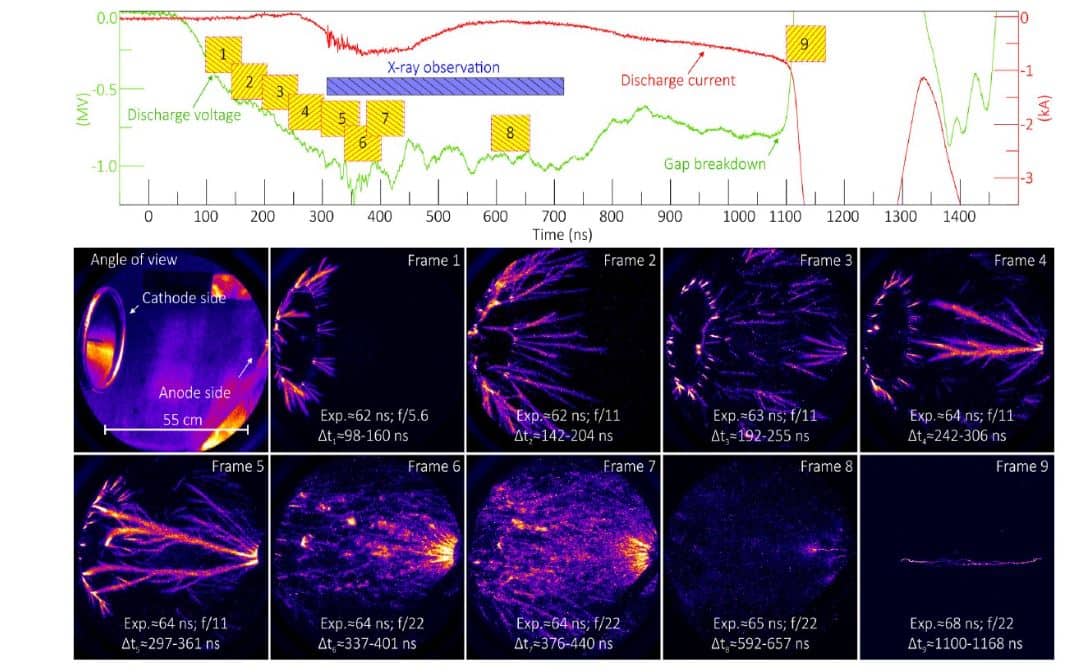

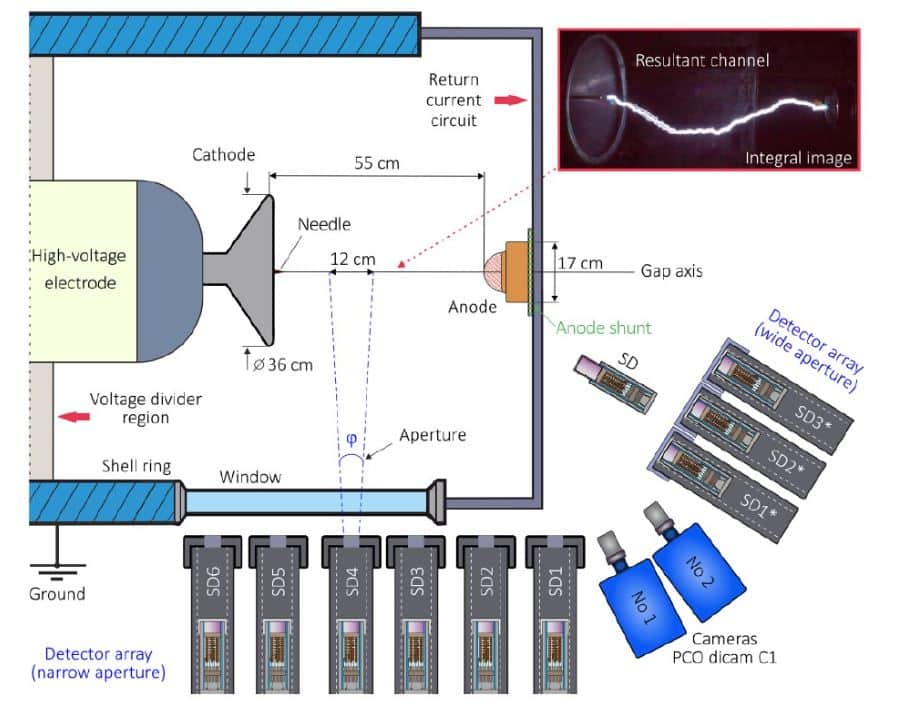

Эксперименты проводились с применением высоковольтных импульсов, которые имели время нарастания около 200 наносекунд и общую продолжительность порядка одной микросекунды. Разрядный промежуток был сконструирован с катодом типа «игла-внутри-конуса» и полусферическим анодом из проволочной сетки. Параметры установки обеспечивали стабильные условия для наблюдения эмиссий рентгеновского излучения.

Для точного измерения напряжения и тока разряда использовались высокочувствительные электрофизические устройства с временным разрешением на уровне нескольких наносекунд. Важным инструментом исследований также являлись шесть сцинтилляционных рентгеновских детекторов SD1-SD6, позволяющих фиксировать вспышки рентгеновского излучения в процессе разряда. Каждый детектор был оснащен пластиковым сцинтиллятором (p-terphenyl+POPOP), соединенным с фотоэлектронным умножителем с высокой чувствительностью и временным разрешением на уровне 3 нс, надежно экранирован от электромагнитных помех и дополнительно помещался внутрь свинцовой трубы толщиной один сантиметр для улучшения точности регистрации рентгеновских излучений.

Для анализа вспышек рентгеновского излучения из конкретных зон разряда на концах свинцовых труб были установлены круглые свинцовые диафрагмы толщиной один сантиметр. Это позволяло каждым детектором охватить независимые круговые области разряда, что способствовало более детальному изучению пространственных характеристик рентгеновского излучения. В некоторых экспериментах использовались детекторы без диафрагм, что расширяло поле зрения и позволяло фиксировать более широкий энергетический спектр излучения.

В ходе экспериментов применялись металлические фильтры поглощения, которые обеспечивали 100-кратное ослабление потока фотонов с различными энергиями. Это позволило исследователям более точно анализировать энергетический спектр рентгеновского излучения и его пространственно-временные характеристики. В дополнение к сборке детекторов SD1-SD6 исследователи задействовали сборку детекторов SD1*, SD2*, SD3* с широкой апертурой, расположенных близко друг к другу. Каждый из детекторов был закрыт индивидуальным металлическим фильтром. Конкретно, использовались фильтры из алюминия толщиной три миллиметра и свинца толщиной семь и 10 миллиметров. Сборка детекторов SD1*-SD3* позволяла определить временной характер генерации фотонов с высокими и низкими энергиями во время одиночной вспышки рентгеновского излучения.

В дополнение к основным сборкам рентгеновских детекторов использовался еще один рентгеновский детектор (SD), обладающий высокой чувствительностью и широкой апертурой. В данном детекторе фотоэлектронный умножитель был соединен с прямоугольным сцинтиллятором. Вся поверхность сцинтиллятора была покрыта алюминиевой фольгой толщиной 10 мкм, защищенной светонепроницаемой бумагой. Детектор не был помещен в свинцовую трубу, в то время как его большая рабочая поверхность позволяла захватывать больше рентгеновских фотонов с различными энергиями в отличии от представленных выше сборок детекторов. Высокочувствительный детектор SD использовался в первую очередь для регистрации самого раннего момента времени, связанного с появлением самых первых вспышек рентгеновского излучения в разряде, и дополнял ключевые сборки детекторов.

В ходе экспериментов удалось показать, что на протяжении всей длины разрядного промежутка преобладает эмиссия фотонов с энергиями от пяти до 17 кэВ. При этом генерация фотонов с энергией в сотни кэВ (но не выше 300 кэВ) характерна для катодной, прикатодной, анодной и околоанодной областей разряда, тогда как примерно в середине разрядного промежутка (вдали от обоих электродов) наблюдаются преимущественно низкоэнергетические фотоны.

«Наше исследование предоставляет новые экспериментальные данные, которые могут помочь в понимании механизмов генерации рентгеновских излучений во время натурных молниевых разрядов в атмосфере Земли», — отметил Ярослав Болотов, ассистент Физтех-кластера академической и научной карьеры МФТИ. — «В частности, нам удалось установить наличие временных задержек между началом эмиссии низкоэнергетических и высокоэнергетических фотонов в одиночных вспышках рентгеновского излучения, что может указывать на сложный коллективный механизм их генерации в условиях развитой плазменной системы».

«Используя наносекундную визуализацию динамики развития плазменных структур разряда удалось показать, что генерация рентгеновского излучения может начинаться практически синхронно вдоль всего разрядного промежутка, через десятки наносекунд после первых актов взаимодействия встречных стримеров, растущих с анода, с катодом.

Самые первые вспышки рентгеновского излучения наблюдаются в стадии развития разряда, когда в промежутке уже сформирована сложная сеть многочисленных плазменных каналов, а предпробойный ток и напряжение разряда составляют порядка 500 А и 1 МВ. Представленные в работе техники и подходы к диагностике излучений могут быть полезными в разработке новых методов молниезащиты и прогнозирования электрических явлений в атмосфере Земли», — рассказал Александр Огинов, кандидат физико-математических наук, исполняющий обязанности руководителя Отдела физики высоких плотностей ФИАН.

«Анализ пространственно-временных характеристик зарегистрированных вспышек рентгеновского излучения показывает, что мы имеем дело с некоторыми локальными источниками данного типа излучения, которые быстро эволюционируют во времени и в пространстве. При этом источник может быть не один, возможно появление множества источников, которые способны практически синхронно возникать в объеме разряда. Чаще всего первый источник появляется вдали от электродов примерно в области середины разрядного промежутка и способен распространяться от области своего возникновения как в сторону анода, так в сторону катода, при чем с колоссальной скоростью, порядка 10^10 см/сек. Результаты исследований качественно меняют современные представления о возможных источниках рентгеновских излучений в лабораторных атмосферных разрядах», — рассказал Егор Паркевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Отдела физики высоких плотностей энергии ФИАН.

Новизна проведенных исследований заключается в получении принципиально новых высокоточных данных о пространственно-временных характеристиках рентгеновских излучений и представлений о закономерностях их генерации в условиях лабораторных атмосферных разрядов. Работа российских ученых открывает перспективы для дальнейших исследований, направленных на изучение механизмов генерации рентгеновских излучений в различных условиях, в частности, во время молниевых разрядов в земной атмосфере, а также на разработку новых методов диагностики излучений сложных плазменных систем в реальном времени. Исследователи планируют продолжить свои эксперименты, чтобы более глубоко понять физику атмосферных разрядов и их факторы воздействия на окружающую среду.

Исследование поддержано Российским научным фондом.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно