Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Физики устроили землетрясение в лаборатории, что приблизило науку к управлению стихией

Ученым из Института динамики геосфер РАН и МФТИ впервые удалось воспроизвести медленное землетрясение с генерацией низкочастотных колебаний в лабораторных условиях. Анализ результатов показал, что по регистрируемым сейсмическим данным можно прогнозировать процессы в разломах земной коры, которые являются гипоцентрами реальных землетрясений.

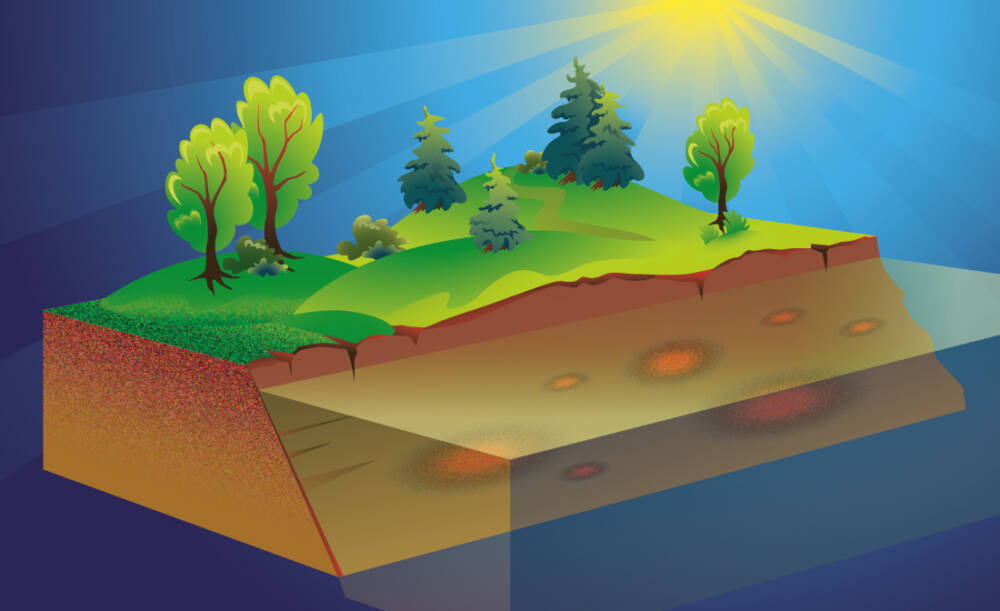

Работа опубликована в журнале Scientific Reports. Наука добавляет промежуточные тона черно-белому восприятию окружающего мира человеком. В случае с землетрясениями раньше считалось, что существует две крайности: либо земная кора покоится, либо происходит землетрясение, которое невозможно не заметить. На самом же деле все сложнее. Землетрясение является следствием сдвига друг относительно друга блоков земной коры вдоль тектонического разлома.

Кроме обычных землетрясений, существуют «медленные», при которых происходят настолько слабые колебания земной коры, что зачастую люди не ощущают их вовсе, хотя энергия в ходе такого события может выделиться такая же, как при обычном землетрясении. Такие события возможно зафиксировать только инструментально. Поэтому ученым необходимо понять, что определяет формирование разных типов землетрясений и существуют ли общие закономерности между этими процессами.

«Потенциальная задача — научиться трансформировать обычное землетрясение в медленное. Сделать так, чтобы энергия выделялась, а разрушений за счет упругих колебаний не происходило. Но на сегодняшний день еще нет глубокого понимания механики и природы разных типов скольжений блоков земной коры вдоль разлома, приводящих к разным видам землетрясений. Мы пытаемся разобраться в этой механике. И в настоящий момент мы уже научились воспроизводить в лаборатории аналоги этих событий: медленные и быстрые землетрясения», — комментирует соавтор работы Алексей Остапчук, старший научный сотрудник Института динамики геосфер РАН, доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики геосистем МФТИ.

Но в природе нельзя опуститься на глубину гипоцентра землетрясения и посмотреть, какой там материал, измерить напряжения. Единственный способ получить хоть какую-то информацию о текущих процессах на глубине — это анализ сейсмических колебаний, идущих из зоны разлома, либо колебаний, которые проходят сквозь разломную зону и могут нести информацию о ее состоянии. Авторы работы исследовали акустические колебания, которые возникают при зарождении лабораторных землетрясений, чтобы «прочитать» историю механических движений в зоне разлома и предсказать момент начала землетрясения.

«Мы использовали при моделировании тектонического разлома гранитные блоки, пространство между которыми заполняем гранулированными материалами (песком, глиной, гранитной крошкой) с разными характеристиками (размером частиц, влажностью). В реальном разломе такая же раздробленная среда, только масштаб гораздо больше.

При разных землетрясениях излучаются свои характерные волновые формы: при быстрых (“обычных”) землетрясениях мы видим импульс с резким внезапным началом, а при медленных событиях колебания нарастают постепенно, их начало сложно определить, поэтому в лабораторных условиях раньше их не обнаруживали. Мы же в этой работе показали, что важно смотреть наряду с амплитудой и энергией на волновую форму импульса и что медленные и быстрые типы землетрясений можно наблюдать в лабораторных экспериментах», — поясняет Алексей Остапчук.

Обработав огромный объем сейсмоакустических данных, авторы выделили два принципиальных класса импульсов. Оказалось, что по форме акустических импульсов действительно можно судить о том, что происходит с разломом, причем быстрые и медленные микрособытия отвечают за разные структурные зоны в этом разломе. Быстрые микрособытия — за разрушение силового каркаса и эволюцию напряженной структуры. Медленные же связаны с подвижностью отдельных разгруженных элементов разломной зоны. Таким образом, выявленные закономерности позволяют предположить, что скорое землетрясение можно предсказать по анализу сейсмоакустических данных.

Следующим шагом, приближающим возможность трансформирования быстрых землетрясений в медленные, должно стать изучение техногенно-тектонических землетрясений, которые непосредственно связаны с инженерной деятельностью человека, а именно, добычей минерального сырья. Такие события происходят на глубинах, где непосредственно происходит разработка месторождений. Зная структурные особенности разломов и блоков на месторождении за счет механических действий, можно будет прогнозируемо изменить режим скольжения, что позволит отработать методы преобразования быстрого землетрясения в медленное.

Существуют два разных подхода. Первый подход — за счет внешнего взрывного воздействия попытаться снизить интенсивность землетрясения, то есть разменять одно большое землетрясение на множество мелких. Но этот путь зачастую не дает никакого выигрыша в безопасности для людей. Второй способ — это инжекция специальных жидкостей или флюидов в разломную зону. Тогда в зависимости от свойств флюида хрупкое разрушение переходит в механизмы вязкопластичной деформации.

«Мы в своих лабораторных экспериментах начинаем понимать, какую жидкость надо инжектировать в разлом, какие свойства этой жидкости должны быть и какой характерный размер зоны воздействия должен быть. Следующий шаг — выявление особенностей структуры разломов на основе сейсмоакустических данных и, тем самым, определение зоны воздействия. Это будет новый этап нашего понимания природы землетрясений», — заключает Алексей Остапчук. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.

Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.

Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно