Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Алмазная оболочка делает фуллерит рекордсменом по твердости

Физики смоделировали структуру нового материала на основе фуллерита и алмаза с помощью которой показали, как материал приобретает сверхвысокую механическую жёсткость.

Физики смоделировали структуру нового материала на основе фуллерита и алмаза с помощью которой показали, как материал приобретает сверхвысокую механическую жёсткость. Это открытие позволяет оценить потенциальные условия для получения ультратвёрдых материалов. Результаты опубликованы в журнале Carbon.

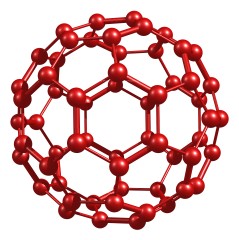

Фуллерит — это молекулярный кристалл, в узлах решётки которого находятся молекулы фуллерена. Фуллереном называют молекулярную форму углерода атомы в которой образуют сферу наподобие футбольного мяча. Её открыли более тридцати лет назад Крото, Смолли и Кёрл, за что в 1996 году получили Нобелевскую премию по химии. Углеродные сферы в составе фуллерита могут быть по-разному упакованы, и твёрдость материала очень сильно зависит от того, как именно фуллерены связаны между собой. Группе учёных из ФГБНУ ТИСНУМ, МФТИ, Сколтеха и МИСиС под руководством профессора, доктора физико-математических наук Леонида Чернозатонского из Института биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН и доктора физико-математических наук Павла Сорокина, ведущего научного сотрудника лаборатории «Неорганические наноматериалы» МИСиС, преподавателя МФТИ, удалось объяснить, почему фуллерит становится ультратвёрдым материалом.

Александр Квашнин, к.ф.-м.н., автор работы: «Я работал в Технологическом институте сверхтвёрдых и новых углеродных материалов, когда начала обсуждаться идея данной работы. Там в 1998 году впервые группой учёных под руководством Владимира Давыдовича Бланка был получен новый материал на основе фуллеренов — ультратвёрдый фуллерит или “тиснумит”. Этот материал мог царапать алмаз, то есть по сути был твёрже, чем алмаз».

Полученное вещество не было монокристаллическим, оно состояло из аморфного углерода и полимеризованных молекул С60. При этом не до конца было понятно с чем связаны такие уникальные механические свойства материала. Известно, что молекула фуллерена обладает исключительной механической жёсткостью. А кристалл фуллерита, состоящий из этих молекул, при нормальных условиях — достаточно мягкий материал, но под давлением (3D-полимеризация) становится твёрже алмаза. Вот уже более 20 лет этот материал исследуют, но до сих пор была неизвестна причина того, почему материал получается ультратвёрдым.

Существует ряд моделей того, как фуллерены могут полимеризоваться в фуллерит. Спектр рентгеновской дифракции одной из моделей предложенной Леонидом Чернозатонским очень хорошо сочетался с экспериментом. Структура должна была обладать исключительной твёрдостью, а также большим объёмным модулем упругости (характеристика способности вещества сопротивляться всестороннему сжатию), больше чем у алмаза, в несколько раз. Однако оказалось что в релаксированном состоянии она не имеет этих уникальных свойств.

Александр Квашнин: «Мы взяли за основу эту модель и экспериментально известный факт — если порошок фуллерена сдавливать большим давлением свыше 10 ГПа и нагревать до температуры свыше 1800 К, образуется поликристаллический алмаз. Идея была в том, чтобы скомбинировать эти два факта. С одной стороны — сверхтвёрдый материал из фуллерита, а с другой — под давлением сжатые фуллерены переходят в поликристаллический алмаз».

Учёные предположили, что при сжатии часть фуллерита перешла в алмазоподобный углерод, а часть сохранила свою структуру, но при этом оказалась в сжатом состоянии. В разработанной модели структура, взятая за основу, в сжатом состоянии была помещена внутрь монокристаллического алмаза, после чего были изучены её свойства. Суть идеи в том, что сжатый фуллерит внутри алмаза имеющий повышенную механическую жёсткость, удерживается алмазной оболочкой, что приводит к повышенным механическим характеристикам уже всей структуры. В ходе работы выяснилось, что с увеличением размера фуллеритового кластера и при сохранении размеров алмазной оболочки спектр рентгеновской дифракции материала становился ближе к экспериментальному, при этом его механические характеристики значительно превосходили характеристики алмаза. Из сравнения спектров было предположено, что, скорее всего, в эксперименте получилась аморфная углеродная среда, в которой находился сжатый фуллерит.

Павел Сорокин, д.ф.-м.н., автор работы: «Мы надеемся, что наша работа приблизила нас к разрешению загадки ультратвёрдого углерода. Разработанная модель поможет понять природу его уникальных свойств, помочь направленно синтезировать новые ультратвёрдые углеродные материалы, и, надеюсь, будет способствовать дальнейшему развитию этой перспективной области науки».

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии