Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Нейросеть различила шесть классов снежинок

Швейцарские ученые разработали компьютерный алгоритм, который способен автоматически распознавать шесть классов твердых атмосферных осадков с точностью до 95 процентов.

Понимание микрофизики гидрометеоров важно для оценки атмосферных осадков, в частности их количества. Сейчас такая оценка проводится путем дистанционного зондирования Земли, например с помощью космических спутников, и математического моделирования — численного прогноза погоды (NWP). При этом точность методов зависит от полноты данных о микроструктуре дождевых капель или снежинок — морфологии, размера, массы, агрегатного состояния, — их сбором занимаются поляриметрические метеорадары или бортовые датчики самолетов. Однако существующие системы, как правило, не позволяют быстро типизировать гидрометеоры и являются дорогими в обслуживании.

Более перспективными для анализа метеоданных считаются технологии на основе метода главных компонент (PCA) и искусственных нейросетей. Так, согласно прошлым работам, подобные алгоритмы могут автоматически классифицировать облака с точностью свыше 80 процентов. Получить высококачественные изображения гидрометеоров, в свою очередь, позволяют мультиракурсные камеры для съемки снежинок (Multi-Angle Snowflake Camera, MASC). Эти системы оснащены тремя камерами, расположенными под углом 36 градусов, с разрешением 33 микрометра на пиксель. В ходе съемки MASC делает монохромные стереографические снимки объектов размером 100–100 000 микрометров.

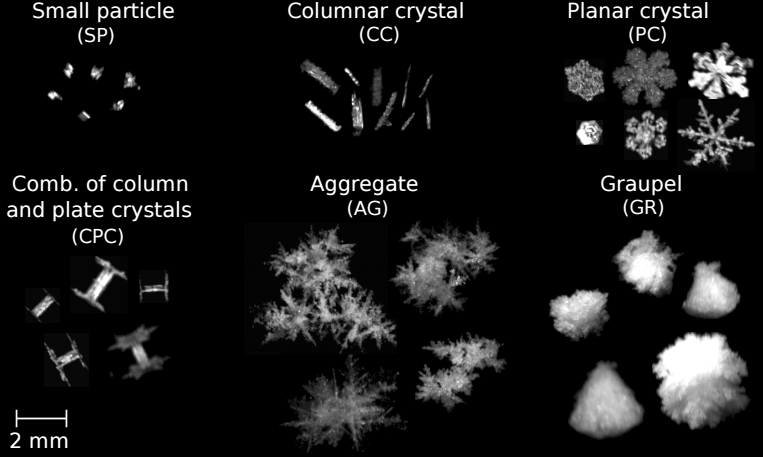

В новой статье исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны и Федерального ведомства по метеорологии и климатологии (MeteoSwiss) описали технологию автоматизации анализа изображений, сделанных с помощью MASC. На первом этапе авторы собрали более двух миллионов снимков снежинок в Альпах и на базе французской научной антарктической станции Дюмон Д’Юрвиль в 2600 километрах от Южного полюса. Затем в полуавтоматическом режиме они оценили текстуру, морфологию и форму гидрометеоров, выявив закономерности: в частности, прямоугольные узоры были характерны для столбчатых кристаллов, тогда как у плоских они имели гексагональную форму, а у крупы — коническую.

Поскольку снимки были сделаны наземными камерами и включали в себя не все возможные образцы, ученые упростили десятиклассовую типизацию метеорологов Чожи Магоно (Chōji Magono) и Чунг Ву-Ли (Chung Woo Lee), известную с 1966 года. В результате они получили шесть классов снежинок: малые частицы (SP), столбчатые кристаллы (CC), планарные кристаллы (PC), сочетающие столбчатые и планарные кристаллы (CPC), агрегаты (AG) и крупы (GR). После этого группа создала алгоритм, который обучала методом мультиноминальной логистической регрессии (MLR) на 3712 снимках. Последующие испытания показали, что алгоритм хорошо справляется с распознаванием 94,7 процента снежинок, в том числе подтаявших.

По словам авторов, показатель можно увеличить за счет тренировки нейросети на большем количестве данных. Примечательно, что частота выпадения разных классов гидрометеоров оказалась связана с регионом: около половины (49 процентов) снежинок в Альпах исследователи отнесли к агрегатам, меньше — к малым частицам и крупе. В Антарктиде, согласно классификации, преобладают малые частицы (54 процента) и наблюдается меньше агрегатов и крупы. Также любопытно, что «звездные дендриты», часто ассоциирующиеся с «идеальными» снежинками, встречались одинаково редко: для Антарктиды и Альп этот показатель составил пять и десять процентов соответственно.

Статья опубликована в журнале Atmospheric Measurement Techniques.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

На квантовом уровне атомы в молекулах не находятся на одном месте всегда. Ученые смогли отследить их сдвиг и показать, как динамически меняется пространственная конфигурация муравьиной кислоты.

Группа японских биологов обнаружила новый механизм развития запоров, основанный на взаимодействии двух видов обычных кишечных бактерий. Микробы Akkermansia muciniphila и Bacteroides thetaiotaomicron при совместном проживании в кишечнике разрушают слой муцина — защитной слизи толстой кишки. Это лишает кишечник естественной смазки и приводит к быстрому всасыванию воды, обезвоживанию и застреванию каловых масс.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии