Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

ЭЭГ превратили в музыкальный инструмент

Американские ученые разработали энцефалофон — систему для исполнения музыки с помощью электрической активности мозга.

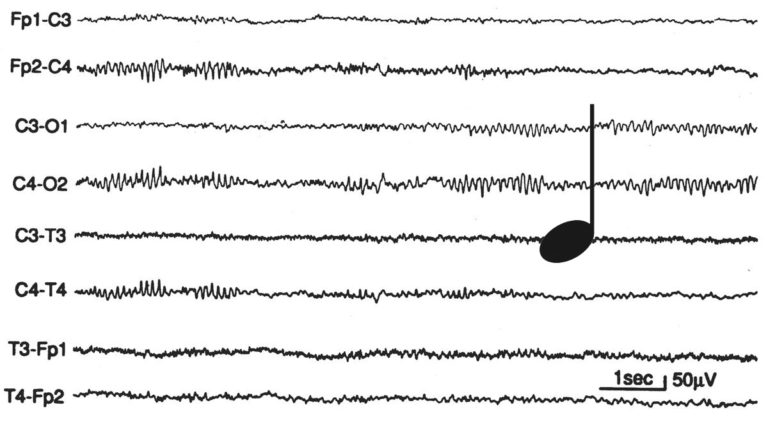

Обычно электроэнцефалография (ЭЭГ) используется для оценки функционального состояния подкорковых и корковых структур мозга, например при эпилепсии. По сравнению с более современными техниками томографии, она обладает повышенной чувствительностью, позволяя отслеживать изменения в миллисекундном временном разрешении. Однако помимо основного назначения, уже вскоре после открытия (в начале XX века), ученые стремились применить метод к иным областям, в частности превратить электрическую активность в визуальные образы и звук. Так, затылочный доминантный (альфа-) ритм (PDR) использовался для оформления спектаклей в режиме реального времени и управления партией ударных инструментов.

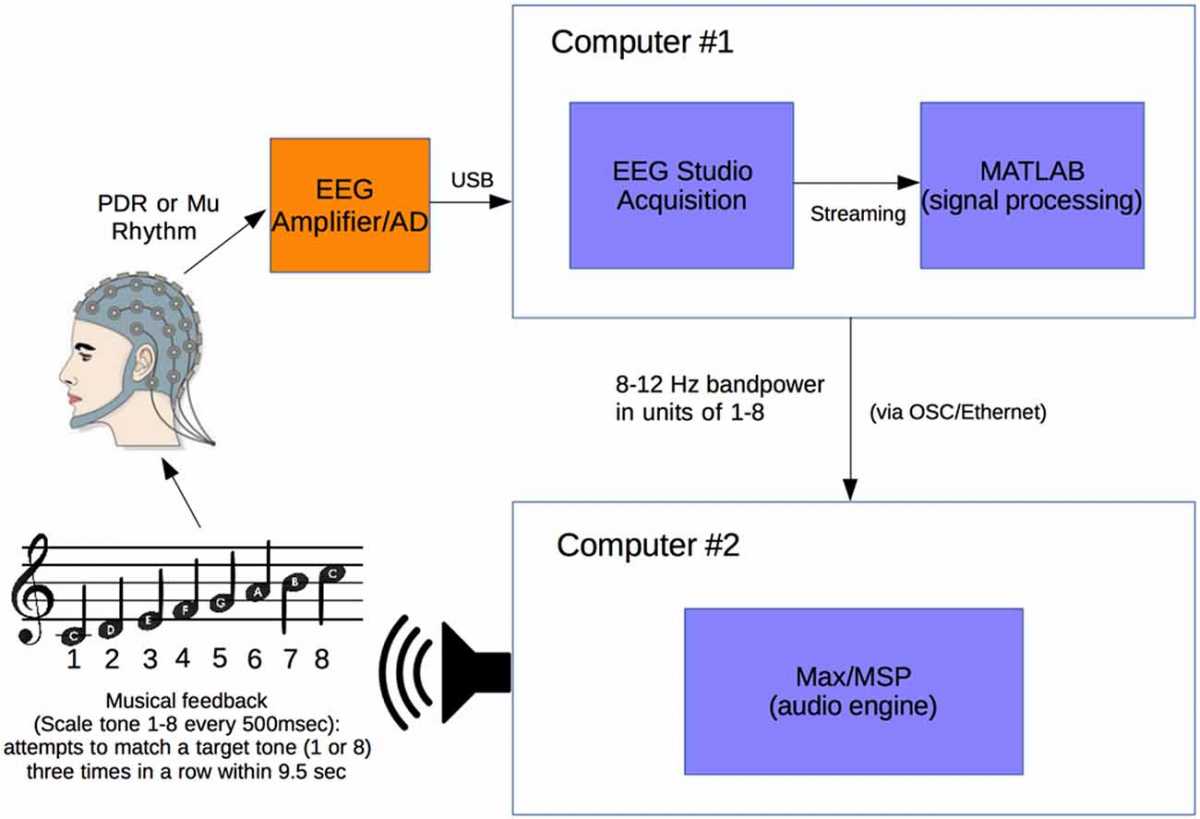

Несмотря на развитие нейроинтерфейсов и успешное приложение ЭЭГ, в том числе, к манипуляции курсором компьютерной мыши, адаптировать ее к исполнению музыки в неподвижном состоянии не удавалось. В новой работе специалисты из Шведского института нейронаук и других учреждений описали такую систему. Как и прототипы прошлых лет, она основана на технологии биологической обратной связи. На голову человеку надевается шапочка с электродами, которая подключена к 19-канальному энцефалографу с усилитилем. Прибор по USB подает сигналы в первый компьютер, в зависимости от частоты и амплитуды кодирующий их в значения от одного до восьми. Затем на второй машине последние преобразуются в ноты.

Авторы привлекли к испытаниям 15 здоровых человек. В качестве источника активности мозга выступали альфа- (сопровождает расслабленное бодрствование) и мю-ритмы (характерен для полного физического покоя). После преобразования сигналов участники слышали звук фортепиано определенной высоты и учились управлять мелодией за счет интуитивной модуляции состояния. Сами тесты предварял пятиминутный период калибровки системы. В это время добровольцы должны были закрывать и открывать глаза, изменяя (усиливая или ослабляя соответственно) тем самым PDR. Это позволяло определить индивидуальный диапазон его колебаний. Звук синтезировался с задержкой в 20 миллисекунд.

Затем испытуемых просили воспроизвести посредством активности мозга ноты до и ре четвертой и пятой октав. Поскольку последние разделяли максимальный и минимальный интервалы, это упрощало выявление субъективных различий. При трехкратной генерации целевого звука программа синтезировала соответствующий мажорный аккорд и показывала новый стимул, в случае неудачи — тритон, неприятный на слух. Согласно тестам, средняя точность исполнения в группе, которая задействовала альфа-ритм, составила 67,1 процента. На освоение технологии им потребовалось примерно 38 попыток. В группе с мю-ритмом показатели достигали 57,1 процента и около 35 повторений.

По мнению авторов, после усовершенствования новая система может использоваться в искусстве и науке, включая разработку нейроинтерфейсов. Отличительной особенностью метода служит опора на мю-ритм — потенциально это позволяет применять его и полностью парализованным пациентам.

Статья опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

Ранее ученые представили нейроинтерфейсы для взаимодействия с «запертыми» людьми и ошибающимися роботами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Исследователи просканировали непрозрачные куски янтаря из личного архива немецкого поэта и обнаружили внутри идеально сохранившееся насекомое. Это заставило переписать классификацию древних видов.

Ученые МФТИ с коллегами сравнили возможности классической магнитной силовой микроскопии (МСМ) и разработанного ими ранее нового метода для изучения дефектов в сверхпроводящих пленках. Оказалось, что в ходе сканирования поверхности с помощью квантового вихря, «ухватившегося» за магнитный зонд, можно визуализировать несовершенства структуры в толще материала, получив разрешение на порядок выше возможностей МСМ. Способность метода находить неразличимые для поверхностных методов скрытые дефекты задает новые стандарты в контроле качества сверхпроводников и сверхпроводящих приборов.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии