Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В ЮФУ нашли новый подход к определению больших и малых пространств Лебега

Применение теории экстраполяции в определении больших и малых пространств Лебега открывает перспективы для новых направлений в математике. Ученые ЮФУ ожидают, что их исследование станет отправной точкой для развития новых теорий и методов в этой области, что поможет решать сложные проблемы с высокой точностью и эффективностью.

В математике, при решении реальных задач и построении математических моделей, функции играют ключевую роль. Известные нам со времен школы, они представляют собой не только абстрактные концепции, но и основу для описания физических процессов и явлений. Так, сегодня ученые используют в своих исследованиях совокупность таких функций, объединенных по некоторому признаку, которые в математике называют классами или пространствами функций. Для чего же это нужно? Функции могут описывать как начальные (исходные) условия, например температуру, скорость или положение объекта в начальный момент, так и само решение задачи, характеризующее конкретный физический процесс в зависимости от времени или от других параметров.

В обычной жизни мы привыкли работать с обычными числами, например, средней температурой или максимальной. Однако, иногда нам нужно уметь измерять глобальные характеристики объектов (функций), которые могут варьироваться по разным параметрам, например, по времени или по местоположению. Пространства Лебега как раз предоставляют инструменты для работы с такими сложными функциями: вместо того, чтобы просто смотреть на значения функции в конкретных точках, мы можем анализировать их в целом, учитывая их распределение, вариации и другие характеристики. Это особенно важно, например, при анализе физических процессов, которые описываются не в каждый момент времени, а некоторыми глобальными данными.

Интересно, что все функции, которые мы строили на графиках в школе, существуют в так называемом банаховом пространстве – нормированном векторном пространстве, полностью определенном нормой. В зависимости от области применения существуют разные подходы к тому, какие законы геометрии работают в этом пространстве: эвклидова геометрия, геометрия Лобачевского и так далее. При этом все функции, у которых интегрируется степень, существуют в Лебеговом пространстве. Однако работа с функциями в этом пространстве может быть сложной из-за его особых математических законов, поэтому математики давно пытаются упростить расчеты в нем.

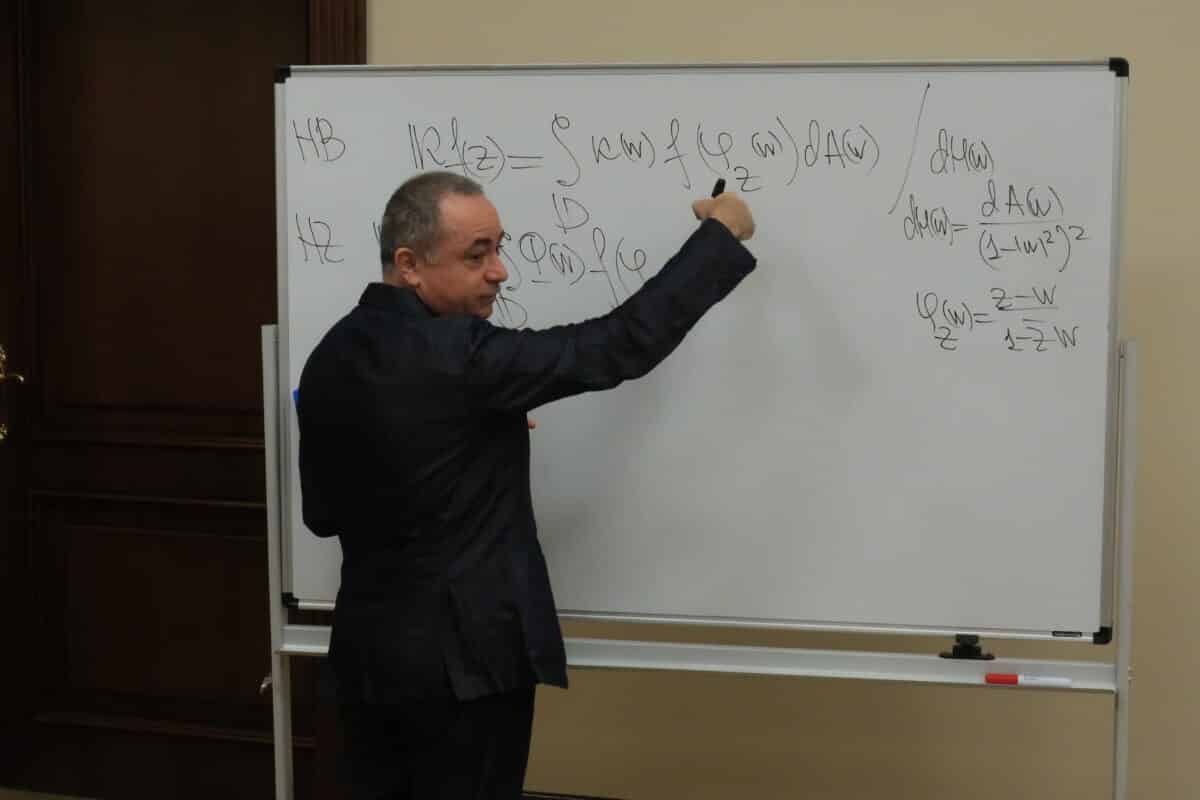

В Южном федеральном университете над этой проблемой работает директор Регионального научно-образовательного центра ЮФУ Алексей Карапетянц. «В процессе построения математической модели зачастую приходят к интегральным уравнениям, в которых фигурируют эти самые функции. Но также часто оказывается, что геометрия исходного объекта не очень хороша для последующих приближенных вычислений, ввиду чего прибегают к искажению исходного пространства — замене координат.

При этом изучаемые объекты (области интегрирования) преобразуют в более подходящие для применения численных методов. Но это искажение пространства влечет за собой появление некоторого множителя в интеграле, отвечающего за это искажение, после чего вся подынтегральная конструкция может перестать быть интегрируемой из-за появления дополнительной особенности», – рассказал Алексей Карапетянц.

Ученый также отметил, что выходом было бы расширить исходное пространство функций так, чтобы после добавления этой особенности полученный объект продолжал бы оставаться в исходном классе функций, то есть быть интегрируемым. С другой стороны, расширение означает загрубление последующего результата, поэтому нужно обеспечить такое расширение, которое бы было больше исходного, но одновременно это расширение было бы практически «неуловимым».

Здесь в работу вступает так называемый «инфинитезимальный анализ», или анализ «бесконечно малых», некоторая философия математики, которая привычна для математиков уже много столетий, но в современном мире трактуется как что-то новое в приложениях и смежных областях наук.

Собственно, таким образом и появилось понятие «больших» пространств Лебега, которые больше самих классических пространств Лебега, но эта разница неуловима, если пытаться ее «измерить». Эти пространства функций возникли в работах Карло Сбордоне (Италия) и Тадеуша Иванеца (США/Польша) в начале 1990 годов. Однако предпосылки были получены в более ранних работах Николая Карапетянца и Бориса Рубина (РГУ, ныне-ЮФУ).

В новой работе, результаты которой опубликованы в журнале Mathematical Methods in the Applied Sciences, Алексей Карапетянц в соавторстве с математиком из Ярославля, партнером Математического Центра ЮФУ- Евгением Бережным, предлагает новую модель построения Больших пространств Лебега путем экстраполяции – хорошо знакомой математической операции.

«Наша работа является расширением уже классической теории на некоторые предельные показатели. Мы использовали новый в данном контексте метод, основанный на теории экстраполяции, то есть, когда математически «прогнозируются» свойства нового объекта на основе некоторого предельного перехода (экстраполирования). Данный подход позволяет проводить исследование в существенно более общей постановке, то есть обеспечивает унифицированную модель для широкого класс объектов», – объяснил ученый.

Ожидается, что это исследование откроет новые горизонты в теории больших и малых пространств Лебега, предоставляя математикам новые инструменты для анализа и решения сложных задач в различных областях науки и техники.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно