Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Пермском Политехе повысили прочность сплава для ракет и медицинских имплантатов

Из титановых сплавов сегодня создают элементы самолетов и ракет, их используют в судостроении, применяют в составе зубных имплантатов и протезов. Ученые Пермского Политеха нашли способ повысить прочность и износостойкость изделий. Слой, нанесенный на поверхность материала с помощью ионно-плазменного азотирования, позволил укрепить его в 2,5 раза.

Результаты работы исследователи опубликовали в журнале «Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов» (в печати) и в сборнике материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Химия. Экология. Урбанистика». Разработку реализовали совместно с компанией «Ионные технологии».

«Титан отличается высокой стойкостью к коррозии, жаропрочностью и малым весом. Но, помимо полезных свойств, у этого материала есть и недостатки: он не обладает высокой прочностью и быстро изнашивается, подвержен налипанию и трению. Чтобы деталь не пришлось заменять, титановые сплавы делают прочнее с помощью различных способов: термической, химико-термической и электромагнитной обработки», – рассказывает аспирант кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» Пермского Политеха Ирина Соколова.

В разработке также принял участие аспирант кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» Андрей Князев. Исследователи улучшили характеристики одного из титановых сплавов, который широко применяется для изготовления деталей и конструкций, работающих при температурах от –70 до 500 градусов Цельсия. Для этого они использовали современный метод ионно-плазменного азотирования. При обработке структура поверхности материала изменяется: на ней образуется слой, который повышает твердость и износостойкость металла, не влияя на форму изделия.

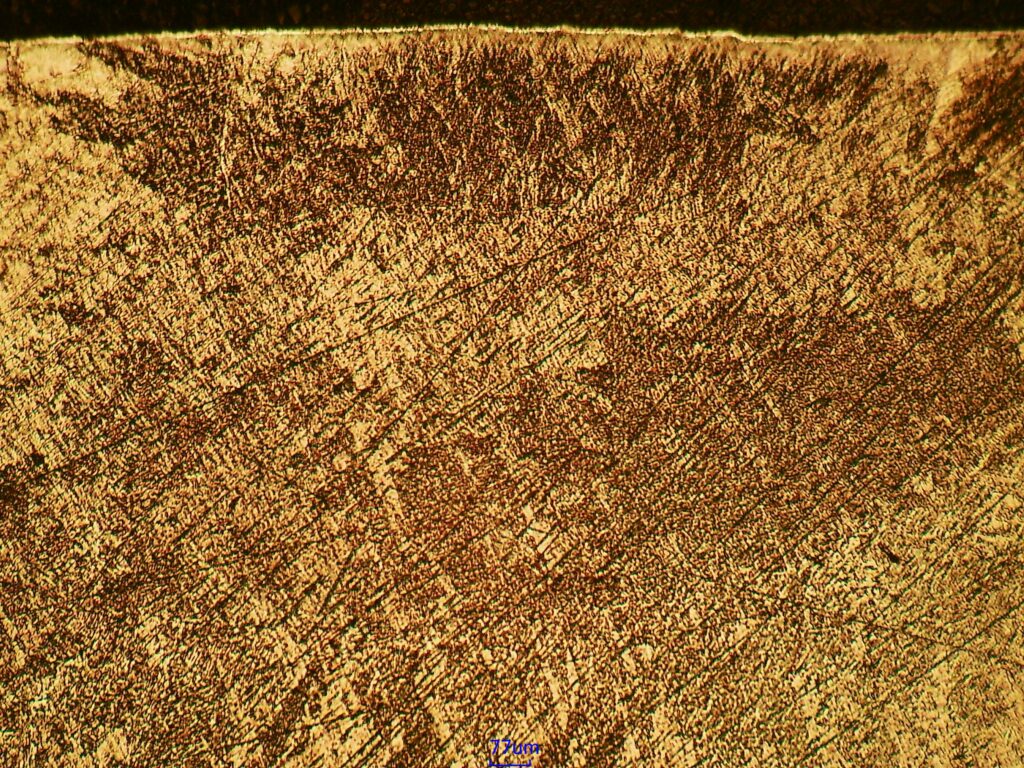

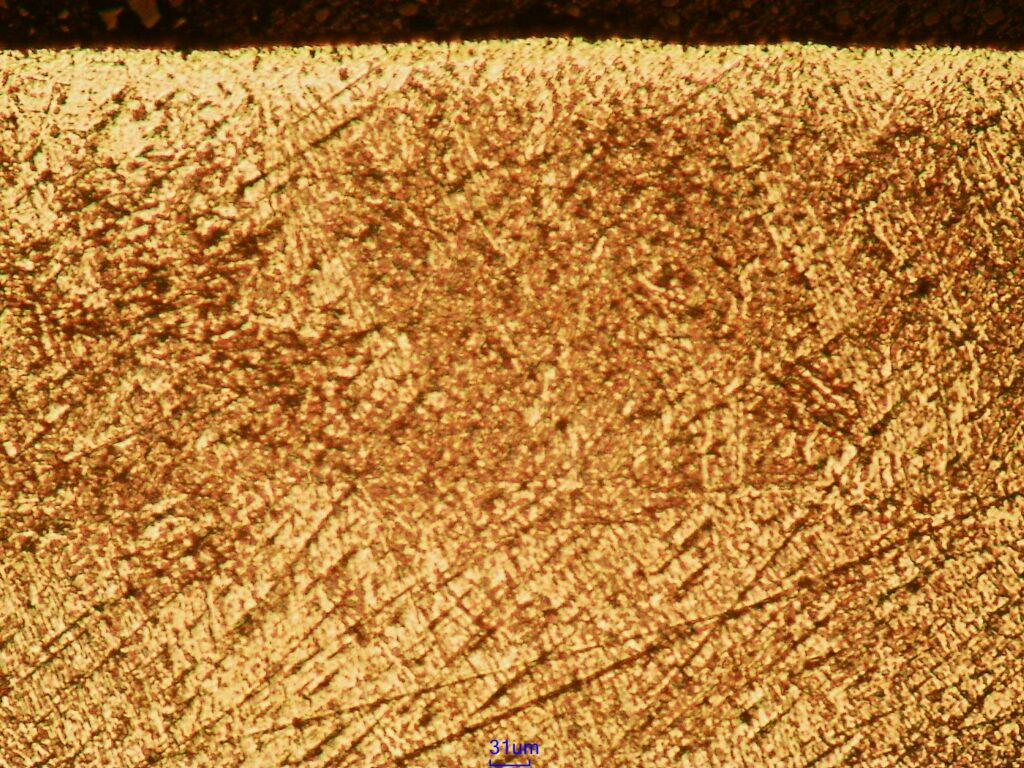

«В процессе обработки ионы азота ускоряются за счет электрического поля и бомбардируют поверхность металла. Азот активно «внедряется» в кристаллическую решетку сплава на глубину 45 мкм – тоньше человеческого волоса. После обработки мы исследовали микроструктуру и твердость поверхности металла.

При увеличении на ней можно увидеть тонкую нитридную зону толщиной 2–3 мкм. Исследование показало, что обработка позволила повысить прочность материала в 2,5 раза», – поясняет научный руководитель исследовательницы, профессор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» Пермского Политеха, ведущий научный сотрудник Научного центра порошкового материаловедения, доктор технических наук, доцент Светлана Порозова.

По словам ученых, процесс азотирования известен давно, но оборудование и технология постоянно совершенствуются. Ионно-плазменное азотирование относится к наиболее современным методам и обеспечивает экологически чистый и безвредный процесс.

Сейчас в России наблюдается высокий спрос на увеличение срока службы деталей, поясняют исследователи. Разработка позволит улучшить качество деталей и повысить их конкурентоспособность, в том числе на зарубежном рынке. Внедрить технологию в производство можно довольно быстро, за 3–5 месяцев. Обработку применяют на конечной стадии изготовления деталей, поэтому технологические процессы не нужно менять.

Установку и технологию ученых Пермского Политеха уже внедрили на одном из промышленных предприятий. Сейчас разработчики проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для других компаний. Кроме того, в 2020 году разработчики победили в акселераторе Челябинского трубопрокатного завода, который входит в десятку крупнейших отечественных производителей трубной продукции. Проект пермских ученых включили в число лучших среди более чем 300 российских и зарубежных команд.

Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.

В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.

Ученые НИУ ВШЭ выявили молекулярный механизм агрессивного течения рака молочной железы. Оказалось, что источником сигналов, поддерживающих рост опухоли, служит не она сама, а ее микроокружение. Исследователи также показали, что снижение уровня белка IGFBP6 в микроокружении опухоли приводит к накоплению макрофагов — иммунных клеток, связанных с повышенным риском рецидива. Эти данные уже сейчас позволяют точнее оценивать риски у пациенток, а в перспективе — разрабатывать препараты, направленные на клетки микроокружения опухоли.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно