Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В НИУ ВШЭ узнали, как трансспинальная стимуляция влияет на движения человека

Команда Центра нейроэкономики и когнитивных исследований протестировала более 80 человек, чтобы выяснить, как трансспинальная стимуляция постоянным током влияет на координацию движений. В то время как при силе тока 1,5 мА моторный ответ мышцы возрастал, дальнейшее увеличение силы тока до 2,5 мА не вызывало усиления эффекта. Полученные в результате исследования данные помогут в разработке более оптимальных протоколов абилитации и реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательной системы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Genes and cells. Ученых по всему миру интересует возможность улучшить работу мозга: повлиять на процессы, связанные с вниманием, памятью и другими когнитивными функциями. Также перспективными представляются методики коррекции двигательных навыков человека, например для достижения лучших спортивных результатов или восстановления после травм.

Для этих задач можно использовать многообещающий метод неинвазивной (без хирургического вмешательства) электрической стимуляции головного мозга. Наиболее простая версия такой стимуляции — транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС). ТЭС активно исследуют, однако данные об ее эффективности неоднозначны, что не дает возможности широко использовать эту технологию. Так происходит потому, что точно неизвестно, где лучше располагать электроды для стимуляции (монтаж электродов), какой ток через них пропускать (постоянный, переменный, импульсный) и с какой интенсивностью (протокол стимуляции).

Сейчас ученым известно, какие монтажи и протоколы лучше применять для коррекции когнитивных функций: внимания, памяти, речи и так далее. При этом до сих пор нет единого понимания, как корректировать с помощью ТЭС моторную функцию. Исследователи считают, что для коррекции можно стимулировать не только головной, но и спинной мозг, так как моторная система, в отличие от других, локализуется не только на уровне головного мозга.

Мотонейроны спинного мозга контролируют активность мышц, поэтому трансспинальная стимуляция спинного мозга (ТССМ) может повлиять на чувствительную часть двигательной системы и скорректировать двигательные навыки человека. Это может помочь при восстановлении людей с болезнями опорно-двигательной системы, в том числе с такими тяжелыми заболеваниями, как артрогрипоз и акушерский парез Дюшена — Эрба.

Изучение влияния электрических стимуляций на спинной мозг осложнено тем, что большинство исследований сконцентрировано на восстановлении у людей хождения, потому что наиболее распространенное последствие поражения спинного мозга — нарушение локомоции. Ученых НИУ ВШЭ заинтересовало в первую очередь влияние трансспинальной стимуляции на произвольные движения рук. Такие движения выполняются сознательно и требуют высокой координации мышц, например когда человек поднимает руку, чтобы задать вопрос, пишет на бумаге или играет на музыкальном инструменте. При заболеваниях опорно-двигательной системы выполнение таких действий осложнено или невозможно. Одной из причин таких моторных дисфункций может быть нарушение функций кортико-спинальной системы, регулирующей движения и связывающей кору головного мозга со спинным мозгом.

Существует ряд исследований, в которых ученые разрабатывают и тестируют протоколы влияния на опорно-двигательную систему с использованием электрической стимуляции. Эффективность ТССМ зависит от многих факторов: полярность тока (анодная и катодная), положение электродов и силы тока. При этом ее интенсивность и продолжительность варьируется от 1,5 до 5,0 мА в течение 10–30 минут. Чтобы повлиять на движения человека посредством трансспинальной стимуляции, команда Центра нейроэкономики и когнитивных исследований разработала протоколы ТССМ и новый способ расположения электродов.

Ученые проверили, может ли усиление интенсивности стимуляции способствовать увеличению ожидаемых эффектов функции проводимости и, как следствие, амплитуды движения. Для эксперимента использовался ток небольшой силы — 1,5 мА и 2,5 мА, анодный электрод устанавливали на уровне шейного утолщения спинного мозга, а катодный — на ключицу. Исследование состояло из четырех этапов, в нем участвовал 81 здоровый испытуемый.

На первом этапе исследователи искали «горячую точку» — участок, где происходит наибольший ответ мышцы на транскраниальную магнитную стимуляцию моторной коры в головном мозге. Затем ученые записывали вызванные моторные ответы — реакцию мышцы на активацию центральных моторных проводящих путей. На третьем этапе в течение 11 минут проводилась трансспинальная стимуляция постоянным током, после чего повторно записывались моторные вызванные потенциалы — сразу после стимуляции и с интервалом в 15 минут.

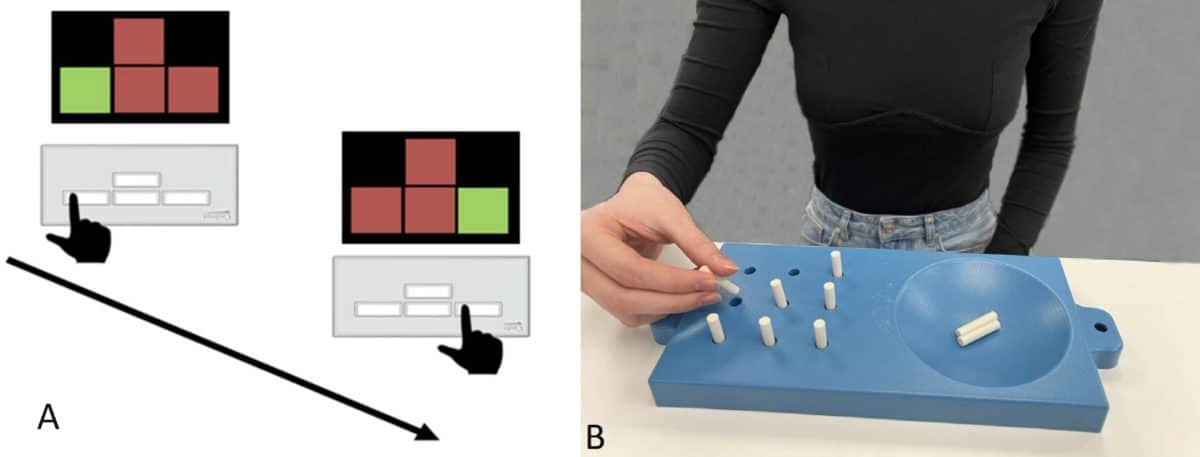

Участников исследования поделили на три группы. Для первой группы использовали стимуляцию с силой тока 1,5 мА, для второй — 2,5 мА, для третьей — плацебо-стимуляцию без воздействия током. Во время стимуляции испытуемые прошли два моторных теста. Первый — на ловкость пальцев кисти руки, когда нужно было как можно быстрее поместить девять колышков в отверстия. Во втором тесте испытуемые нажимали на подсвечиваемую клавишу на экране, и с каждым разом время, отведенное на нажатие, уменьшалось. На следующий день двигательные тесты также повторялись без стимуляции.

Результаты показали, что стимуляция влияет на возбудимость кортико-спинальной системы при токе 1,5 мА. Сразу после стимуляции амплитуда моторного ответа снижалась, но через 15 минут после стимуляции увеличивалась снова. Увеличение интенсивности стимуляции до 2,5 мА влияния не оказывало. Это согласуется с исследованиями, в которых увеличение силы тока также не приводило к улучшению результатов.

Интересно, что стимуляция и при более, и при менее высокой интенсивности тока не влияла на улучшение двигательных навыков, так как эффективность выполнения испытуемыми моторных тестов не изменялась.

«Моторные тесты оказались недостаточно чувствительными в случае здоровых испытуемых, однако их двигательная система изначально работает довольно эффективно, поэтому и улучшить показатели сложнее, — отмечает автор статьи, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анна Шестакова. — Но при ре-/абилитации пациентов с нарушениями подвижности верхних конечностей, например со сложными моторными расстройствами, уже больший шанс получить значимый эффект при аналогичных подходах».

«Наши данные подтверждают вывод о том, что трансспинальная стимуляция вызывает изменения в возбудимости кортико-спинальной системы. При этом увеличение интенсивности стимуляции не приводит к увеличению вызванных моторных ответов, — рассказывает стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Алена Гранкина. — Мы планируем развивать исследования с применением трансспинальной стимуляции током 1,5 мА, улучшать протоколы и добавлять новые, усложняя постепенно и предлагая новые моторные тесты».

Работа выполнена в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, обучения, развития и реабилитации человека в изменяющейся среде».

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно