Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В ПНИПУ решили проблему высокой стоимости подводных нефтехранилищ

В последнее время из-за сокращения ресурсов на мелководных нефтяных месторождениях все больше растет популярность эксплуатации подводных резервуаров. Массогабаритные параметры таких установок влияют на их стоимость. Ученые Пермского Политеха и ИПНГ РАН выявили основные факторы, от которых зависит вес и размер таких нефтехранилищ. Результаты исследования помогут в правильной проектировке и уменьшении стоимости их производства.

Статья опубликована в журнале «Безопасность труда в промышленности» за 2024 год. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Мелководные месторождения на континентальном шельфе уже достаточно исследованы и разработаны, большинство доступных ресурсов извлечено, и дальнейшие работы по добыче становятся дороже и сложнее. В связи с этим наблюдается тенденция к увеличению производства морской нефти в крупных глубоководных и арктических проектах.

Использование подводных насосов, глубоководных буровых установок и специальных технологий позволяет эффективно извлекать нефть из сложных месторождений. Но природная среда Арктики (включая ее шельф) долго восстанавливает экобаланс после техногенных воздействий, соответственно, такое производство несет высокие риски. Необходимо стремиться к созданию инновационных технологий, предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.

Одно из решений — применение подводных нефтехранилищ. Традиционно сырая нефть хранится на морских платформах до выгрузки на танкер или трубопровод для транспортировки на берег. Этот метод приводит к увеличению веса и размеров платформы, что влечет за собой повышение стоимости. Помимо всего, для обслуживания инфраструктуры требуется постоянный морской персонал. Альтернативным и менее дорогостоящим методом хранения нефти может стать подводный резервуар, расположенный на морском дне.

«Влияние на массогабаритные (вес и размер) параметры оказывают условия эксплуатации, устойчивость и прочность, технология изготовления резервуара, транспортировка и установка на морское дно, а так же экономический фактор. Рациональная конструкция должна обеспечивать оптимальное соотношение между объемом хранения и затратами на проектирование и эксплуатацию», – пояснил Сергей Чернышов, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ.

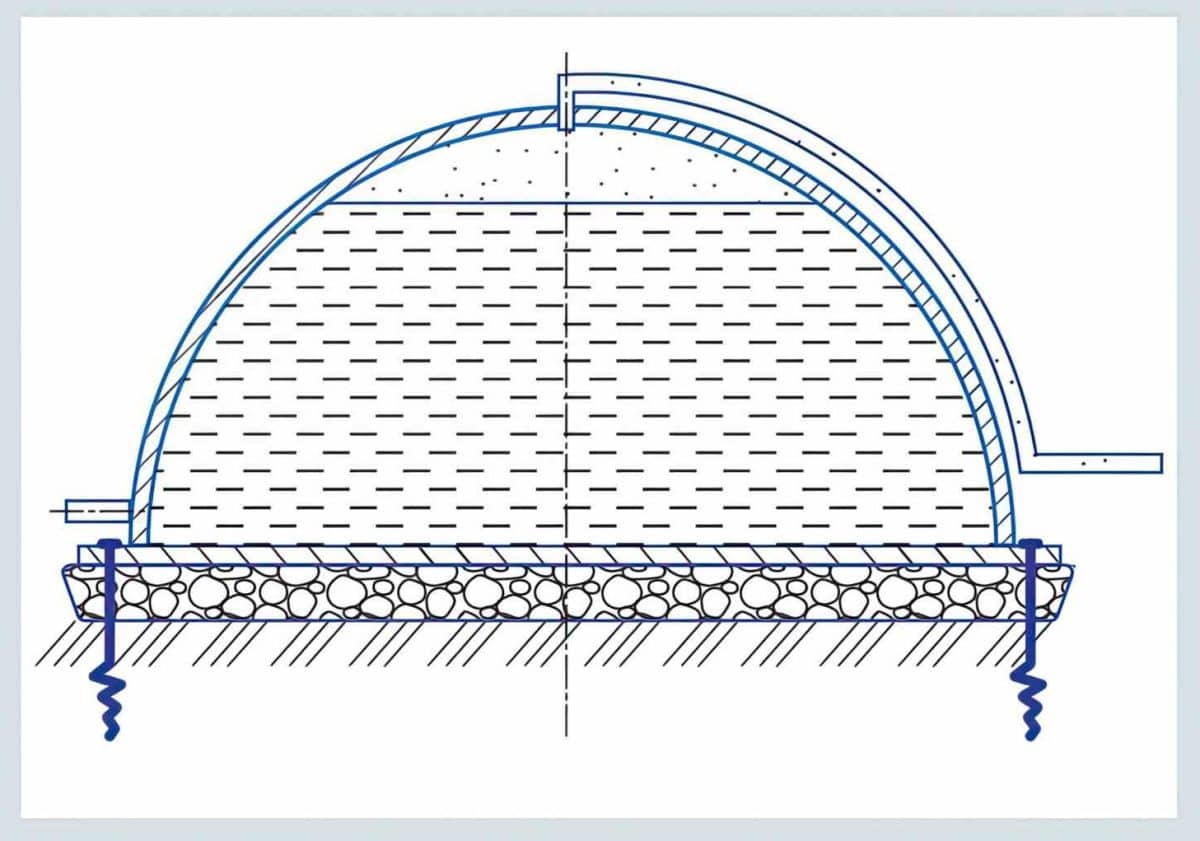

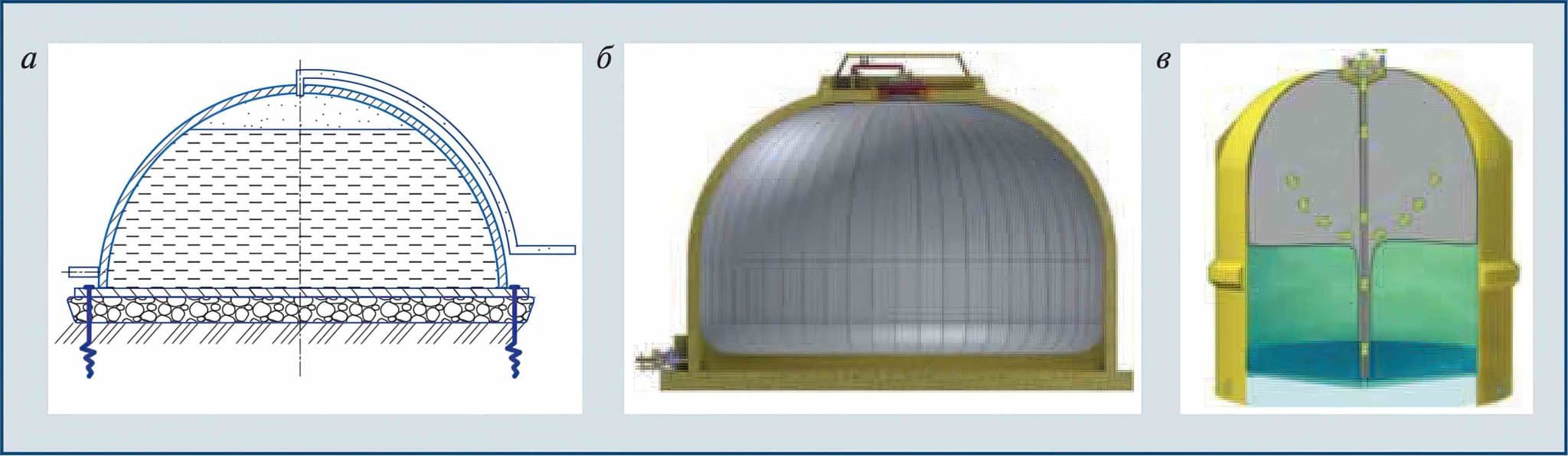

Ученые Пермского Политеха и ИПНГ РАН рассчитали параметры нефтехранилищ на примере различных широко используемых конструкций подводных резервуаров.

«В подводном нефтехранилище для предотвращения контакта нефти с водой и уменьшения толщины нежелательного слоя эмульсии используются мембраны. Они устанавливается внутри оболочки хранилища, обеспечивая надежную изоляцию и защиту от коррозии. Анализ показал, что применение гибких мембран позволяет снизить толщину стенки и габаритные размеры, а также уменьшить массу конструкции», – прокомментировал Сергей Попов, доктор технических наук, заведующий лабораторией ИПНГ РАН.

«Вес шести подводных резервуаров Kongsberg (с гибкой мембраной) суммарным объемом 120 000 м3 составляет всего лишь 1541 тонны. Это в 5,18 раз меньше, чем в случае с конструкцией М.С. Сонина. А вес 12 подводных резервуаров NOV составляет 2372 тонны, что в 3,37 раз ниже. Предпочтительными объемами будут обладать подводные хранилища вместимостью от 10 000 до 20 000 м3», – дополнил Вадим Земляновский, инженер ИПНГ РАН.

Текущие результаты анализа ученых ПНИПУ и ИПНГ РАН демонстрируют зависимость массогабаритных показателей от включения гибких мембран в конструкцию нефтехранилищ. В дальнейшем планируются исследования проблемы осаждения парафина в подводных резервуарах при понижении температуры сырой нефти в окружающую морскую воду. Осажденный воск может либо оставаться в сырой нефти, либо выпадать в виде слоя, прилипая к внутренним стенкам резервуара.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно