Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В МФТИ предложили новую стратегию синтеза перспективных для медицины полимеров

Биосовместимые полимеры зарекомендовали себя во многих областях медицины — от современных систем адресной доставки лекарств до хирургических швов и имплантов. Именно поэтому поиск удобных и экологически безопасных методов синтеза этих соединений крайне важен, чтобы сделать их более доступными для дальнейшего применения в фармацевтической и биотехнологической промышленности. Недавно ученые Института синтетических полимерных материалов имени Н. С. Ениколопова РАН и МФТИ предложили новую стратегию синтеза перспективного для медицины сополимера полилизина и полимолочной кислоты. В основе инновационной разработки лежат современные подходы механохимии, вошедшие в десятку «технологических прорывов» по версии IUPAC.

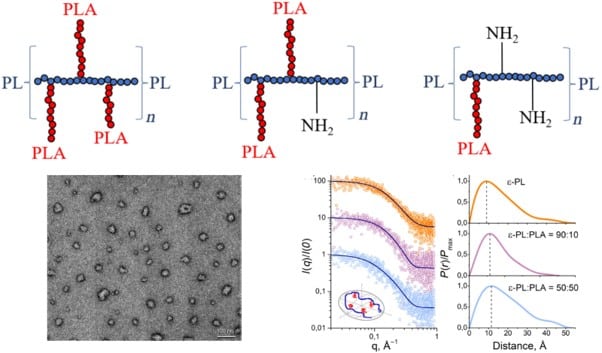

Работа опубликована в Journal of Applied Polymer Science. Полученный учеными сополимер представляет собой макромолекулу, в которой гидрофобные участки из поли-L-молочной кислоты перемежаются гидрофильной составляющей на основе ε-полилизина. Оба компонента по отдельности имеют «карт-бланш» для выхода на международный рынок, поскольку получили одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

К примеру, среди множества биосовместимых полимеров именно поли-L-молочная кислота чаще всего используется в современных системах доставки лекарств: она входит в состав 19 зарегистрированных промышленных продуктов медицинского назначения. Однако интеграция поли-L-молочной кислоты и полилизина в составе единой макромолекулы позволяет выйти на еще более высокий уровень дизайна полимерных носителей для систем доставки лекарств. Причиной тому — амфифильная природа сополимера.

Иван Охрименко, заведующий лабораторией старения и возрастных нейродегенеративных заболеваний МФТИ, поясняет: «Сочетание в полимере гидрофильных и гидрофобных участков дает возможность формировать мицеллярные структуры, что является важным преимуществом для их использования в системах инкапсуляции и доставки гидрофобных лекарств».

«Материалы на основе полилизина и полимолочной кислоты отличаются биосовместимостью и не вызывают иммунного ответа, а продукты их разложения нетоксичны. Эти и многие другие особенности обусловливают мощный потенциал этого сополимера для многочисленных медицинских приложений, поэтому именно его мы выбрали для проведения нашего исследования», — рассказывает Полина Хаптаханова, младший научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов имени Н. С. Ениколопова РАН.

«В работе мы сосредоточили свои усилия на поиске эффективного способа получения этого биосовместимого сополимера. Традиционные подходы зачастую требуют использования токсичных органических растворителей, высокотемпературного режима и значительных временных затрат. Нам удалось избежать этих недостатков благодаря применению современных подходов механохимии», — поясняет Сергей Успенский, старший научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов имени Н. С. Ениколопова РАН.

Ученые подобрали условия, при которых импульсное механохимическое воздействие запускало реакцию аминолиза эфирной группы и приводило к образованию искомого сополимера. Благодаря использованию инновационного подхода процесс удалось осуществить при комнатной температуре всего лишь в один этап, что является огромным преимуществом для будущего промышленного масштабирования. К тому же, варьируя массовое соотношение исходных компонентов, специалисты добились очень высокого выхода целевого продукта, который составил 90 процентов.

(опубликовано при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» № 075-15-2024-571)

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно