Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

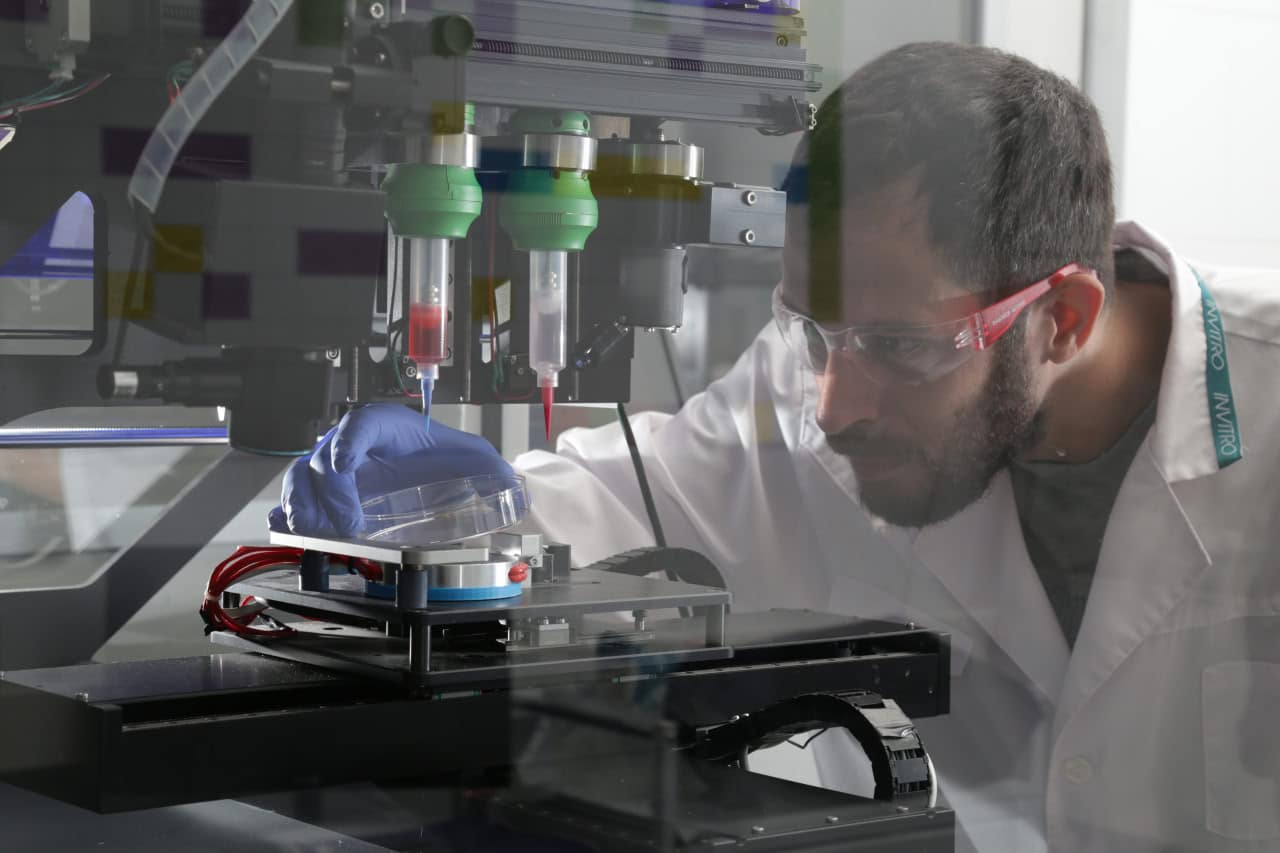

Сибирские ученые протестировали загрязненные почвы с помощью ферментов

Специалисты Сибирского федерального университета и ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск) исследовали почвы, загрязненные различными видами промышленных поллютантов, в частности, фтором, мышьяком и свинцом, с помощью ферментных биосистем. В результате они выявили механизмы влияния отдельных загрязнителей на биологические системы и доказали необходимость сочетания традиционных методов химического анализа промышленных почв с инновационным биотестированием.

Красноярские исследователи изучили возможность использования ферментативно-биолюминесцентного метода для тестирования различных почв, загрязненных солями тяжелых металлов. Для эксперимента были отобраны почвы из зон влияния крупных промышленных объектов, содержащие традиционные для городских условий поллютанты-загрязнители.

«Чтобы понять, насколько эффективны разработанные учеными кафедры биофизики СФУ и сотрудниками Института биофизики КНЦ СО РАН ферментативные биотесты, нужно было опробовать их на почвах, загрязненных характерными для городской среды химическими элементами. Результаты оказались напрямую зависимыми от типа почвы и от конкретного загрязнителя.

Дело в том, что биотесты работают по принципу скрининга: проба почвы заливается водой, и ученый анализирует состав этого раствора. Проблема в том, что растворимость разных веществ зависит от многих параметров», – рассказала младший научный сотрудник лаборатории биолюминесцентных биотехнологий СФУ Елизавета Колосова.

Некоторые химические элементы практически не накапливаются в почве, а иногда сама почва преподносит сюрпризы – в зависимости от ее кислотно-щелочного баланса отдельные поллютанты могут аккумулироваться в разных количествах. К примеру, соединения свинца плохо растворимы в воде – в растворе, который красноярские эксперты анализировали при помощи ферментной тест-системы, оказалось менее сотой доли процента свинца, а ведь это очень токсичный элемент, опасный для всех живых организмов. Он может в больших количествах скапливаться в почве из промрайонов, но «уловить» его при помощи одного лишь биотестирования оказалось невозможно.

«Содержание мышьяка в почвах напрямую зависит от их свойств. Мы рассматривали несколько проб с разным содержанием гумуса (органические остатки растений и животных, удобряющие почву и повышающие ее сельскохозяйственные свойства) и отличающимся гранулометрическим составом. В итоге оказалось, что повышенный уровень гумуса может существенно повлиять на результат биотеста – дело в том, что ферментативные тесты не умеют тонко распознавать и отличать вполне безопасный и даже полезный гумус от химических загрязнителей», – продолжила исследователь.

Всем известный элемент фтор имеет летучую природу – он очень быстро испаряется. К тому же, биофизики достаточно давно выяснили, что биолюминесцентные бактерии не чувствительны к этому элементу, а это означает, что и у ферментов может обнаружиться «слепота» в отношении фтора и его соединений при анализе.

Красноярские ученые уверяют: для повышения точности обнаружения в почвенных образцах тех или иных загрязнителей использовать биолюминесцентные ферментные тест-системы следует только совместно с традиционными химическими тестами – так проще отмести случайные факторы, вроде повышенного количества биогумуса, и точно установить, с какими химическими элементами пришлось столкнуться. Ферменты же дают максимально общий ответ – если свечение тест-системы уменьшается, это указывает на наличие нежелательных примесей и поллютантов, угрожающих здоровью живых существ, а вот каких именно примесей – остается загадкой.

«Нужно уделять особое внимание подготовке проб, чтобы получить корректное представление о загрязнении почвы опасными веществами. И понимать, что ни одна тест-система, основанная на биологических организмах или их составляющих (например, ферментная система) не дает точного определения, какой именно загрязнитель содержится в пробе.

Мы просто видим, что бактерии или дафнии погибают и можем констатировать, что с почвой что-то не в порядке. Это дает быстрый понятный ответ о влиянии загрязнителя на живой организм. Химические тесты, в свою очередь, помогут досконально выяснить, какое опасное вещество и в каких дозах наблюдается в почве», – заявили ученые.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Современный ритм жизни диктует новые правила, повышая спрос на быстрые и доступные решения. В погоне за экономией времени люди все чаще отдают предпочтение готовой еде, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья. По словам биотехнолога СГМУ имени В.И. Разумовского Виктории Стрижевской, речь идет не только о привычных гамбургерах, наггетсах и картофеле фри, но и обо всех видах готовой еды, требующей минимальных усилий перед употреблением: полуфабрикаты, снеки, чипсы, лапша быстрого приготовления и даже консервы. Основная угроза заключается именно в составе этих продуктов, который зачастую скрывается от потребителей.

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно