Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Предложен новый взгляд на проблему низкой энергоэффективности литий-ионных батарей

Международная научная группа с участием ученых Сколковского института науки и технологий предоставила экспериментальное опровержение общепринятому объяснению низкой энергоэффективности литий-ионных батарей. Исследователи объяснили это явление медленным переносом электронов между атомами кислорода и переходных металлов в кристаллической структуре катода, а не миграцией атомов внутри структуры в процессе заряда/разряда, как считалось ранее.

Работа опубликована 16 сентября в журнале Nature Chemistry. Литий-ионные аккумуляторы уже повсеместно используются в портативной электронике и электромобилях. А применение в них перспективных катодных материалов нового поколения на основе литий-обогащенных оксидов позволит в два раза увеличить их емкость и, соответственно, время автономной работы мобильных устройств и пробег электромобилей. Однако коммерческому внедрению подобных материалов препятствует их низкая энергоэффективность.

Дело в том, что для заряда такой батареи требуется гораздо большее напряжение, чем она может далее обеспечить на разряде. Этот эффект, называемый гистерезисом напряжения, приводит к существенной потере энергии и увеличивает экономические издержки конечного потребителя. Таким образом, чтобы раскрыть потенциал батарей с катодами из литий-обогащенных оксидов, необходимо подавить негативный эффект гистерезиса напряжения, но это невозможно без понимания природы процессов, на которые уходит потерянная энергия.

Авторы опубликованной в журнале Nature Chemistry статьи экспериментально обосновывают несостоятельность принятого до сих пор объяснения гистерезиса напряжения и предлагают новое. При работе литий-ионной батареи ионы лития перемещаются между двумя ее электродами. Сначала, во время заряда, они мигрируют на анод, оставляя «вакансии» в кристаллической структуре катода. Потом, в процессе разряда, ионы возвращаются на свои места на катоде, обеспечивая электрический ток для работы подключенного устройства.

«Но параллельно в процессе заряда батареи часть атомов переходных металлов в катоде мигрирует в освободившиеся вакансии лития, а затем возвращается назад на разряде. На это перемещение туда-обратно и расходуется часть полезной энергии так объясняли гистерезис раньше», — рассказал соавтор работы, аспирант Сколтеха Анатолий Морозов.

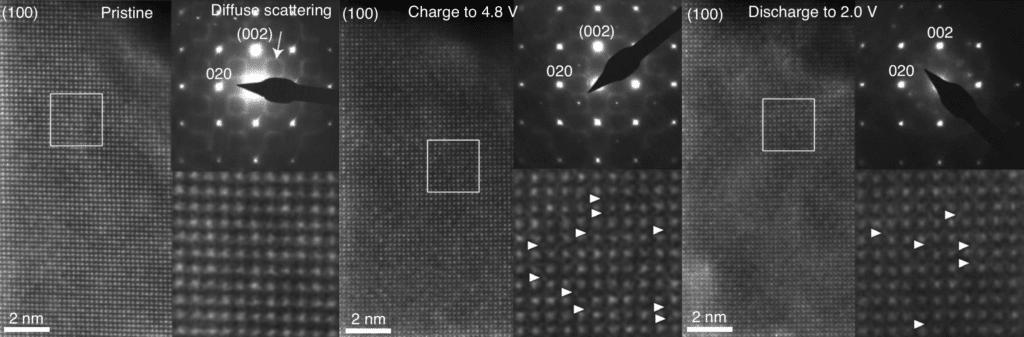

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые проследили за положением атомов переходных металлов в структуре литий-обогащенного катодного материала Li1.17Ti0.33Fe0.5O2 на разных стадиях работы батареи. Этот материал был выбран в качестве модельного из-за своего чрезвычайно большого (более 1 вольта) гистерезиса напряжения. Визуализацию атомной структуры Li1.17Ti0.33Fe0.5O2 (см. изображение ниже) удалось обеспечить при помощи просвечивающего электронного микроскопа Центра коллективного пользования «Визуализация высокого разрешения» Сколтеха.

Оказалось, что при работе батареи значимой миграции атомов железа или титана в структуре катодного материала не происходит, то есть энергия расходуется на какой-то иной внутренний процесс. «Наши наблюдения подтолкнули команду взглянуть на гистерезис напряжения иначе и объяснить эффект гистерезиса напряжения не обратимой миграцией катионов, а обратимым переносом электронов между атомами кислорода и переходных металлов.

В процессе заряда батареи некоторые электроны железа захватываются атомами кислорода, затем они возвращаются на место при разряде. На этот обратимый процесс и уходит часть энергии», — объяснил профессор Артем Абакумов, директор Центра энергетических наук и технологий Сколтеха.

«Понимая природу гистерезиса напряжения как связанного с переносом электронов явления, можно сгладить этот вредный эффект и получить тем самым новое поколение литий-ионных батарей с рекордно высокой удельной энергоемкостью для электрокаров и переносной электроники, — продолжил ученый. — Чтобы сделать этот следующий шаг возможным, химики могли бы управлять величиной барьера электронного переноса за счет настройки степени ковалентности связи катион-анион, опираясь на таблицу Менделеева и такие понятия, как „химическая мягкость“».

«Наша работа демонстрирует потенциал продвинутых методов просвечивающей электронной микроскопии для визуализации и расшифровки локальной кристаллической структуры материалов высокой сложности, — добавил Морозов. — Здорово, что студенты и молодые ученые Сколтеха имеют прямой доступ к таким высокотехнологичным инструментам, как просвечивающие электронные микроскопы с коррекцией аберраций, и возможность совершенствовать навыки самостоятельной работы с ними.

Это позволяет нам вносить вклад в исследования металл-ионных аккумуляторов на самом высоком уровне и сотрудничать с зарубежными коллегами как из индустрии, так и из научного сообщества». Помимо химиков Сколтеха, в исследовании принимали участие ученые из Коллеж де Франс, Университета Монпелье, Сорбонны, Мюнхенского технического университета, Института Пауля Шеррера, Университета По и Адурской области, а также Сети по электрохимическому хранению энергии (RS2E).

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Ученые Томского государственного университета изучили историческую память современного человека и его восприятие событий Гражданской войны в России (1917–1922 годы). Эксперимент проводился с применением айтрекинговых технологий: испытуемым нужно было просмотреть визуальные образы и символы на плакатах эпохи Гражданской войны. Выяснилось, что люди старшего возраста интуитивно в большей мере симпатизируют красным, образ Белого движения размыт в сознании людей, и до сих пор в обществе нет ясного и однозначного отношения к Белой армии.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно