Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Физики усовершенствовали наночастицы диоксида титана, полезные для экологии и биомедицины

Российские ученые синтезировали высокоактивные наночастицы диоксида титана (TiO₂), допированные иттрием. Частицы обладают повышенной фотокаталитической активностью, что перспективно в биомедицине, экологии и фотоэлектрике.

Диоксид титана — неорганическое соединение, которое широко используется в современной науке и промышленности. Оно известно способностью расщеплять органические загрязнения под действием света, что делает его незаменимым, например, для очистки воды и воздуха. Кроме того, вещество нетоксично и его фотокаталитические свойства могут найти применение в биомедицине: для антимикробных покрытий или фотодинамической терапии. Также диоксид титана играет ключевую роль в разработке солнечных батарей благодаря способности поглощать ультрафиолетовое излучение. Однако применение диоксида титана в чистом виде имеет ограничения. Широкая запрещенная зона не позволяет использовать его за пределами ультрафиолетовой области спектра, а быстрое воссоединение возбужденных электронов и положительных зарядов (дырок) снижает его фотоэффективность.

«Мы стремились повысить фотокаталитическую активность TiO₂ за счет допирования иттрием (Y) и оптимизации условий синтеза и постобработки. Наша группа хотела получить наночастицы с минимальным содержанием органических примесей, контролируемым размером и улучшенными оптическими свойствами», — рассказал Александр Сюй, главный научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники Центра фотоники и двумерных материалов Московского физико-технического института (МФТИ).

Ученые из Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ), Московского государственного университета (МГУ) и Московского физико-технического института (МФТИ) провели комплексное исследование влияния параметров синтеза и концентрации допанта — иттрия — на структуру, фотолюминесцентные свойства и фотокаталитическую активность наночастиц диоксида титана. Особенность этой работы заключалась в комплексной оптимизации постобработки образцов. Исследование опубликовано в журнале Inorganic Materials: Applied Research.

«Мы систематически сопоставляли режим постобработки и морфологию, фазовый состав, оптические свойства и фотокаталитическую активность полученных частиц. Это позволило нам получить воспроизводимые и высокоактивные образцы с контролируемыми характеристиками», — объяснил Александр Сюй.

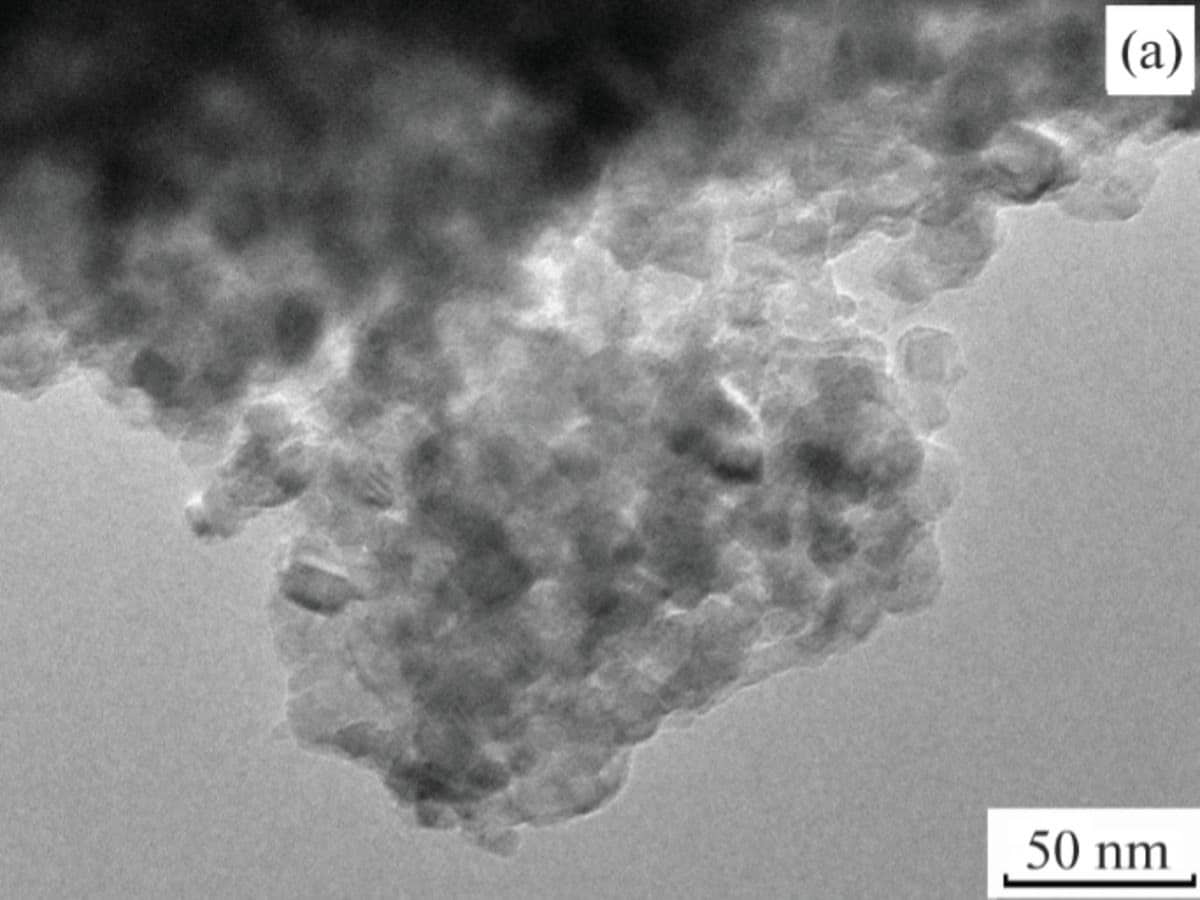

Физики синтезировали наночастицы методом гидротермального синтеза с последующей промывкой для очищения от прекурсоров. Последовавший обжиг образца позволил уменьшить количество углерода и сформировать фазу анатаза. Затем полученный материал подробно изучался с помощью оптической спектроскопии, электронной микроскопии и дифракционных методов.

Размер частиц уменьшался с ростом концентрации иттрия, что приводило к снижению скорости рекомбинации и незначительному увеличению ширины запрещенной зоны. Ученые определили оптимальный диапазон концентрации допанта ~2–5,5 ат.%, за пределами которого фотоактивность наночастиц низкая. Это объясняется тем, что ионы иттрия Y³⁺ работают как ловушки для зарядов и препятствуют излучению, возникающему вследствие воссоединения электрона с дыркой.

Максимальная фотокаталитическая активность происходила с коэффициентом скорости деградации k ≈ 35 × 10³ мин⁻¹. Это значение более чем в полтора раза превышает величину чистого вещества. Ученые разработали воспроизводимую технологию чистых наночастиц с контролируемым размером 10–25 нанометров и фазой анатаза. Это ценно для практического применения этих частиц. Результаты работы количественно связывают состав, структуру и свойства наночастиц, что позволяет создавать фотокатализаторы с известными и заданными характеристиками.

Помимо экологических и медицинских областей, эти частицы перспективны для разработки самоочищающихся покрытий для строительных материалов, солнечных батарей и сенсоров, требующих контролируемых оптических и электронных свойств.

«Мы планируем расширить спектральную активность частиц в видимую область за счет комбинированного допирования, например Y + азот или сера. Хотим интегрировать наночастицы в гибридные структуры, например с максенами или графеном. Это позволит повысить разделение зарядов и улучшит их работу под солнечным светом. Также естественный следующий шаг — переход от ультрафиолетового к видимо-световому фотокатализу для повышения практической ценности вещества. Еще планируется масштабирование синтеза и тестирование в реальных условиях, например в проточных реакторах для очистки сточных вод», — поделился Александр Сюй.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

До сих пор для ученых оставались загадкой, почему угасла культура Шицзяхэ, процветавшая в позднем неолите — начале бронзового века в среднем течении реки Янцзы. Результаты нового исследования, наконец, дали ответ на этот вопрос.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Латентный железодефицит и железодефицитная анемия остаются одними из самых распространенных патологических состояний. Пациенты нередко задаются вопросом: возможно ли скорректировать дефицит железа, лишь обогатив рацион железосодержащими продуктами, вроде красного мяса, свеклы, гранатов? Несмотря на логичность этого подхода, современные клинические рекомендации единодушно указывают на его несостоятельность в качестве основного лечения.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно