Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В НИУ ВШЭ выяснили, как по физиологическим реакциям предсказать благотворительное поведение

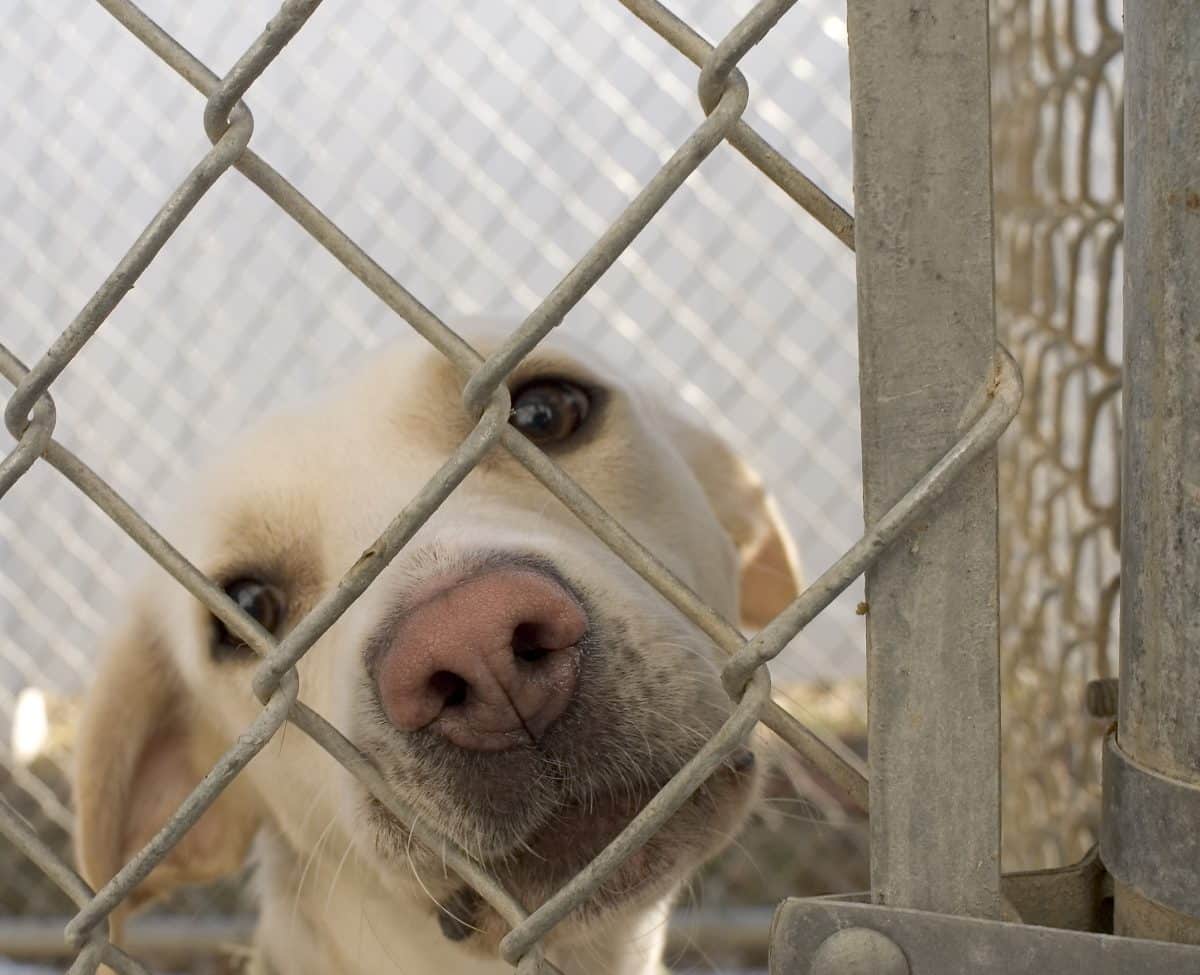

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучили влияние эмоционального воздействия рекламы на размер пожертвований в поддержку животных. Для этого они регистрировали психофизиологические реакции людей — биение сердца, потоотделение и мимику — во время просмотра фотографий собак. Оказалось, что наиболее точно готовность сделать пожертвование предсказывают сердцебиение и активность мышц лица.

Исследование опубликовано в журнале Social Psychology. Нейромаркетинговые методы, позволяющие по физиологической и нейрональной активности оценить эмоциональный отклик и вовлеченность аудитории, широко используются для оценки эффективности коммерческой рекламы. Вместе с тем для предсказания успешности призывов к благотворительности данные методы еще только начинают внедрять. Однако именно для такого типа сообщений особенно важно применение нейромаркетинговых методов, так как принятие решения о пожертвовании часто происходит под воздействием эмоций, часть из которых даже не осознается. В этом контексте объективные методы оценки эмоционального состояния по физиологическим показателям могут помочь выявить даже подсознательные реакции аудитории, что недоступно при традиционных опросах.

В научной литературе наблюдаются противоречивые данные относительно влияния эмоций на пожертвования. Во многом это объясняется методологическими ограничениями, так как в большинстве предыдущих работ применялись декларативные методы — опросы, шкалы отношений, то есть респонденты сами сообщали о своих чувствах. Вместе с тем участники исследования не всегда могут точно определить эмоции, которые вызывает у них благотворительная реклама, или не готовы открыто делиться этим, особенно если цели фандрайзинга связаны со спорными или табуированными темами, например помощью социально отвергаемым группам. Одной из таких тем является также спасение бездомных животных.

«Отношение к бродячим собакам в обществе неоднозначно, одни воспринимают их как жертв обстоятельств, другие как угрозу. Исходя из этого, мы предположили, что использование нейромаркетинговых методов для изучения связи эмоций и благотворительного поведения будет особенно актуальным в контексте помощи этим животным», — объясняет Анна Шепеленко, один из авторов исследования, научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, участник проекта «Я пошел в науку», реализуемого при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Для изучения возможностей применения нейромаркетинговых методов для оценки эффективности призывов к благотворительности сотрудники Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анна Шепеленко, Владимир Косоногов и Анна Шестакова провели эксперимент, в котором комплексно проанализировали взаимосвязь между физиологическими реакциями и готовностью делать пожертвования. В ходе исследования 54 добровольцам показали 32 фотографии собак. После просмотра каждой из них участники могли сделать пожертвование в поддержку представленного на фото животного из тех денег, которые были получены за участие в эксперименте. Дополнительно участники сообщали о том, насколько приятные или неприятные эмоции вызывает у них изображение и насколько сильны эти чувства.

В процессе демонстрации изображений исследователи регистрировали три физиологических показателя: частоту сердечных сокращений, электрическую активность кожи и электромиографию мимических мышц. Эти показатели позволили ученым зафиксировать объективные признаки эмоционального состояния и сравнить их с тем, что испытуемые сообщали сами.

Ученые обнаружили корреляцию между сердцебиением, мимикой и размером пожертвований. Негативные изображения, вызывающие сильные эмоции, замедляли сердцебиение сильнее, чем позитивные и нейтральные, и чем медленнее становилось сердцебиение, тем больше денег участники были готовы отдать. Больше всего средств привлекали фотографии, активирующие corrugator supercilii — мышцу, сморщивающую бровь, активность которой ассоциирована с нахмуриванием и неприятными эмоциями. При этом наименьшие пожертвования собирали животные, вид которых вызывал у участников положительные эмоции, что также было связано с активностью большой скуловой мышцы — zygomaticus major, — наблюдаемой при улыбке.

Дополнительно ученые изучили, как различные характеристики бенефициаров благотворительности, такие как возраст, состояние здоровья, признаки бездомности и наличие потенциального опекуна поблизости, могут влиять на эмоции доноров и размер их пожертвований. С этой целью на фотографиях животные были представлены в различных состояниях: здоровые, больные, домашние, бездомные, щенки, взрослые, с человеком и без человека. Ожидаемо наименее эффективными оказались фотографии здоровых и домашних собак — они привлекали меньше всего пожертвований. А вот гипотеза исследователей, что наибольший отклик найдут снимки щенков, не подтвердилась: разница в пожертвованиях на щенков и взрослых собак оказалась незначимой. Присутствие человека рядом с животным также не влияло на благотворительное поведение.

«Полученные результаты показывают, что нейромаркетинговые методы могут быть надежным инструментом для оценки эффективности благотворительной рекламы. Учитывая амбивалентность отношения к бездомным животным в обществе, мы ожидали, что в данных самоотчета эмоций и физиологических реакциях будут наблюдаться некоторые противоречия, однако этого не произошло. Иначе говоря, мы не нашли признаков того, что испытуемые пытались скрыть свои истинные эмоции относительно собак. В условиях лабораторного эксперимента участники предпочитали жертвовать на животных, которые вызывали у них сильные и неприятные эмоции, что подтверждается как данными самоотчета, так и физиологическими реакциями», — отмечает Анна Шепеленко.

Вместе с тем исследовательница подчеркивает, что результаты не учитывают эффекта избегания негативной информации, который может возникнуть при регулярном взаимодействии с раздражающими призывами. Поэтому для дальнейшего изучения влияния эмоций на просоциальное поведение необходимы дополнительные исследования, изучающие поведение благотворителей на протяжении длительного времени.

Все пожертвования были реальные, о чем участникам сообщали заранее. Собранные средства были направлены в фонд помощи бездомным животным «Дарящие надежду».

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно