Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

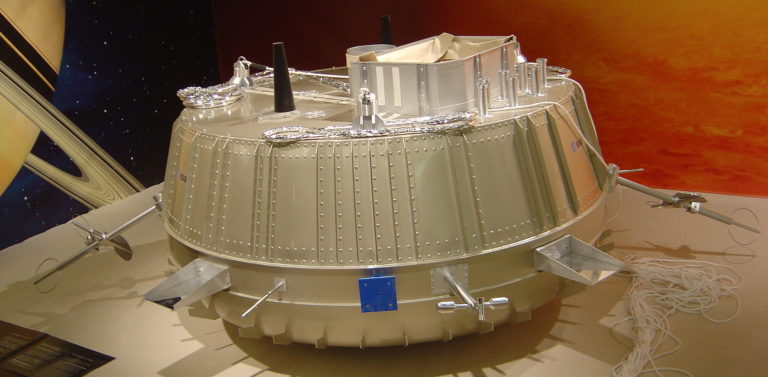

Ученые выяснили причину странного вращения зонда «Гюйгенс» при посадке на Титан

Событие, случившееся 15 лет назад, не давало покоя ученым: теперь они выяснили, что причиной необычного вращения «Гюйгенса» стал комплекс факторов, связанных с его оборудованием.

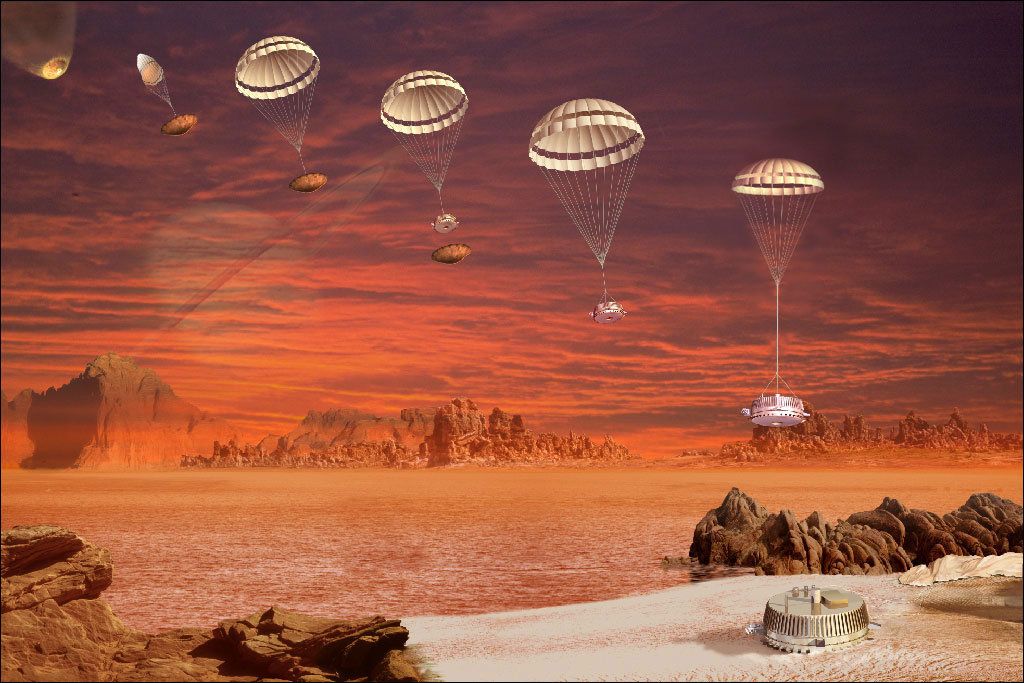

Четырнадцатого января 2005 года аппарат вошел в атмосферу Титана — крупнейшего спутника Сатурна — и сел на его поверхность, в области Ксанаду. Это была первая и на сегодня единственная в истории мягкая посадка, совершенная во Внешней Солнечной системе. Ее осуществили на твердую поверхность, хотя посадка в океане была также предусмотрена конструкцией зонда.

На протяжении долгих лет научный мир мучил один вопрос. Эксперты ожидали, что зонд будет вращаться в направлении против часовой стрелки, и первоначально так и происходило: аппарат вращался со скоростью 7,5 оборота в минуту. Но затем внезапно изменил направление и начал вращаться по часовой стрелке.

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи проанализировали поведение макета зонда в аэродинамической трубе лаборатории PRISME в Университете Орлеана.

Для управления вращением спускаемого модуля использовали 36 специальных лопаток. Как показал эксперимент, разделительная подсистема аппарата (SEPS) и антенны радиолокационного высотомера (RA) создали неожиданный вращающий момент, противоположный вращающему моменту, создаваемому лопатками.

Основываясь на данных, полученных во время исследования, ученые также подозревают, что другое устройство — инструмент для определения атмосферной структуры (Huygens Atmospheric Structure Instrument, HASI) — не было развернуто так, как предполагали, что тоже оказало свое воздействие при снижении.

К счастью, изменение направления вращения не повлияло на качество наблюдений, проводимых «Гюйгенсом». Снимки, сделанные во время спуска, показали сложный рельеф, имеющий следы действия жидкости. Одной из неожиданностей, представших перед научным миром, стало существование на спутнике второго, нижнего слоя ионосферы, который находится между 40 и 140 километрами. Анализ также показал, что на высоте примерно 80 километров в атмосфере Титана царит практически мертвый штиль.

Напомним, ранее ученые составили первую карту поверхности Титана. Глобальная карта показывает поверхность спутника: от экваториальных дюн до полярных морей. Благодаря ей специалисты надеются выбрать цели для будущей космической миссии.

А в сентябре стало известно о новой гипотезе появления на Титане озер. По мнению ученых, это могло произойти вследствие разогревания и взрывов древних запасов азота.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии