Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Астрономы нашли потерянную половину вещества Вселенной

Ученые решили проблему нехватки барионной материи, обнаружив недостающую часть вещества в «космической сети».

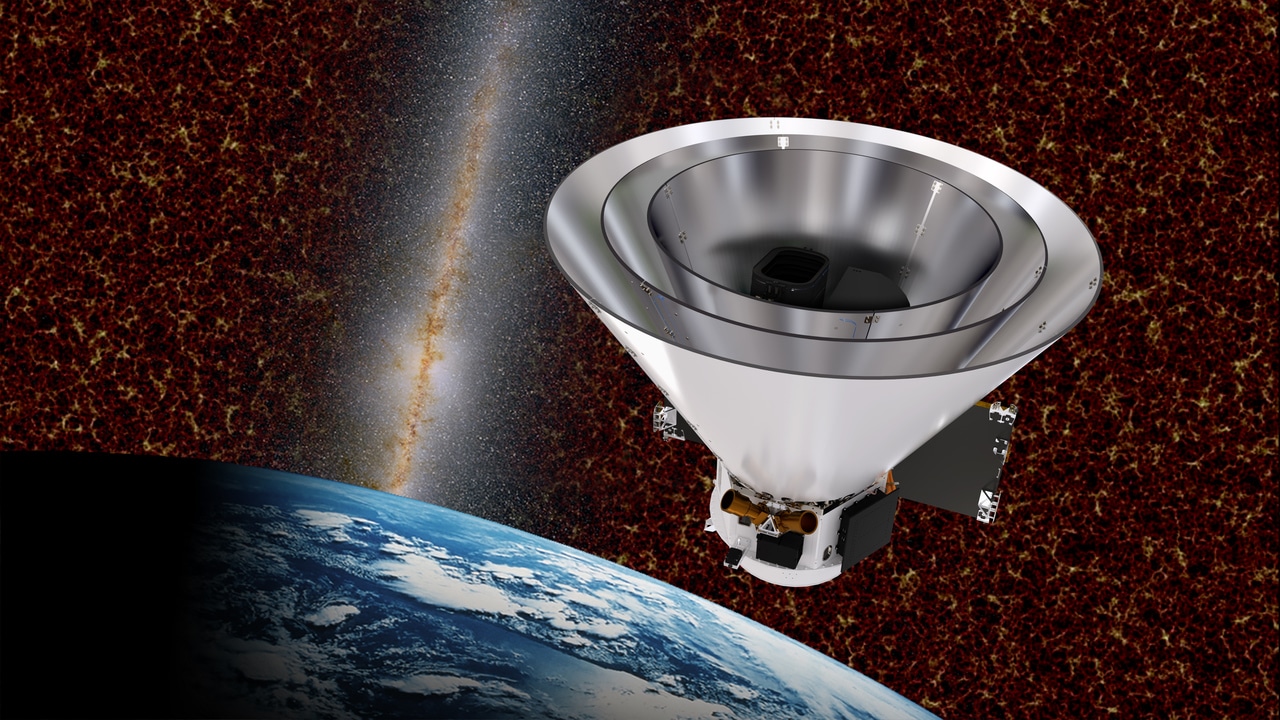

Исследования микроволнового реликтового излучения ранней Вселенной позволили довольно точно установить, что около 68,3 процента нашего мира составляет темная энергия. Еще 26,8 процента приходится на темную материю, и лишь 4,6 процента – обычное, знакомое барионное вещество, состоящее из протонов, нейтронов, электронов, фотонов. Эта материя складывает всех нас, все планеты и звезды, однако даже самые тщательные подсчеты массы барионного вещества в современной Вселенной дают странные результаты: его примерно вдвое меньше, чем должно быть. Как будто большая часть обычной материи куда-то пропала.

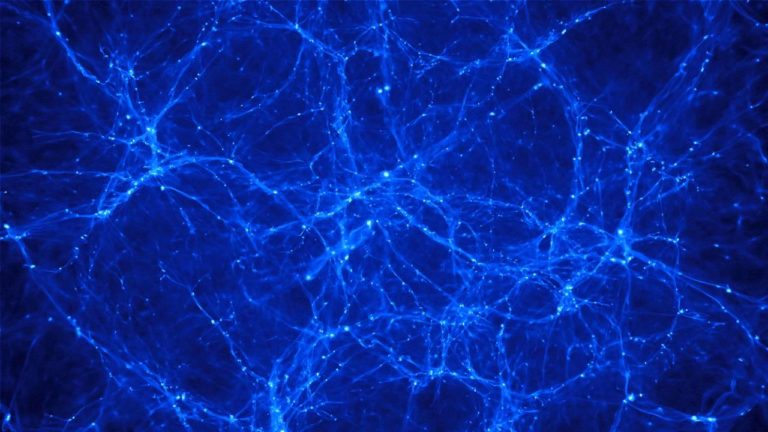

Согласно сегодняшним представлениям космологии, Вселенная пронизана колоссальными тяжами и сгустками темной материи, на которых, будто капли на паутине, «подвешены» галактики. Поэтому предполагается, что большие количества вещества могут находиться в состоянии ионизированного и чрезвычайно рассеянного газа, который распределяется вдоль нитей «космической сети». Теоретически такое межзвездное вещество (WHIM) должно быть раскалено до десятков тысяч, а то и миллионов градусов, и должно излучать в рентгеновском диапазоне.

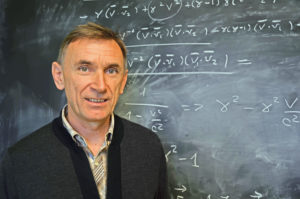

Это излучение слишком слабо для того, чтобы замечаться рентгеновскими телескопами, однако телескоп Hubble сумел рассмотреть нужный сигнал в ультрафиолетовом диапазоне. По расчетам ученых, это может объяснить большую часть (до 70 процентов) нехватки вещества. Новая работа известного астрофизика из Эдинбургского университета Джона Пикока (John Peacock) и его коллег указывает, где может скрываться остальное.

В статье, представленной в открытой онлайн-библиотеке препринтов ArXiv.org, ученые предложили новый подход к поиску частиц межзвездной среды (WHIM) в «космической сети» темной материи. Для этого они обратились к исходному пункту, к реликтовому фону. С течением времени и расширением Вселенной длина его волны постоянно увеличивается, и сегодня это излучение «ушло» в радиодиапазон, а температура его составляет считанные градусы выше абсолютного нуля.

Однако если такие фотоны сталкиваются с горячими электронами WHIM, они могут получать дополнительную энергию, что ведет к уменьшению длины их волны. Это явление известно как эффект Сюняева – Зельдовича, действие его невероятно слабо: сокращение длины волны составляет порядка одной десятимиллионной. Чтобы рассмотреть его, Джон Пикок и его соавторы обратились к базе Слоановского цифрового небесного обзора (SDSS), содержащей данные наблюдений за сотнями миллионов галактик.

Из этого числа ученые отобрали около миллиона галактик, расположенных на одинаковом расстоянии от нас, данные по ним суммировали – и, действительно, обнаружили прежде ускользавшую от внимания астрономов часть материи. Согласно их новым оценкам, плотность горячего разреженного вещества в «космической сети» намного выше, чем считалось, и недостающего как раз достаточно для того, чтобы получить остальные 30 процентов.

Интересно, что независимо от шотландских астрофизиков и практически день в день с ними сходные выводы опубликовали ученые из Канады. Хидеки Танимура (Hideki Tanimura) с соавторами также вспомнили про эффект Сюняева – Зельдовича, однако использовали другую выборку из данных SDSS. Она насчитывала около 260 тыс. далеких галактик, но дала те же результаты.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии