Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В сетчатке глаза обнаружили биомаркер сердечно-сосудистых заболеваний

Калифорнийские медики привели аргументы в пользу того, что количества ишемических периваскулярных поражений сетчатки могут говорить о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертности и инвалидности во всем мире. Однако пациенты, подверженные повышенному риску развития болезней сердца, могут избежать их, вовремя поменяв образ жизни и принимая соответствующие лекарства. Увы, в большинстве случаев патологии остаются невыявленными, пока не случается инфаркт миокарда или инсульт.

Поэтому важно определять биомаркеры, которые помогли бы идентифицировать пациентов со скрытыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подверженные им люди, как известно, склонны и к окклюзии сосудов (нарушение проходимости) сетчатки глаза — многослойной нервной ткани со сложной капиллярной сетью. Поверхностные и глубокие сосудистые сплетения обеспечивают кислородом внутреннюю и среднюю части сетчатки, в то время как внешний слой получает кислород от хориокапилляров. При тяжелой окклюзии сосудов два внутренних слоя этой сенсорной мембраны глаза атрофируются, а при микроинфарктах сетчатки глаза, таких как парацентральная острая срединная макулопатия, выборочно поражается средний слой.

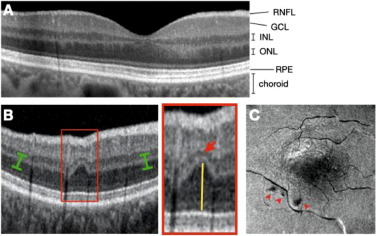

При помощи неинвазивной технологии визуализации с субмиллиметровым разрешением in vivo и оптической когерентной томографии можно выявлять аномалии на изображениях сетчатки, указывающие на ишемию: в острой фазе они проявляются в виде гиперрефлективной перивенулярной полосы на уровне внутреннего ядерного слоя сетчатой оболочки. Такие поражения возникают в результате гипоперфузии или микроэмболий вроде окклюзии артерии и вены сетчатки, гипертонии, ретинопатии Пурчера и серповидноклеточной анемии. Визуализация микрососудов демонстрирует пустоты сигнала кровотока в острой фазе, что дополнительно подтверждает ишемическую природу вышеперечисленных нарушений.

Авторы нового исследования — медики из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) — попытались выяснить, распространены ли подобные поражения глаз у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и можно ли таким образом предсказать их. Статья опубликована в журнале EClinicalMedicine.

«Глаза — окно в наше здоровье, многие болезни могут проявляться в них. И сердечно-сосудистые заболевания — не исключение, — отметил возглавлявший исследовательскую группу Матье Бахум, — Ишемия, то есть снижение проходимости кровотока, вызванное сердечным заболеванием, может привести к недостаточному притоку крови к глазу и повлечь отмирание клеток сетчатки, оставляя после себя устойчивые «метки». Мы назвали их ишемическими периваскулярными поражениями сетчатки, или RIPLs, и стремились определить, могут ли они служить биомаркером сердечно-сосудистых заболеваний».

Медики изучили записи 13 940 человек, которые прошли ОКТ-сканирование (оптическая когерентная томография) желтого пятна — места наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза — в Калифорнийском университете в Сан-Диего по различным клиническим показаниям с 1 июля 2014 года по 1 июля 2019-го. После анализа медкарт исследователи распределили пациентов на две группы: в первую попали 84 человека с задокументированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, во вторую — 76 здоровых (то есть у которых не было ишемической болезни сердца, инсультов, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий, гипертонии, сахарного диабета обоих типов, хронической обструктивной болезни легких или легочной гипертензии). Кроме того, ни у кого из участников не выявили сопутствующих патологий сетчатки.

Б) SD-OCT b-сканирование, демонстрирующее RIPL (красный прямоугольник). Заметно очаговое сокращение INL (красная стрелка), сопровождающееся компенсирующим восходящим расширением более темного внешнего ядерного слоя (желтая линия). С)

вид анфас, восстановленный из трехмерного объемного сканирования, собранного из последовательных b-сканирований. Три RIPL выглядят как темные точки (красные стрелки) / © EClinicalMedicine

Известно, что риск сердечно-сосудистых заболеваний в США определяют с помощью специального калькулятора ASCVD, разработанного Американским колледжем кардиологов. Авторы исследования обнаружили корреляцию между количеством поражений сетчатки (RIPL) и оценкой риска, рассчитанного по ASCVD для всех добровольцев.

«У пациентов с низкими и пограничными показателями ASCVD было небольшое количество RIPL в глазах, но по мере того, как риск ASCVD повышался, росло количество RIPL. <…> Общее число RIPL на пациента было значительно выше в группе с сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с контрольной группой (2,8 против 0,8). Количество RIPL у лиц с ИБС и инсультом составляло 2,4 и 3,7. У пациентов с инфарктом миокарда показатель RIPL оказался равен 3-4 — по сравнению с 1,3 RIPL у пациентов с ИБС без инфаркта. <…> Мы заметили больше всего поражений сетчатки именно у пациентов, перенесших инсульт. Поскольку сетчатка — прямое продолжение головного мозга, вероятнее, что RIPLs говорят о церебральном заболевании, чем о болезнях коронарных сосудов», — рассказали исследователи.

Таким образом, результаты подтвердили, что поражения сетчатки — биомаркеры предшествующих ишемических инфарктов этой внутренней оболочки глаза — распространены у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и могут служить дополнительным признаком для их прогнозирования и выявления. По мнению авторов работы, если офтальмолог обнаруживает у пациента RIPL, то его следует направлять на прием и к кардиологу.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии