Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Сегодня исполнилось 38 лет с момента первого летного испытания последнего советского космического гиганта — сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия». Ее запустили 15 мая 1987 года. Технически успешный проект дошел до полностью рабочего изделия, безупречно выполнившего два испытательных полета. Но так и не дошел до летной эксплуатации по причинам, от него уже не зависевшим. А запуск ракеты прошел тогда безупречно, хотя и не без особенностей — и одним из участников этих испытаний был автор Naked Science. Но обо всем по порядку.

Концепция сверхтяжелой системы

В 1980-х развитие космической техники продолжало гонку двух космических держав, СССР и США. К тому времени Советский Союз первым отправил в космос человека и достиг впечатляющих успехов в орбитальных станциях и долгосрочном пребывании экипажей в космосе. США высадили людей на Луну и начали отправлять на околоземную орбиту экипажи из шести-восьми человек. В обоих случаях это делалось сверхтяжелой («Сатурн-5») и похожей по стартовой массе и тяге тяжелой («Шаттл») системами запуска, из которых «Спейс Шаттл» был в значительной мере многоразовым, теряя при запуске лишь внешний топливный бак.

СССР проиграл лунную гонку, не доведя до эксплуатации свою первую сверхтяжелую ракету Н-1 (в форсированном варианте запускавшей на орбиту определяющие 100 тонн). К 1980-м годам Луна как цель никого уже не интересовала, но расширение доступа на околоземные орбиты было актуальным. Особенно с учетом проектов пилотируемых боевых орбитальных станций, больших и тяжелых. Они требовали кардинального выхода за массовые и габаритные пределы 20-тонных блоков, доступных пуску тяжелого «Протона», из которых строились все советские орбитальные станции.

Концепция многоразового космического самолета тоже была весьма привлекательной. Стоимость эксплуатации таких систем уходила на второе место по сравнению с их широкими возможностями, в том числе военного использования. Многоразовость, многочисленность экипажей, возможность доставлять в космос сразу десятки тонн и забирать с орбиты целые спутники с возвращением их на Землю были весомыми аргументами в пользу разработки крылатых космических систем.

Объединить оба направления развития в одной сверхтяжелой транспортной системе было резонно и дальновидно. Одна и та же ракета смогла бы выводить в космос и 100-тонные станции, и такой же по массе многоразовый пилотируемый челнок. При этом значительную часть конструкции в виде четырех ускорителей первой ступени можно было использовать многократно, до 10 полетов. В них предусмотрели парашюты, двигатели мягкой посадки и амортизационные стойки для приземления.

Так в СССР возникла сверхтяжелая транспортная космическая система «Энергия», во многом похожая на американскую систему «Спейс Шаттл» и многим от нее отличавшаяся. Как и американский челнок, она могла выводить на орбиту весьма сходный космический крылатый «Буран» и сохранять ускорители на парашютах. Но «Спейс Шаттлу» было не по силам ничего и близко подобного полезной нагрузке «Энергии», которая могла доставить на орбиту и оставить там в качестве полезной нагрузки 100-тонный модуль любого назначения, в три с лишним раза превосходя предельные 30 тонн полезной нагрузки «Шаттла». И при этом, подобно ему, могла вывести на орбиту крылатый космический «Буран».

Об истории разработки «Энергии» написано огромное количество материалов, их пересказ не входит в наши намерения. Отметим, что разработка изделия и его летные испытания — разные области, хотя близкие. Это наглядно видно, например, в авиации: летчики-испытатели не конструируют самолет, пусть и высказывают свои замечания во время и по итогам облетов самолета. Испытатели ракетной техники тоже не главные конструкторы. У них своя особенная деятельность, организационные структуры, техническое оборудование и алгоритмы работы.

Испытания небом

У создаваемых ракетных систем, дошедших до металла и прошедших различные стендовые испытания, наступает важнейший ключевой этап — летные испытания. Это сложный процесс проверки и отладки во время запусков всех конструкторских решений, причем с неизвестным заранее результатом. Пример неудачных четырех испытательных пусков первой советской сверхтяжелой Н-1 достаточно нагляден, итогом стали прекращение разработки и завершение программы. Конечно, вторая половина 80-х была уже другим временем, с другим уровнем технологий, с массовыми компьютерными расчетами и выросшим опытом разработок.

К 1987 году все было готово для первого испытательного пуска новейшей сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергии». На Байконуре построили, проверили и подготовили к пуску новый стартовый комплекс. Вокруг него на многие километры расположилась обширная и многочисленная собственная измерительная инфраструктура космодрома, работавшая по сопровождению пусков всех ракетных систем (и не только космического назначения), летавших с Байконура.

По трассе (наземная проекция траектории) выведения и полета по орбите располагались также многочисленные измерительные пункты разного «калибра» и оснащения. Работу второй ступени носителя с космодрома уже видно плохо, близко к горизонту, или не видно. Особенно завершение ее работы, иногда происходящее в сотнях километров от старта. А у ракеты может быть и третья ступень, работу которой необходимо отследить полностью, до момента финального выключения двигателя и завершения активного участка запуска.

Самые дальние от Байконура наземные измерительные комплексы находятся уже в Дальневосточном регионе. Что они, собственно, измеряют? Это не секрет.

Работа по любому пуску сводится к двум основным задачам: измерения движения ракеты в пространстве и происходящего у нее на борту.

Движение выступает главным итогом и мерилом работы ракеты-носителя. Вся ее задача — сообщить полезной нагрузке заданный вектор скорости, который формирует последняя ступень ракеты. Эта скорость должна иметь заданную величину, быть направлена в пространстве заданным образом и быть привязанной к точке с заданными географическими координатами на заданной высоте в заданный момент времени.

Как видим, параметров для скорости довольно много, достичь их точного заданного сочетания не так просто. Более того, это на самом невозможно и почти никогда не происходит, разве что случайно. Парадокс? Нет, это характерная особенность реального полета.

Любая техническая система работает с погрешностью, с ошибкой исполнения задачи. Которая сама является комплексом разных ошибок: ошибок исполнения, ошибок метода, ошибок бортовых измерений и многих других. Важно, чтобы точность работы ракеты-носителя оставалась в заданных пределах. А ошибка выведения, распадающаяся на ошибки величины скорости, ее направления, координат, высоты и времени, должна оставаться в допустимых пределах в рамках дальнейшей полетной задачи.

Вот такое фактическое движение полезного груза ракеты, получившееся в реальности и вобравшее в себя все ошибки и погрешности работы носителя, необходимо измерить. Это называется траекторными измерениями. Они выполняются как различными радиолокационными комплексами, так и другими системами, например радиотехническими.

Другая основная задача испытаний — телеметрия. В ней все измерения проводят на борту ракеты и полезной нагрузки датчики, расположенные во многих нужных местах и измеряющие различные физические величины. Это температуры, давления, напряжения, токи, различные ускорения, в том числе знакопеременные с высокой частотой — вибрации et cetera. Данные от датчиков передаются радиоволнами в окружающее пространство и достигают наземных приемных устройств. А от них поступают в комплексы регистрирующей аппаратуры, где записываются для последующего анализа. В целом все это называется радиотелеметрической системой того или иного типа. Подробнее о детализации и алгоритме работы радиотелеметрии в ракетных испытаниях мы рассказывали здесь.

Точки на территории

За береговой линией Дальнего Востока во времена СССР находились лишь специализированные плавучие морские измерительные комплексы. Они занимали нужную географическую точку в Мировом океане и выполняли там свою часть работы, аналогично наземным измерительным пунктам. Некоторые могли выполнять и командную функцию, отправляя на борт спутника команды. Или даже двустороннюю радиосвязь с экипажами на орбите.

Среди всего многообразия испытательных структур в тот день работал еще один, самый специализированный и необычный измерительный комплекс. Он расположен восточнее всех других наземных измерительных точек, на Камчатке. Территория Восточной Чукотки еще восточнее, но и значительно севернее; там не проходят траектории запусков и не проводятся измерительные работы.

Камчатский испытательный комплекс, или отдельная научно-испытательная станция ОНИС-43, известен сегодня как полигон «Кура» и предназначен главным образом для приема боеголовок межконтинентальных баллистических ракет.

Эта специфическая задача лежит на глубоком пересечении баллистики, аэродинамики и других добавочных моментов, от сейсмических волн до работы ядерной начинки боеголовки. Таких особенностей нет у космодромов и позиционных стартовых районов боевых межконтинентальных ракет. Это накладывает уникальные черты на камчатский принимающий полигон.

Своеобразие камчатских просторов

Например, траекторные измерения движения боеголовки в атмосфере измеряются не радиолокационными, а оптическими методами, с помощью оптических и инфракрасных фототеодолитов. Почему бы не радиолокатором, как сопровождают взлетающую ракету? Потому что боеголовка идет через атмосферу куда быстрее взлетающей ракеты. Обтекание ее воздухом создает ударную ионизацию (местами многократную), обтягивая изделие плазмой.

Этот плазменный след существует долго и растягивается в небе на километры. Иногда ночью в ясную погоду он просто виден визуально в виде полоски зеленоватого свечения, угасающего секунд 20 или дольше. Правда, чаще он виден за входящей в атмосферу боевой ступенью разведения, а боеголовка обычно слишком ослепительна, ослабляя визуальное восприятие своего следа.

Для радиолокатора этот ионизационный след виден как отражающий радиосигнал объект. И отнюдь не точечный; определить на нем текущие координаты точки радару куда сложнее, чем положение четко ограниченной в пространстве ступени ракеты.

Фототеодолиты, расположенные в трех измерительных пунктах в десятках километров друг от друга, отработают задачу обычным триангуляционным методом. Они определят угловое положение в небе яркой точки боеголовки, и в итоге будет определено положение боеголовки в пространстве (в конкретный момент времени) с погрешностью несколько метров при удалении в полсотни километров. Но у оптических средств своя уязвимость — погода. В туман и за облаками они ничего не увидят.

Другая система измеряет траекторию на последних километрах полета и тоже не радиолокацией — это радиотехническая суммарно-разностная дальномерная система СРДС «Волна». Третья система измеряет даже не траекторию, а лишь одну ее точку — конечную, она же точка падения. И делает это по трем независимым каналам, включая сейсмическую и баллистическую волны; это сейсмо-акустическая система оперативного определения координат точек падения САС «Вулкан».

Другие необычные системы есть на камчатском принимающем полигоне. Например, местная телеметрия включает необычную систему спецтелеметрии. Она не измерительная, а регистрирующая: не измеряет физические величины, но регистрирует события в системе взведения и исполнительной системе подрыва термоядерной боевой части. Подробнее о работе этих чисто боевых систем и спецтелеметрии мы писали здесь.

Технически это высокочувствительные приемные антенны (антенно-фидерные устройства) необычных «космических» форм, резко контрастирующих с нетронутыми природными ландшафтами местности.

«Слушайте, а что-нибудь обычное есть на этом странном участке суши?» — спросит уставший читатель. Да, обычная телеметрия в виде комплекса ПРА, приемно-регистрирующей аппаратуры.

Они сопряжены с быстродействующей радиотелеметрической станцией БРС-4М, быстрота работы которой нужна в том числе для измерения профиля вибраций на борту цели. Вибрации могут быть килогерцовыми. Как их записать? Только быстродействием, которое достаточно полно опишет профиль колебаний во времени, иначе характера и деталей вибраций не понять. Это универсальная система широкого профиля для проведения и регистрации самых разных измерений.

Работа по пролетной цели

Тут отметим, что у этих радиотелеметрических систем дальность устойчивого приема сигнала достигает двух тысяч километров, когда цель находится еще далеко в космосе. Такая ситуация закономерна за несколько минут до входа боеголовок в атмосферу.

Но есть еще нечастая ситуация, когда тоже нужна большая дальность приема сигнала. Иногда межконтинентальные баллистические ракеты запускают на максимальную дальность. Она у разных типов разная, составляет обычно 10-12 тысяч километров ортодромной (по кратчайшей линии на поверхности Земли между стартом и падением) дальности. При пусках на максимальную дальность расстояния от Байконура, Капустина Яра или Плесецка до Камчатки маловаты, это лишь примерно половина пути.

При запуске на максимальную дальность боеголовки и боевая ступень ракеты приходят в Тихий океан, в район примерно в тысяче километров от Гавайев. Камчатский полигон они проходят в космосе, в сотнях (иногда больше тысячи) километров над нашей планетой. Телеметрия вполне устойчиво работает по этим целям, называемым в такой ситуации пролетными.

Можно уйти в рассказы об этих делах дальше, но теория есть теория, а практика есть практика. Она обычно вносит свои коррективы в происходящее. Давайте взглянем, как проходил первый пуск «Энергии» с ракурса измерительного пункта камчатского принимающего полигона.

Боевая работа

Задание работы по пролетной цели было у очередной боевой работы на измерительном пункте ИП-14, назначенной на 15 мая 1987 года. Оптические измерительные средства — две фоторегистрирующие станции ФРС-2 «Дятел» с двумя фототеодолитами на каждой — задействованы не были. Все равно они не увидят цель в космосе. А телеметрические станции были задействованы обычным образом. Но по необычной цели.

Луч зрения телеметрических антенн «Жемчуг-М» высокочувствителен, но очень узок ради дальности приема. Цель, обычно это боеголовка со своим номером в запуске, излучает свой телеметрический сигнал слабо, потому что сферично, и ее бортовой передатчик небольшой мощности. Где и как в этом пуске пройдет в небе боеголовка — откуда знать такой высокоточной антенне, чтобы навестись на цель? Для этого работает баллистический центр. Он по проекту запуска рассчитывает для всех измерительных пунктов, как пройдет относительно них весь процесс запуска и падения. Он дает каждому наблюдателю видимость цели в его поле зрения в привязке к полетному времени.

На измерительный пункт за несколько дней до пуска приходит целеуказание, или ЦУ. Это совершенно секретный документ, занимающий много страниц, в котором подробно расписано расчетное баллистическое положение всех целей (у ракеты 15А18М бывало до 14 боевых блоков в идущем в небе боевом ордере; в залповых пусках нескольких ракет их ещё больше) над местным горизонтом в последовательные моменты полетного времени. Расчетные азимут, угол места и удаление каждые 10 секунд, когда цель еще вдали и смещается в небе медленно. Позже каждые пять секунд; и каждую секунду, когда цель полетит вблизи с наибольшим смещением в небе.

По этим целеуказаниям антенны проворачиваются в нужные точки неба по назначенной цели на комплексной тренировке за день-два до боевой работы. И по ним идет позже и боевая работа: в заданный момент времени антенны стоят под заданными углами к горизонту (угол места) и северу (азимут), управляемые операторами станции. Тогда они видят цель в центре своего поля зрения (диаграммы направленности антенны) и внимательно слушают ее сигнал издалека.

Испытатель Петров, готовности и ТВС

Петров посмотрел по своей привычке цифры в только что пришедших ЦУ и увидел там удивительное дело. Азимуты на цель, начинаясь с обычного северо-западного направления прихода боеголовок, поворачивали дальше к северу до привычных направлений на точки падения. Но не прекращались там, а росли дальше, разворачиваясь на восток, и даже постепенно уходили от него к югу.

Первый раз Петров видел в целеуказаниях азимуты со значениями 90 градусов и больше. Значит, цель приходила к полигону как обычно, а потом почему-то летела дальше в океан, к востоку и позже к югу. Это означало одно: предстояла работа по пролетной траектории.

Летело что-то с Байконура. Тип ракеты, обычный буквенно-цифровой индекс, для этой работы не указывался, только слово «изделие». Готовности начались обычным порядком, в вечернее время. Наверное, стоит рассказать, что такое готовности.

Готовность — это дискретное время, остающееся до пуска. Оно выражается отрезками разной длительности. Готовности имеют свою четкую последовательность и во время боевой работы доводятся до пункта совсекретным документом по спецсвязи. Начинаются они с четырехчасовой готовности. Каждая готовность немедленно доводится до всех средств, участвующих в работе.

Станции после этого должны подтвердить свою готовность к работе. Общий доклад о готовности пункта идет дальше в центр. В нем не только измерительные средства, но и питающая их точным миллисекундным временем станция ПП СЕВ (приемного пункта системы единого времени) и ДЭС, дизельная электростанция, обеспечивающая большой поток энергии измерителям, и узел связи, и прочие структуры. Готовность три часа сменяется двухчасовой и часовой; в целом это пока вольготное время для операторов станций.

С часовой готовности наступает основная фаза происходящего. Готовности учащаются, следующей объявляется получасовая готовность. В приоткрытые форточки аппаратных, где размещены измерительные станции, доносится затихающий гул турбовинтовых двигателей. Это самолеты со спецаппаратурой спецконтроля (увы, тавтология, но из песни слов не выбросить, это называется именно так) проплыли в направлении зоны своей работы в небе. Следующей за получасовой наступает готовность 15 минут. Все находятся по своим местам, отлучаться уже нельзя. Поступает и доводится на центральный пост 10-минутная готовность. Через пять минут объявляется последняя, пятиминутная готовность.

После пятиминутной готовности все ждут. Центральный пост, операторы ФРС, телеметристы. Течет время. Минута. Другая. Третья. Сейчас нужен сигнал о том, что все началось. Главный сигнал. Нет никакого закусывания губ, никто не барабанит пальцами, и нет прочих бессмысленных жестов и движений. Все готовы и ждут сигнала, а дальше как судьба ляжет, точнее, как лягут точки падения боеголовок. Может, ничего вообще не прилетит, как уже бывало.

Участники боевой работы собраны и готовы отработать пуск, как и многие другие разы перед этим. Ведь всем не впервой.

Он приходит на пункт в виде миллисекундного ТВС, точного времени старта, привязанного к московскому времени. Это измеренное время срабатывания контакта подъема изделия со стартового устройства. Оно поступает в течение полминуты от расчетного нуля, если все хорошо. Его числа означают, что ракета ушла в небо со стартовой позиции, какой бы эта позиция ни была: стартовый стол космодрома, шахта позиционного района, колесная машина, подлодка — контакт подъема разомкнулся, и ракета начала свой полет. Зачем и кому нужны эти секунды и миллисекунды?

ТВС заводится в программы положения антенн в небе. Они сейчас направлены на горизонт, в точку будущего радиовосхода цели; но отсчет идет уже по фактическому полетному времени, а не расчетному. Иногда антенны заранее направлены чуть выше горизонта, на градус, потому что в момент баллистического восхода цели (пересечения ею горизонта) ее еще совсем не слышно. Подъем над горизонтом означает приближение цели и начала устойчивого приема ее сигнала. Другие многочисленные детали опустим, как отдельные испытательские разговоры. Первым, к кому поступало ТВС, был Петров. Но зачем мы так подробно сосредоточились на этом ТВС? Потому что оно все не поступало и не поступало.

Пуск с переносами

После готовности один час, вместо следующей получасовой, пришел перенос работы на час. Переносы дело обычное; отбой (прекращение) боевой работы бывает реже, перенос чаще. Переносы делаются по любым причинам, препятствующим результативному пуску. И результат этот надо измерить; а если не измерен – нет оценки пуску, и он стал напрасным. Переносят как по причинам старта, так и по принимающему полигону. На нем может быть плохая погода, и его оптические средства не отработают. Иногда это важно, иногда нет, если их не задействуют, как в этой работе. Перенос пуска сейчас был от старта на Байконуре.

Обычно проходил час переноса, и проблема разрешалась. Если нет — следующий перенос еще на час, и новая часовая готовность. Время ожидания и боевой работы на пунктах при таких переносах уходит до часу-двух ночи. Так бывает не часто, но случается. Так было и в этот майский вечер. За первым переносом последовал второй, на час. За ним третий. Вечер плавно перешел в ночь следующих суток, 16 мая. К четырем часам утра стали осоловевшими и расчеты станций, и дежурная смена технического здания. А переносы все продолжались, и каждый раз на час.

Рассвело. Наступило утро. Майские снега озарились солнцем, выглянувшим из-под горизонта. Хорошо, что оптические средства не работали — им пришлось бы менять ночные светофильтры на более мощные дневные из-за сменившегося режима освещения. В шесть утра прошла получасовая готовность, за ней все короткие, включая пятиминутную.

После половины седьмого утра, после долгой ночи ожидания в готовности, телеграфный аппарат спецсвязи начал выстукивать: «ВС. ВС. ВС. («Внимание, Сигнал!» — прим. автора) Старт произведен. ТВС 21 час 30 минут … секунд … миллисекунд.». Боевая работа вступила в главную фазу реального выполнения задачи.

Цель, оставшаяся суборбитальной

В это время «Энергия» стремительно разгонялась в потемневшем небе над казахстанской полупустыней, отбрасывая огромную струю смешанного кислородно-керосинового пламени и раскалённого водяного пара. Стартовая тяга одновременно работающих боковых ускорителей и двигателей второй ступени достигала 3425 тонн, примерно соответствуя 3500 тоннам стартовой тяги ракеты «Сатурн-5». Через 2,5 минуты керосиновое пламя боковых ускорителей погасло, и они отошли в стороны от продолжавшей работать второй ступени. Дальше ракета пошла на чисто паровой тяге. Спустя восемь минут после старта ступень выключила двигатели.

«Буран», который должна была запускать на низкую орбиту «Энергия», не только внешне напоминал американский «Шаттл», но и повторял его уже проверенную полетами баллистику выхода на орбиту. Главные двигатели «Шаттла» выключались немного раньше орбиты, когда он чуть-чуть не дотягивал до орбитальной скорости. Оставшийся небольшой прирост скорости «Шаттл» делал своими двигателями орбитального маневрирования. Это позволяло сбросить большой внешний топливный бак еще на суборбитальной траектории, обеспечивавшей скорый и неотвратимый вход бака в атмосферу в расчетной зоне.

Выйди он на орбиту — и потребовалась бы отдельная операция сведения его оттуда, с тормозным импульсом двигателей, с риском отказа этого торможения и неуправляемого падения большой конструкции с нерасчетным разбросом времени и места. А на суборбитальной траектории с баком ничего делать уже не нужно — все естественным образом сделают сами две безотказные и неотвратимые силы: гравитационная и сила сопротивления воздуха.

Аналогично действовала связка «Энергия» — «Буран», не допуская на орбиту вторую ступень, с довыведением «Бурана» на орбиту своими двигателями орбитального маневрирования. Эта же баллистика работала при запуске другой полезной нагрузки, которая должна была дотягивать до орбиты собственными двигателями. И первый запуск происходил именно так.

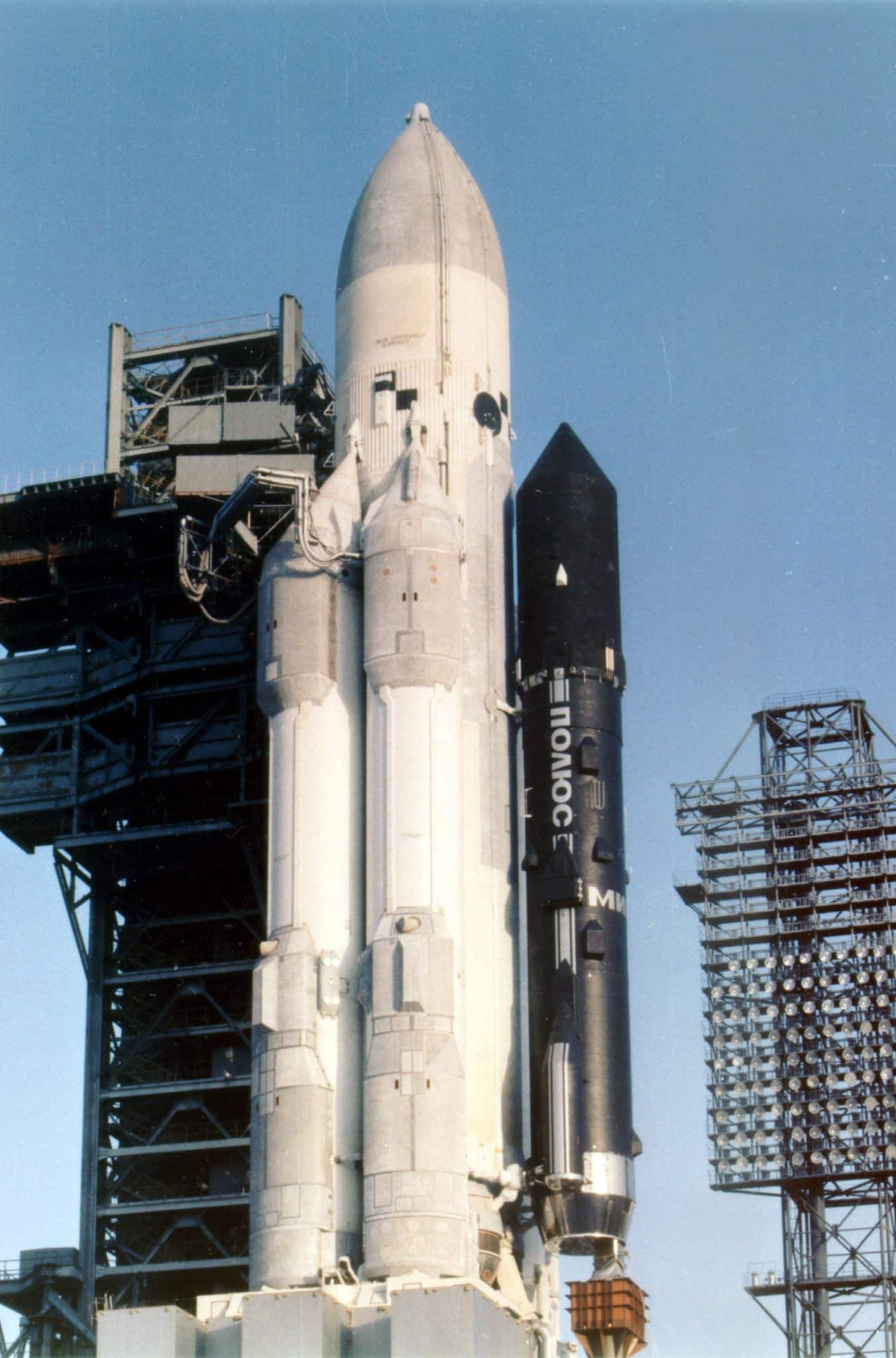

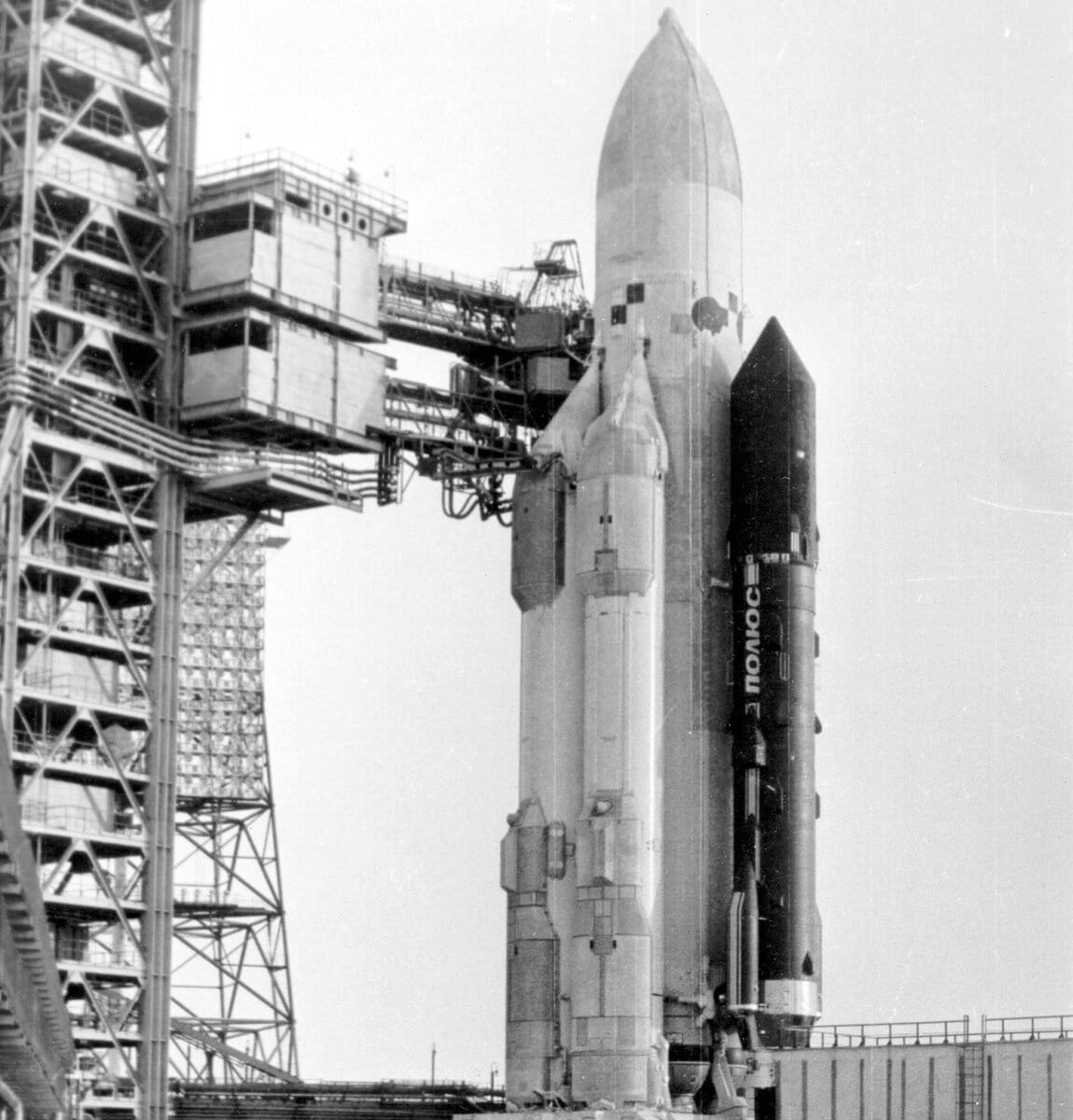

«Энергия» отработала пуск отлично. Она запустила массово-габаритный динамический макет «Скиф-ДМ» (с надписями на борту «Полюс» и «Мир-2») боевой лазерной орбитальной станции, длиной 37 метров и массой почти 80 тонн. Эта полезная нагрузка тоже была новой, испытывалась впервые, и отработать задачу запуска у нее не получилось. Из-за отказов в системе ориентации «Скиф-ДМ» не смог выполнить приращение своей скорости до орбитальной и остался на суборбитальной траектории, ведущей в атмосферу.

К семи часам эта утомившая всех штуковина прошла неподалеку от полигона там, вверху, своей дорогой в космосе. Измерительный пункт, созданный и предназначенный работать с суборбитальными целями, отработал по цели, должной стать орбитальной. Но цель словно подчинилась природе полигона и, вопреки своей задаче, тоже стала суборбитальной. Полезная нагрузка постепенно завалилась в Тихий океан, этим и закончив пуск.

Усталые и измотанные телеметристы поплелись в часть. Не менее вымотанный Петров, не спросив даже, как получилось принять сигнал, продолжил работать в техническом здании, ожидая утренней дежурной смены.

Сменившись и придя в расположение части, ночная дежурная смена даже не пошла на завтрак, сразу залезла в кровати и забылась глубоким сном. И только отоспавшись после ночной боевой, все узнали из телевизионных сообщений, что в Советском Союзе произведен успешный пуск новой ракеты-носителя «Энергия».

В когорте испытателей сверхтяжелых ракет

Все специалисты, работавшие в этом пуске в составе стартовой и других команд космодрома, дежурных смен и расчетов станций измерительных пунктов, вошли в редкую категорию участников летных испытаний сверхтяжелых ракет. Таких испытаний в истории космонавтики было всего 16, все они проходили в двух странах: СССР и США.

В Советском Союзе провели шесть летных испытаний сверхтяжелых систем: четыре пуска Н-1, все аварийные, и два успешных испытательных пуска «Энергии». В США к летным испытаниям сверхтяжелых ракет относятся два первых пуска ракеты «Сатурн-5» (в 1967-м и 1968-м) и восемь пусков системы «Старшип» за последние два года (апрель 2023-го – март 2025-го).

Из всех сверхтяжелых систем у «Энергии» оказалась самая нелогичная судьба. Советская «Н-1» не пошла в эксплуатацию, в череде аварийных пусков не дойдя до успешных результатов. Американская «Сатурн-5» успешно прошла испытания и перешла к летной эксплуатации. «Старшип» Илона Маска только проходит испытания и еще не дошел до полностью успешных результатов, открывающих дорогу к штатным полетам. И только «Энергия» после двух полностью успешных испытательных пусков не пошла в летную эксплуатацию — это уже не было связано с ракетой и ее летными тестами.

История пошла своим путем, в котором «Энергии» не оказалось места. Причины этого и особенности дальнейшего вектора движения российского космоса оставим за рамками нашего рассказа.

Каждый видит и помнит события со своего ракурса. В памяти Петрова остались и этот день, и этот пуск, один среди многих пусков, в которых ему доводилось работать. Он выделялся и своеобразным характером, и непревзойденной длительностью боевой работы. И редкой категорией летных испытаний сверхтяжелой ракеты, участником которых остаются на всю жизнь.

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно