Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

«Роскосмос» предложил «АЭС на Марсе» и сразу отказался от этой идеи. В США космический реактор уже испытали

На днях одно из ключевых подразделений «Роскосмоса» — конструкторское бюро «Арсенал» — предложило доставить на Марс атомную электростанцию. Глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин почти сразу назвал идею «детским садом». Такая реакция выглядит максимально странной на фоне отечественного энтузиазма, связанного с «атомизацией» космоса. К тому же американские коллеги по отрасли давно разрабатывают свой вариант реактора для внеземных исследований и уже успешно испытали прототип.

О любопытной идее российских инженеров и ученых из КБ «Арсенал» сообщило в субботу РИА Новости со ссылкой на внутренние документы предприятия, имеющиеся в распоряжении агентства. Согласно предложенной концепции, АЭС можно использовать для питания перспективной отечественной базы на Марсе. Мощность установки не уточняется, но для ее доставки к Красной планете планируют использовать ядерный буксир «Зевс». То есть порядка 10-20 тонн, что сравнимо с реактором самого космического аппарата (около мегаватта электрической мощности).

На подлете к Марсу пока неназванная АЭС должна будет отделиться, войти в атмосферу и спуститься на поверхность при помощи парашютов. Ядерный буксир затем совершит маневр в гравитационном поле Красной планеты и ляжет на обратный курс. Но вместо возвращения домой его можно задействовать как мощный ретранслятор сигналов, расположенный в одной из точек Лагранжа системы Земля — Марс. В этой области пространства силы тяготения двух планет уравниваются, и некий объект может находиться в сравнительно стабильном положении без значительных затрат топлива.

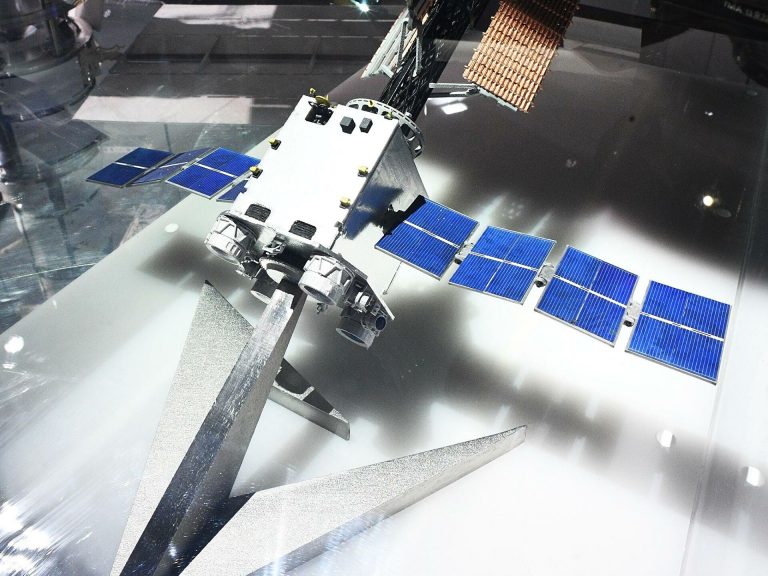

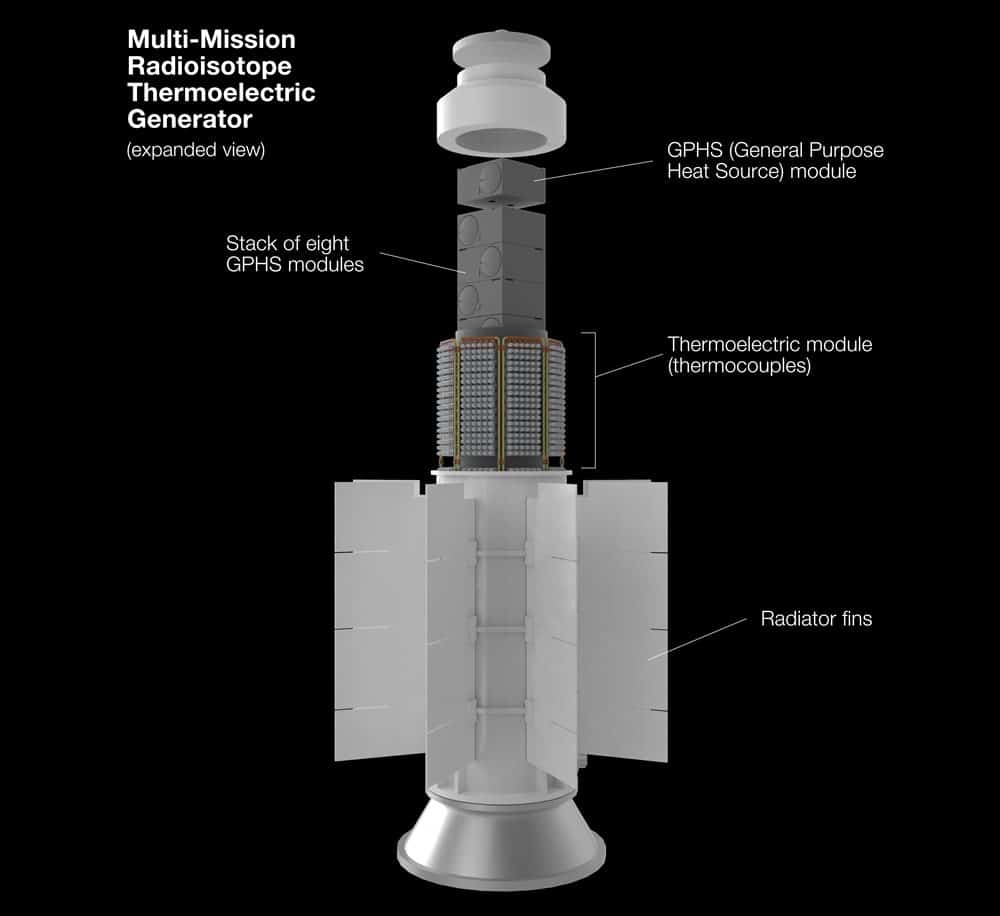

Энергия, получаемая в результате распада радиоактивных элементов, широко используется в космических аппаратах более полувека. Ее применяют для выработки электричества (РИТЭГи), обогрева приборов (в виде «таблеток», например, плутония около чувствительной к холоду аппаратуры) или в качестве источников предсказуемого постоянного потока частиц. Радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи) — довольно простые устройства без движущихся частей, способные работать десятилетиями, плавно снижая свою мощность по мере распада делящихся материалов. Их эффективность преобразования тепла в электричество не превышает 3-6%, но при этом в них не идет цепная реакция, то есть вероятность радиационной аварии полностью исключена (кроме случаев физического разрушения в результате внешнего воздействия). На изображении — типовая конструкция РИТЭГа на примере американского MMRTG (используется в марсоходах Curiosity и Perseverance) / © NASA Советский Союз успел отправить на орбиту едва не полсотни компактных АЭС. Первая серия — БЭС-5 «Бук» — разрабатывалась с 1960 года и использовалась в разведывательных спутниках системы «Легенда» (1970-1988 годы). Конструкция реактора была максимально простой и технологичной для своего времени: активная зона с 30-50 килограммами высокообогащенного урана-235 в 37 тепловыделяющих сборках, калиевый теплоноситель и термоэлектрический преобразователь. Из 100 киловатт тепла они вырабатывали три-пять киловатт электричества и могли работать до 120 суток. Правда, из 31 аппарата с реактором на борту два быстро закончили свою службу в океане, один разрушился над островом Рождества, а один рухнул на территории Канады (ликвидация последствий, в том числе радиоактивного заражения, обошлась в 14 миллионов долларов на момент 1978 года). Остальные находятся на орбитах захоронения (750-1000 километров), где плавно разрушаются. На фото — макет ТЭУ-5 «Тополь», представляющего собой следующей поколение советских космических реакторов (использовался на двух спутниках в 1987 году) / ©Wikimedia, Tempe

Связь между буксиром и марсианской АЭС не только в области логистики — для разработки последней специалисты КБ «Арсенал» предлагают использовать наработанные при создании «Зевса» технологии. Задействование электростанции должно происходить только на поверхности Красной планеты. Там установка будет питать базу, обеспечивать ее энергией для бытовых целей, ведения научной деятельности и выработки ресурсов.

Идея, на первый взгляд, довольно разумная. Однако руководитель всего «Роскосмоса», как пишет РБК, посчитал результат умственной деятельности подчиненных «детским садом». По его словам, у госкорпорации отсутствуют подобные планы и ничего подобного она не предлагала. Такой комментарий Дмитрий Рогозин опубликовал у себя в твиттере, но потом почему-то удалил эту запись. Вне зависимости от желаний чиновника, как говорится, «интернет все помнит».

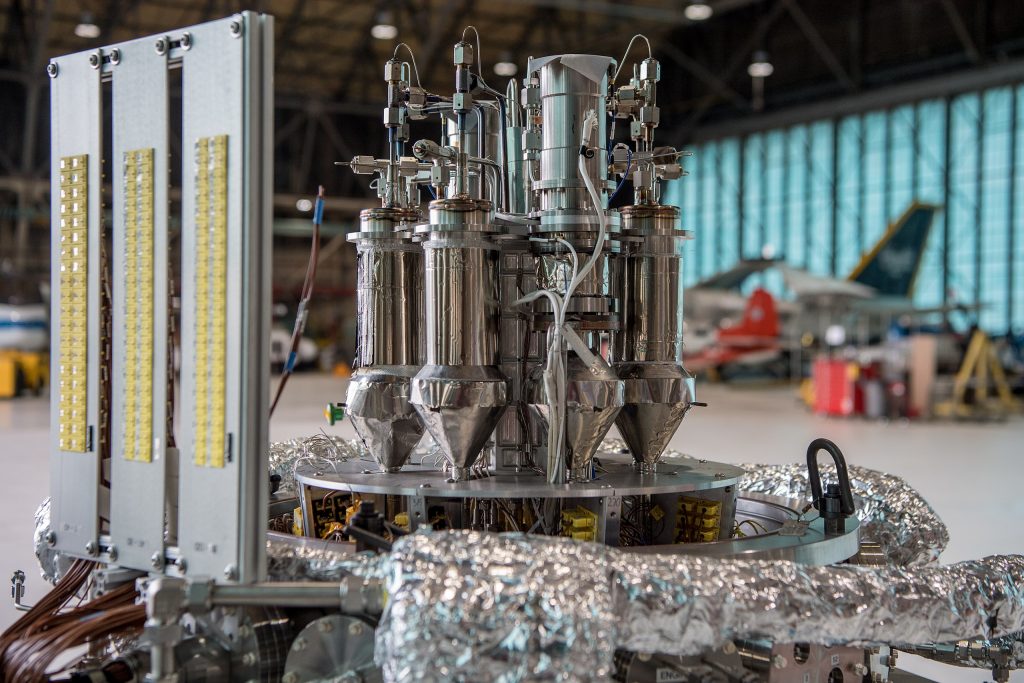

Что интересно, в США разработки атомных реакторов для применения в космосе и на других небесных телах идут в довольно бодром темпе. Проект Kilopower стартовал в 2015 году, и уже к 2018-му специалисты NASA продемонстрировали рабочий прототип. Он радикально отличается от любых схем — как использованных ранее, так и реализуемых сейчас. Тепловыделяющий элемент в нем нагревает тепловые трубки с расплавом натрия, которые, в свою очередь, переносят энергию к двигателям Стирлинга со свободным поршнем. А они уже вырабатывают электричество в линейном генераторе.

Во время серии натурных экспериментов установка показала коэффициент полезного действия около 30% — на порядок больше, чем у ранее созданных реакторов для работы в космосе. Фактически такая эффективность сравнима с показателями «полноценных» АЭС, где распадающееся радиоактивное топливо превращает воду в пар, а тот приводит в движение турбины. При этом Kilopower электрической мощностью в киловатт весит всего 134 килограмма и содержит в себе 28 килограммов урана-235 (по размерам литое ядро сопоставимо с рулоном бумажных полотенец).

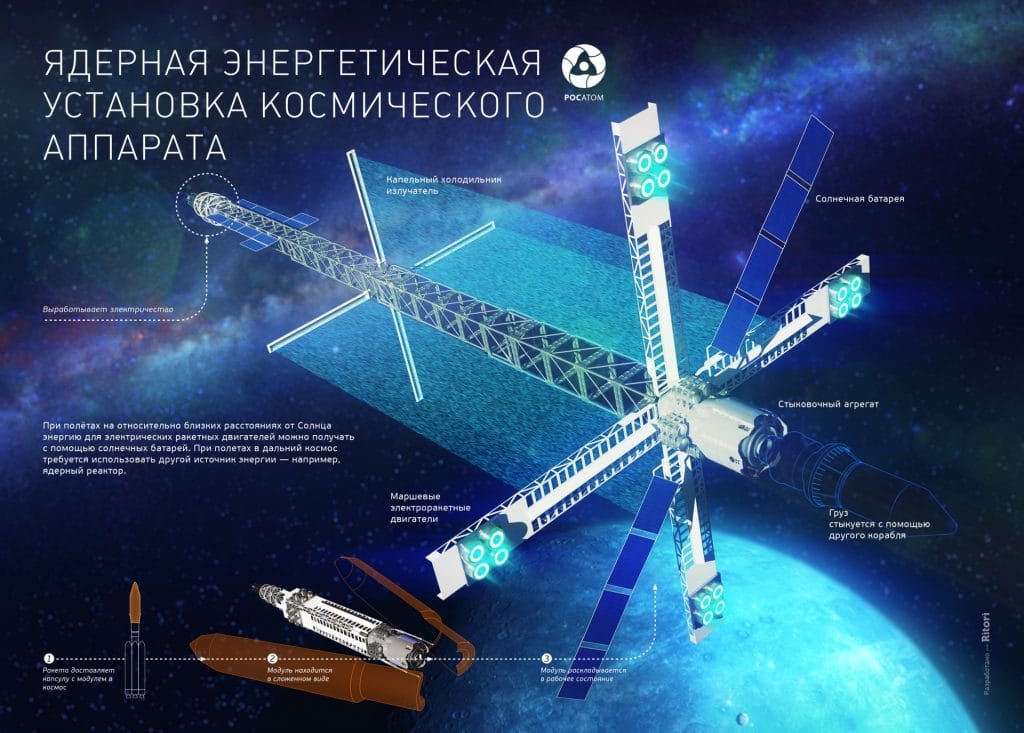

Идея отправить ядерные реакторы (установки, в которых не просто идет самопроизвольный распад делящихся материалов, а поддерживается цепная реакция) в космос появилась в умах инженеров и ученых еще в середине XX века. Первыми это сделали США — их SNAP-10A проработал на орбите 43 дня, пока неполадка в дополнительном оборудовании не вызвала срабатывание защиты и заглушение активной зоны. Затем аппарат перевели на орбиту захоронения, где он находится до сих пор. Больше американских атомных реакторов в космосе не было, все разработки в этой области NASA сконцентрировало вокруг проекта Kilopower и его предшественников. На фото — верхняя часть прототипа установки Kilopoewer с трубками двигателей Стирлинга / ©NASA Инфографика транспортно-энергетического модуля, он же ядерный космический буксир «Зевс» (проект «Нуклон») без модуля полезной нагрузки. В качестве источника энергии он использует ядерную энергодвигательную установку мегаваттного класса, а выработанное ею электричество направляется на ионные двигатели повышенной мощности. Корнями разработка уходит в советский проект «Геркулес» 1978 года. Аналогичный проект, но с реактором мощностью 0,25-05 мегаватт, в 2003-2005 годах прорабатывало NASA, однако агентству не удалось получить дальнейшее финансирование и его закрыли / ©Роскосмос

С одной стороны, американский проект не поражает воображение заявленной мощностью: самая крупная модель Kilopower выдаст 10 киловатт при весе в полторы тонны. Что это такое по сравнению с мегаваттом! Но с другой — разработка NASA устроена не просто, а элементарно. Кроме управляющего стержня и поршней в герметичных камерах двигателей Стирлинга, она не имеет подвижных деталей вовсе. Расчетный срок службы достигает 12-15 лет в зависимости от режима работы, ей не нужно охлаждение (достаточно пассивного рассеивания тепла стенками корпуса) и обслуживание или заправка.

В ядерной энергодвигательной установке мегаваттного класса (ЯЭДУ), которая станет сердцем отечественного «Зевса» (проект «Нуклон»), используется более «земной» подход. Ядро реактора нагревает газ-теплоноситель (гелий с ксеноном), а тот приводит в движение турбину. Избыточное тепло сбрасывается капельным холодильником-излучателем в открытое пространство. Разработка всей системы с попеременным успехом идет с 2009 года. По некоторым данным, в том числе на основании заявлений Рогозина, складывается впечатление, что на сегодня испытаны некоторые компоненты ядерного буксира и созданы несколько производственных макетов. Первый полет «Зевса» ожидается в 2030 году, он продлится 50 месяцев.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии