Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Суперкомпьютерное моделирование помогло определить структуру жидкого углерода

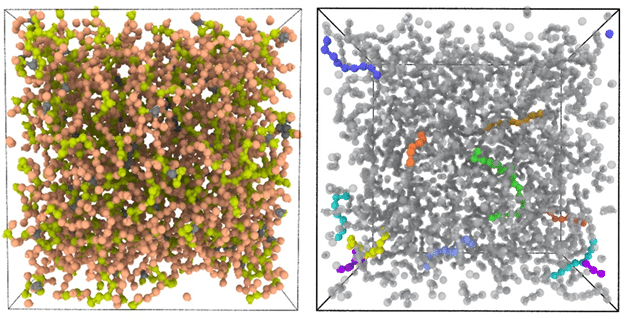

Российские ученые исследовали поведение жидкого углерода с помощью суперкомпьютерного моделирования и впервые охарактеризовали его структуру на наноразмерных масштабах. Результаты свидетельствуют о том, что при относительно низких давлениях жидкий углерод представляет собой смесь линейных sp-гибридизованных цепочек и структурно напоминает карбин — загадочную твердую фазу углерода, споры о существовании которой ведутся уже более полувека.

Работа опубликована в высокорейтинговом научном журнале Carbon. Углерод известен богатым набором аллотропных модификаций: от знакомых всем графита и алмаза до модных в наши дни нанотрубок, фуллеренов и многочисленных производных графена. Всем этим твердым модификациям углерода посвящены тысячи научных статей и целые монографии, а вот о свойствах его жидкой фазы известно удивительно мало. Несмотря на существенную практическую значимость, до сих пор нет достоверных экспериментальных данных о линии плавления графита или параметрах тройной точки «пар — жидкость — графит».

Такое положение — следствие ряда технических сложностей, связанных в первую очередь с трудностями стабилизации жидкого углерода при экстремально высоких температурах. Кроме того, температура образования жидкого углерода настолько высока, что тигель для его удержания попросту не из чего изготовить: любой другой жаропрочный материал расплавится раньше, чем сам образец.

Свойства жидкого углерода и аспекты плавления графита имеют долгую историю исследований, которые начались еще в 1920-х годах и были позднее продолжены уже во второй половине XX века экспериментами по лазерному нагреву и нагреву электрическим разрядом. Но после нескольких десятилетий интенсивных усилий результаты измерений температуры плавления графита по-прежнему крайне противоречивы: даже при близких значениях давления точки плавления разбросаны по широкому диапазону температур от 3700 до 6700 К.

При этом с развитием технологий знания о поведении углерода в области экстремальных температур становятся все более востребованы: фазовые переходы «твердое тело — жидкость» могут возникать в ходе синтеза углеродных наночастиц или встречаться при интенсивной лазерной абляции углеродных материалов. Перспективные методы восстановления графена из его оксида также требуют нагрева до температур порядка 3500–4000 K.

Здесь на помощь приходят методы суперкомпьютерного моделирования: они позволяют заглянуть в области, которые пока недоступны эксперименту. С помощью этих методов группа ученых из Объединенного института высоких температур РАН и Московского физико-технического института провела атомистическое моделирование жидкой фазы углерода.

Никита Орехов, заместитель заведующего лабораторией суперкомпьютерных методов в физике конденсированного состояния МФТИ, рассказывает: «Атомистическое моделирование является одним из основных направлений деятельности нашей лаборатории в МФТИ. Этот подход позволяет численно описывать и предсказывать поведение каждого отдельного атома в некотором, как правило, очень небольшом объеме вещества.

С вычислительной точки зрения такие методы крайне ресурсоемкие и требуют использования высокопроизводительных машин, способных для решения одной задачи задействовать одновременно сотни, а порой и тысячи отдельных процессоров, — так называемых суперкомпьютеров».

Моделирование жидкого и аморфного углерода — чрезвычайно сложная задача, и существовавшие до недавнего времени методы эмпирической молекулярной динамики справлялись с ней сравнительно плохо. Однако алгоритмы машинного обучения, уже плотно проникшие практически во все сферы научной деятельности, помогли совершить важный прорыв и в этой области. В последние годы начали появляться модели машинно-обучаемых межатомных потенциалов, точность которых вплотную приближается к возможностям квантово-химических методов.

Михаил Логунов, аспирант МФТИ, младший научный сотрудник лаборатории суперкомпьютерных методов в физике конденсированного состояния МФТИ, добавляет: «В нашей работе мы применили методы классической молекулярной динамики с машинно-обучаемым потенциалом и исследовали поведение жидкого углерода при Т=5000–7000К — в области экстремальных температур, практически недоступной для анализа экспериментальными методами.

Расчеты показали, что в определенном диапазоне давлений жидкий углерод существенно меняет свою структуру и становится похожим на смесь линейных sp-гибридизованных цепочек толщиной в один атом. Это крайне неожиданное поведение для ковалентной жидкости. Такие цепочки экспериментально наблюдались при комнатной температуре, но их удавалось стабилизировать только в очень специфических условиях, например внутри углеродных нанотрубок.

А полвека назад было предположено, что sp-гибридизованные цепочки могут образовать еще одну гипотетическую фазу твердого углерода — так называемый карбин. И, хотя синтез карбина так и не был осуществлен на практике, наши расчеты показывают, что при определенных условиях его структурные мотивы можно наблюдать в жидкой фазе углерода.

Полученные данные о жидкой фазе углерода могут быть важны как с практической точки зрения, например для поиска новых методов высокотемпературного синтеза углеродных наночастиц, так и с более фундаментальной: углерод при экстремальных температурах — нередкий гость в задачах астрофизики.

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.

Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно