Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые нашли предка смертельного патогена летучих мышей

Исследователи уточнили эволюционные связи возбудителя синдрома белого носа у летучих мышей, грибка Pseudogymnoascus destructans, с его непатогенными родственниками. У летучих мышей при синдроме белого носа ухудшается иммунитет, повреждаются крылья и происходит обезвоживание организма, которое приводит к гибели. По оценкам ученых, общий предок грибка Pseudogymnoascus destructans и ближайшего непатогенного вида жил около 28 миллионов лет назад.

Авторы также проанализировали протеом — набор всех белков — Pseudogymnoascus destructans и увеличили число белков с присвоенными функциональными категориями почти в шесть раз. Вероятно, эти белки могут играть ключевую роль в заражении летучих мышей. Полученные данные проливают свет на происхождение и жизнедеятельность возбудителя синдрома белого носа и будут полезны при разработке лечения этого заболевания.

Летучие мыши опыляют растения, распространяя их семена, а также регулируют численность насекомых-вредителей, например, моли и медведки. Однако в последние годы численность летучих мышей во всех местах обитания, особенно в Северной Америке, сокращается из-за синдрома белого носа — заболевания, вызываемого грибом Pseudogymnoascus destructans. Единичные случаи этого синдрома также зарегистрированы в России. О синдроме белого носа впервые сообщили в Северной Америке в 2006 году. Сейчас считается, что возбудитель был занесен из Евразии и быстро распространился в популяциях летучих мышей, из-за чего в некоторых регионах их смертность достигла 90%. Несмотря на активные усилия зоологов по изучению этого заболевания, до сих пор не до конца понятно, как его возбудитель меняется генетически и подстраивается под новые условия, чтобы заражать все больше животных. Из-за этого не удается разработать эффективные стратегии по борьбе с синдромом белого носа у летучих мышей.

Ученые из Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону) с коллегами проанализировали геном гриба Pseudogymnoascus destructans. Для этого авторы обобщили информацию о последовательностях ДНК митохондрий — энергетических станций клетки — из открытой базы данных об этом грибе и смогли сделать выводы о его происхождении и активности.

Анализ показал, что Pseudogymnoascus destructans относится к одной эволюционной ветви с антарктическими грибами Thelebolus microsporus, Antarctomyces pellizariae и Antarctomyces psychrotrophicus, общий предок которых жил около 140,9 миллионов лет назад в условиях более теплого климата. Позднее, примерно 28 миллионов лет назад, Pseudogymnoascus destructans и его близкий родственник Pseudogymnoascus pannorum разошлись от общего предка, после чего первый приспособился к жизни в холодных пещерах и стал возбудителем синдрома белого носа у летучих мышей.

Авторы также проанализировали данные о белках, которые может синтезировать патоген, и выявили 12 206 белков с присвоенными функциями, тогда как ранее их было описано лишь 2 137. До этого в литературе они назывались «неохарактеризованными», потому что об их свойствах ничего не было известно. Ученые предполагают, что именно эти пока не изученные белки могут вносить вклад в болезнетворность гриба.

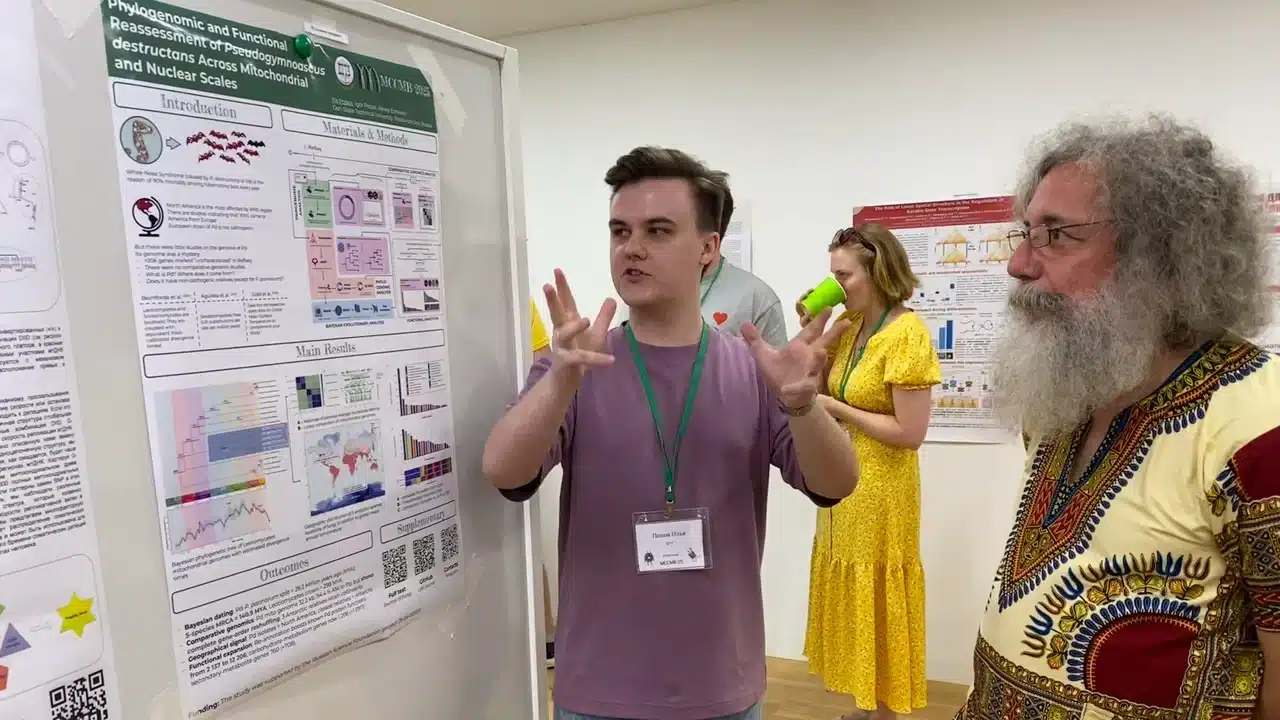

«В дальнейшем мы планируем создать биобанк всех ДНК патогена и полностью расшифровать его геном. Недавно стало известно, что у Pseudogymnoascus destructans есть брат-близнец, которого назвали Pseudogymnoascus destructans-2. Нам было бы интересно провести сравнительный геномный анализ варианта гриба, выявленного в Ростовской области, и того, что описан в Северной Америке. Это поможет лучше понять до сих пор недостаточно изученную природу возникновения патогена», — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Илья Попов, аспирант, младший научный сотрудник Института живых систем ДГТУ.

В исследовании участвовали сотрудники Университета Сан-Паулу (Сан-Паулу), Политехнического института Виана-ду-Каштелу (Виана-ду-Каштелу), Ратгерского университета (Нью-Джерси), Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Москва) и Научно-технологического университета «Сириус» (Сириус).

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Fungi.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали цифровые следы студентов и впервые показали, что итоговые оценки зависят от личного стиля прохождения онлайн-курса. Сбалансированный тип учеников оказался успешнее традиционного и практико-ориентированного. Результаты работы помогут в создании адаптивных индивидуальных образовательных систем.

Исследователи Саратовского медуниверситета установили, что большинство пациентов с бронхиальной астмой имеют как минимум одну сопутствующую патологию, а у некоторых наблюдается четырех или более сопутствующих заболеваний.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно