Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Ученые впервые зафиксировали одиночные тепловые фотоны и сделали шаг к поиску темной материи

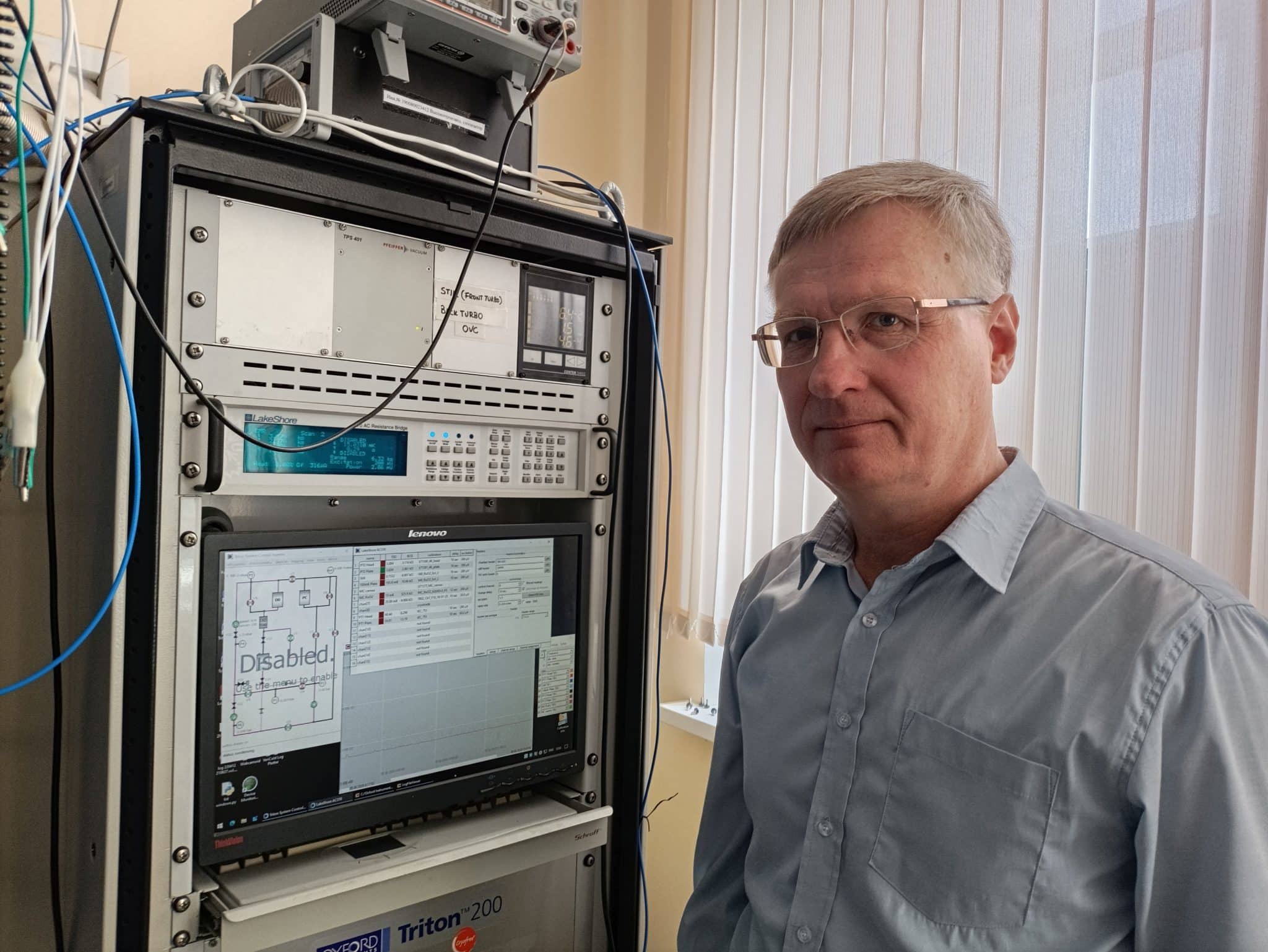

Сотрудники Института физики микроструктур РАН (филиал ИПФ РАН) приняли участие в разработке детектора одиночных микроволновых фотонов и провели цикл измерений по исследованию статистики тепловых фотонов в лаборатории «Сверхпроводниковая наноэлектроника» Центра квантовых технологий в НГТУ. Ученым удалось впервые в мире зафиксировать одиночные фотоны в области 14 ГГц, имеющие тепловую природу.

Результаты опубликованы в журнале Nature Communications. Исследование проводилось в рамках проекта сотрудников НГТУ при поддержке РНФ.

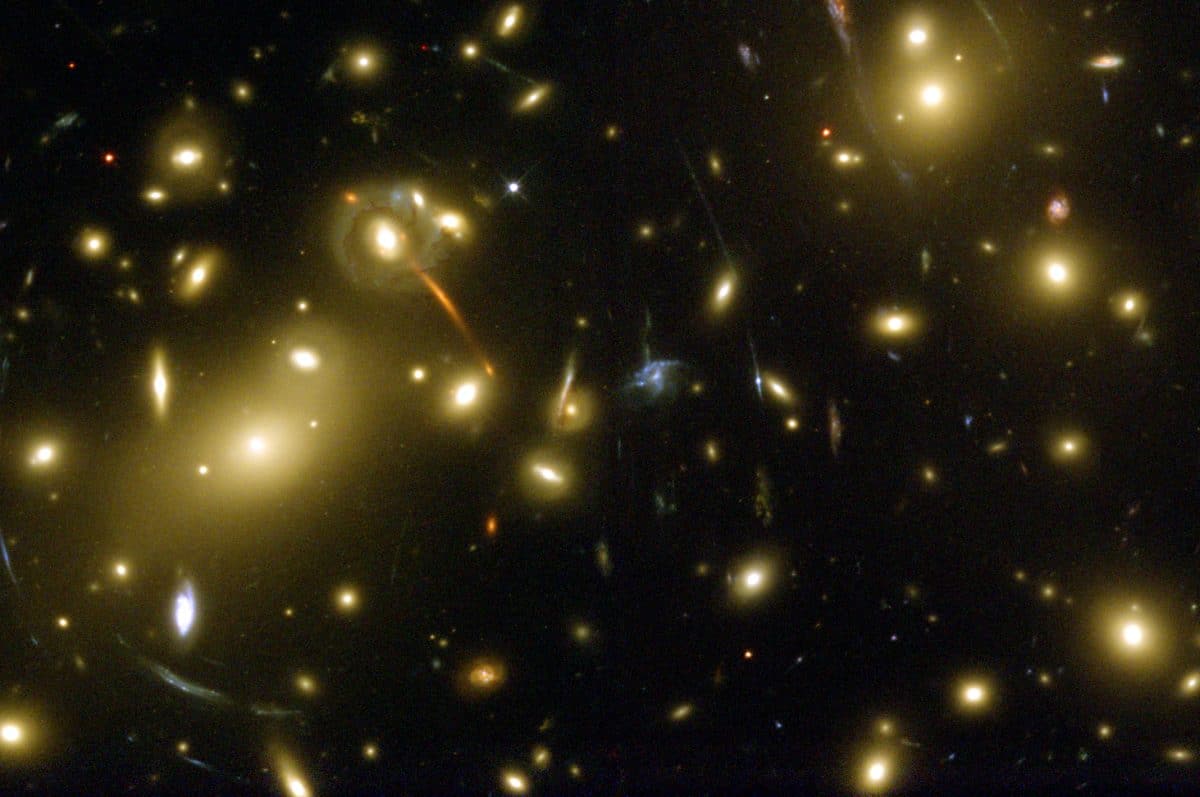

Детектирование одиночных фотонов в гигагерцовом диапазоне длин волн, а тем более исследование их статистики, является крайне сложной задачей. А именно в этом диапазоне, и особенно в интервале от 5 до 15 ГГц, ученые надеются обнаружить частицы темной материи – аксионы, которые в сильных магнитных полях должны конвертироваться в фотоны. Микроволновой диапазон перспективен для разработчиков фотонных квантовых компьютеров. В отличие от оптического диапазона, где сложно произвести запутывание фотонов из-за малых нелинейностей и малых длин волн, из-за чего такие компьютеры являются вероятностными, в микроволновом диапазоне относительно легко достижим режим сильной связи между «фотонными» кубитами. Благодаря этому можно реализовывать многокубитные операции и таким образом создать универсальный фотонный квантовый компьютер, где кубитами являются не отдельные логические элементы, а операции над фотонами.

Для создания и проведения эксперимента объединились ученые разных стран и научных институтов. Серию образцов детектора создали под руководством профессора Леонида Сергеевича Кузьмина на базе Технологического университета Чалмерса (Швеция). Их соавтором и основным технологом, изготовившим образцы, стала Анна Гордеева, руководитель лаборатории «Сверхпроводниковая наноэлектроника» НГТУ. Медный резонатор, являющийся источником тепловых фотонов, изготовил Николо Крещини из Национального института ядерной физики (Падуя, Италия), а нижегородские ученые, сотрудники ИФМ РАН, осуществляли доработку и настройку антенны резонатора с использованием оборудования Центра коллективного пользования ИФМ РАН.

Cборка системы «источник фотонов-детектор» проходила в лаборатории НГТУ под руководством Андрея Панкратова, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника отдела терагерцовой спектрометрии ИФМ РАН. Научные сотрудники института также отвечали за настройку измерительного стенда, создание программного обеспечения, проведение экспериментов и обработку данных.

Для создания уникальных детекторов специалисты НГТУ использовали джозефсоновский переход сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник на основе алюминиевых наноструктур. Такой подход позволил добиться большого времени между ложными срабатываниями – 10 секунд, это мировой рекорд.

«Наш детектор имеет время ложного срабатывания 10 секунд и при этом его эффективность достигает 45%. Эффективность ограничивается не свойствами детектора, а критической связью антенны и резонатора, что приводит к испусканию каждого второго фотона, рожденного в резонаторе. При увеличении времени ложного срабатывания количество «пойманных» фотонов уменьшается. Но мы уже понимаем, как решить эту задачу. Вполне реально увеличить время между ложными срабатываниями до 1000 секунд и практически не снижать эффективность детектора. Мы уже работаем над этим», — рассказывает Андрей Панкратов.

Исследования детектора и резонатора проводились в криостате растворения при температурах 20-80 мК. В этом диапазоне температур можно менять поток тепловых фотонов из резонатора от 1 фотона за 1000 секунд до нескольких тысяч фотонов в секунду и эффективно настраивать систему детектирования, изменяя ток через джозефсоновский контакт. Одним из важных результатов работы является демонстрация супер-Пуассоновской статистики фотонов, что подтверждает их тепловую природу, а также является признаком квантового хаоса.

«Нижегородский детектор работает в диапазоне 14 ГГц, благоприятном для поиска аксионов, – поясняет Андрей Панкратов. – Аксионы являются одними из наиболее вероятных кандидатов на роль частиц темной материи, неизученной потому, что она не взаимодействует с электромагнитным излучением, а проявляется только гравитационно. Обнаружить аксионы напрямую невозможно, но предполагается, что в сильном магнитном поле они могут конвертироваться в фотоны. Многие научные группы в мире пытаются решить задачу обнаружения фотонов от конверсии аксионов. Созданная нами рабочая система хороша тем, что не требует для своей работы низкофоновых условий. Ее не надо помещать глубоко под землю, чтобы уменьшить помехи. Поэтому поиск аксионов можно проводить в любой лаборатории, где имеется соответствующее оборудование».

Для дальнейшего развития этого исследования потребуется разработка нового оборудования, например, больших резонаторов с возможностью перестройки частоты, еще более эффективных детекторов и антенн. Такая полноценная рабочая система поможет специалистам продвинуться в «поисках» темной материи.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Специалисты УКБ №1 имени С.Р. Миротворцева СГМУ имени В.И. Разумовского провели успешное эндоскопическое удаление крупного кровоточащего новообразования толстой кишки у ребенка без разреза, через просвет кишки.

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) создали технологию экспресс-анализа качества природного газа. Впервые для этих целей была разработана нейросеть, что позволило определить показатели качества пробы в режиме реального времени за несколько секунд вместо 20-40 минут традиционным способом — с помощью газовой хроматографии.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно