Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Математики нашли способ точно рассчитывать прочность фундамента в условиях вечной мерзлоты

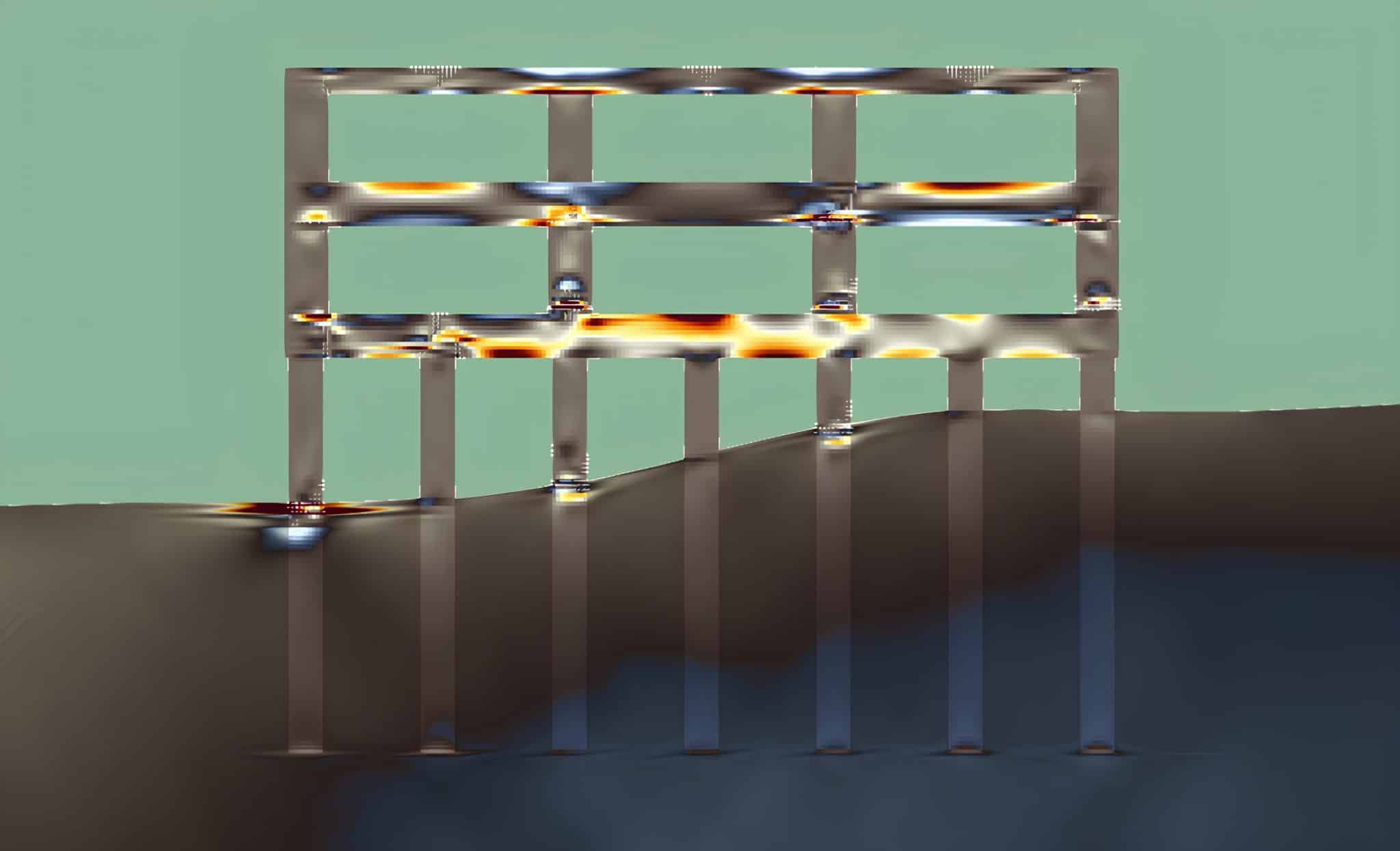

Российские ученые из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» разработали уникальный программный комплекс, способный решать одну из самых сложных задач современного строительства — определять минимально необходимую прочность материалов для возведения сейсмостойких многоэтажных зданий на свайных фундаментах в суровых условиях крайнего Севера. Вместо того чтобы методом проб и ошибок проверять готовые проекты, новый подход позволяет точно вычислить требуемые характеристики конструкций еще на этапе проектирования, обеспечивая баланс между безопасностью и экономической эффективностью.

Результаты исследования опубликованы в Lobachevskii Journal of Mathematics. Строительство в регионах вечной мерзлоты — это всегда вызов. Нестабильные, проседающие при оттаивании грунты делают невозможным использование обычных ленточных фундаментов. Единственным надежным решением становятся глубокие сваи, которые переносят вес здания на прочные, немерзлые слои грунта. Однако к этой сложности добавляется еще одна, невидимая угроза — сейсмическая активность. Даже слабое землетрясение может вызвать сложные волновые процессы в системе «грунт-сваи-здание», которые способны привести к разрушению. Как спроектировать здание, которое выдержит этот натиск, не закладывая при этом избыточную и чрезвычайно дорогую прочность?

Традиционный подход к инженерному анализу заключается в решении так называемой прямой задачи. Инженеры задают все известные параметры — геометрию здания, свойства материалов, характеристики грунта и предполагаемую силу сейсмического воздействия, — а затем запускают компьютерное моделирование, чтобы посмотреть, разрушится ли конструкция. Этот метод позволяет проверить конкретный проект, но не дает ответа на главный вопрос: каковы минимальные требования к материалам, чтобы гарантировать безопасность? Поиск оптимального решения превращается в долгий и дорогостоящий перебор вариантов.

Исследователи из МФТИ пошли принципиально иным путем, сосредоточившись на решении обратной задачи. Их цель была не в том, чтобы предсказать результат, а в том, чтобы, зная желаемый результат — отсутствие разрушений в сваях и фундаменте, — найти неизвестный исходный параметр, а именно, минимально допустимый предел прочности бетона. Для решения этой амбициозной задачи был разработан сложный вычислительный комплекс. В его основе лежит сеточно-характеристический метод, который идеально подходит для моделирования распространения упругих волн. Чтобы точно описать сложную геометрию, включающую само здание, ряды свай и проседающий вокруг них грунт, ученые применили систему из нескольких типов расчетных сеток.

Простые части, такие как надземная конструкция, описывались на обычной декартовой сетке, в то время как для свай и их взаимодействия с грунтом использовались специальные, парно-неконформные криволинейные сетки, которые точно повторяли их форму.

Алена Фаворская, ведущий научный сотрудник лаборатории прикладной вычислительной геофизики МФТИ, рассказала: «Представьте, что вы хотите узнать, какой минимальной силы должна быть нить, чтобы удержать камень определенного веса. Прямая задача — это брать нитки разной толщины и рвать их, пока не найдете подходящую. Обратная задача, которую мы решили, больше похожа на работу инженера-теоретика: зная вес камня и законы физики, рассчитать требуемую прочность нити заранее. Наш программный комплекс именно это и делает. Он итерационно «подбирает» прочность бетона, каждый раз решая прямую задачу и проверяя, устояли ли сваи. Решение обратных задач давно зарекомендовало себя при обработке данных сейсмической разведки, электромагнитной разведки, ультразвуковых исследований, МРТ и в других областях.

Существуют специальные направления, занимающиеся исследованием существования решения обратных задач и методами их решения, приводящими к результату в максимально сжатые временные сроки. В нашем случае оказалось целесообразным использовать простейший метод решения обратной задачи — метод деления отрезка пополам, так как для тестовых расчетов требовалось всего 5-6 итераций, чтобы с высокой точностью найти ту самую «золотую середину» — минимальную прочность, обеспечивающую полную безопасность. В дальнейшем можно будет при необходимости усложнить метод решения обратной задачи, в том числе, использовать сверточные нейронные сети».

Процесс решения обратной задачи состоит из серии итераций моделирования. Сначала моделирование запускается с заведомо высокой прочностью бетона — разрушений нет. Затем с заведомо низкой — сваи и фундамент разрушаются. Истина находится где-то посередине. Алгоритм последовательно сужает этот диапазон, каждый раз приближаясь к искомому значению, пока не находит предельную прочность, при которой конструкция выдерживает сейсмическое воздействие.

Новизна исследования заключается не просто в решении обратной задачи, а в создании гибкого инструмента для фундаментальных исследований. Программный комплекс позволяет варьировать десятки параметров: длину и толщину свай, их количество, этажность здания, свойства окружающего грунта, форму его проседания, а также длину и тип сейсмической волны.

Оказалось, например, что для повышения сейсмостойкости гораздо эффективнее увеличивать количество свай, а не их толщину или длину. Частый «лес» свай создает своего рода барьер, который отражает и рассеивает энергию сейсмических волн, не давая ей в полной мере дойти до основной конструкции здания. Также было установлено, что ключевым фактором, влияющим на требования к прочности, является величина просадки грунта вокруг свай, в то время как некоторые другие его свойства, например, коэффициент Пуассона, оказывают незначительное влияние.

Разработанный метод и программный комплекс дают в руки инженерам-проектировщикам мощный инструмент для создания безопасных и экономически оправданных конструкций для освоения Арктики и других сейсмоопасных регионов. Он позволяет перейти от эмпирических оценок к проектированию, основанному на строгих законах физики, и формировать новые, более точные строительные нормы и правила.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

17 февраля 2026 года произойдет первое в этом году солнечное затмение, которое будет иметь кольцеобразный тип. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему февральское затмение не похоже ни на одно другое, когда его ожидать и кому посчастливится стать свидетелем редчайшего «огненного кольца».

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно