Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Предложен новый способ предсказания антимикробной активности фотосенсибилизаторов

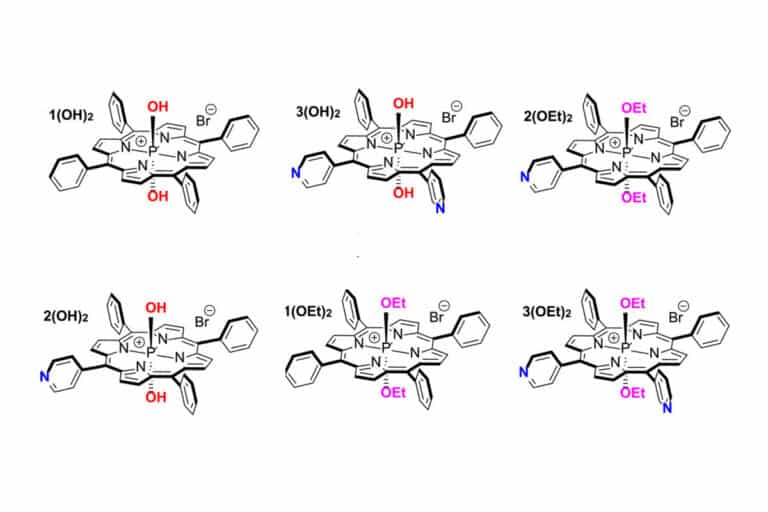

Ученые лаборатории биоэлектрохимии и лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН совместно с учеными ИОНХ РАН разработали новый метод предсказания структуры фотосенсибилизаторов для антимикробной фотодинамической терапии. Сочетая молекулярно-динамическое моделирование и биофизические эксперименты с липидными мембранами, ученые выявили структурные особенности молекул, обеспечивающие наилучшие антимикробные свойства в ряду родственных соединений. На основе полученных результатов было синтезировано соединение (порфирин фосфора(V)), антимикробная активность которого по отношению к такой важной внутрибольничной инфекции, как Acinetobacter baumannii, не уступает активности антибиотика «Колистин», а по отношению к кишечной палочке (Escherichia coli) почти в два раза превосходит активность антибиотика «Ампицилин».

Результаты опубликованы в Frontiers in Molecular Biosciences. Фотосенсибилизаторы – это класс соединений, способных поглощать энергию квантов света и передавать ее другим молекулам, в первую очередь, кислороду, переводя его в возбужденное состояние, так называемый синглетный кислород, а также другие активные формы кислорода (АФК). АФК способны повреждать патологические клетки, что позволяет использовать фотосенсибилизаторы в качестве агентов для фотодинамической терапии. Обнаружение антимикробной активности фотосенсибилизирующих веществ привело к развитию нового направления в медицине — антимикробной фотодинамической терапии.

Сегодня использование антимикробной фотодинамической терапии, по большей части, ограничивается стоматологией и дерматологией. Хотя современные оптоволоконные устройства позволяют осветить почти любой орган, развитие фотодинамической антимикробной терапии затрудняется из-за слабой растворимости целевых веществ и их низкой стабильности. Самый большой их недостаток — неспособность воздействовать на одни только болезнетворные микробы, обходя полезные микроорганизмы. Поэтому поиск новых эффективных селективных фотосенсибилизаторов для борьбы с бактериями – это важная и актуальная задача. Среди наиболее изучаемых фотосенсибилизаторов в настоящее время используются соединения класса порфиринов, как природные, так и синтетические.

Исследования показывают, что разные молекулы фотосенсибилизаторов взаимодействуют с бактериями по-разному. Соответственно, синглетный кислород поражает разные структуры, например, мембрану клетки, или цитоплазму, или ДНК. При этом особо важно значение имеет расположение фотосенсибилизатора в клеточной мембране.

Взаимодействие молекулы фотосенсибилизатора с бактериальной клеткой зависит от химической структуры соединения, молекулярной массы, заряда, липофильных и гидрофильных свойств и так далее. Определение зависимости антимикробной активности от структуры фотосенсибилизирующей молекулы и стало главной задачей описанного исследования. Ранее сотрудниками ИФХЭ РАН было продемонстрировано, что фотодинамическая активность как порфиринов, так и их аналогов — фталоцианинов, непосредственно связана с их способностью внедряться в клеточную мембрану бактерии.

«В данной работе мы стремились выяснить, какие структурные особенности молекулы определяют ее эффективные антимикробные свойства при облучении светом. Мы провели биофизические исследования адсорбции, проницаемости и фотодинамической активности серии порфиринов фосфора на модельной липидной мембране. Соединения синтезированы в лаборатории новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН в группе главного научного сотрудника нашего института и ИОНХ РАН, академика РАН Юлии Горбуновой.

Также мы проделали полноатомное молекулярно-динамическое моделирования взаимодействия молекулы с липидным матриксом бактериальной клетки, провели необходимые квантово-химические расчеты и эксперименты на двух культурах грамотрицательных бактерий. В результате выяснилось, что порфирины фосфора, проявлявшие антимикробную активность, располагались внутри клеточной мембраны параллельно ее поверхности. Порфирины с другим расположением лигандов антимикробную активность не проявляли.

Таким образом, наша работа открывает путь для направленного поиска новых фотосенсибилизаторов для антимикробной фотодинамической терапии» — рассказал заместитель директора ИФХЭ РАН по научной работе, заведующий лабораторией биоэлектрохимии, доктор физико-математических наук Олег Батищев.

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) еще в 2014 году декларировала, что все больше и больше бактерий становятся нечувствительными к антибиотикам. От болезней, вызванных антибиотикорезистентными бактериями, ежегодно умирает около 700 тысяч человек. Предполагается, что это количество вырастет к 2050 году до 10 миллионов. Возможно, даже больше, из-за того, что во время пандемии, связанной с Covid-19, многократно и бесконтрольно увеличилось применение антибиотиков. При этом принципиально новые антибиотики на рынке появляются все меньше. В этой ситуации большое значение имеет создание новых, не использующих антибиотиков, методов борьбы с микробами.

«Ценность нашего результата — не только в том, что удалось синтезировать соединение, проявляющее высокую антимикробную активность по отношению к двум бактериям. Мы получили инструмент, благодаря которому можно предсказывать свойства новых потенциальных фотосенсибилизаторов. Метод заключается в сочетании биофизических экспериментов с компьютерным молекулярным моделированием, позволяющих направленно получать фотосенсибилизаторы с высокой антимикробной активностью» — отметила руководитель работ, академик РАН Юлия Германовна Горбунова. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно