Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Найдены факторы, определяющие хрупкость горных пород

Ученые из МФТИ и Института физики земли имени О. Ю. Шмидта сравнили три подхода, применяемых для расчета хрупкости горных пород в местах скопления нефти.

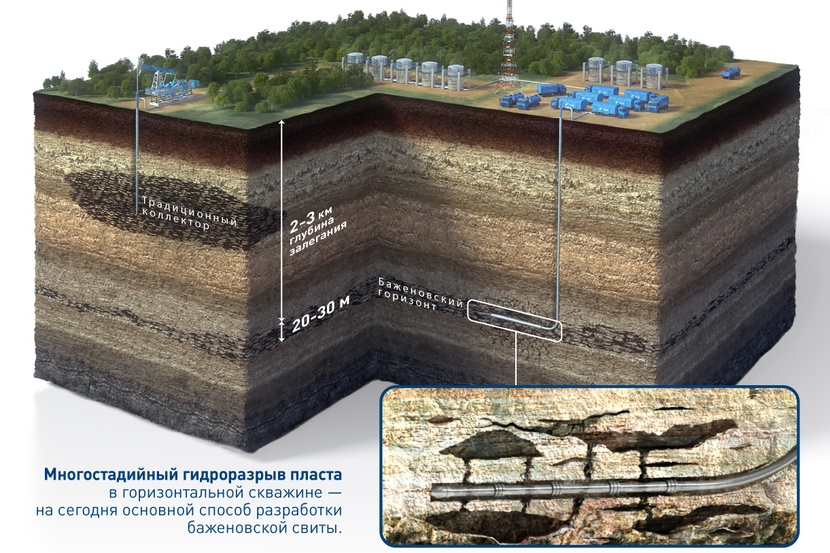

Результаты работы опубликованы в журнале Applied Sciences. Разведка и разработка месторождений нефти связана со многими областями прикладных наук. Сложно изучать процессы фильтрации, планировать бурение скважин и проводить гидроразрыв пласта без понимания гидродинамики и механики горных пород. Постоянно усложняющиеся условия добычи ставят все новые задачи перед учеными. Одна из таких них — оценка хрупкости горных пород.

Хрупкость среды — очень сложное по своей природе понятие. В целом ясно, что такое хрупкость в бытовом смысле. Сравнивая два материала, например стекло и пластилин, можно интуитивно понять, что стекло хрупкое, а пластилин — нет. Хрупкость имеет различные определения: отсутствие пластичности, разрушение материала без пластической деформации или разрушение внутренней структуры. Тем не менее всякий раз, когда ученые пытаются ввести хрупкость как некоторое физическое свойство со строгим математическим определением, возникает ряд проблем.

В то время как на примере стекла и пластилина обнаруживается четкое различие между хрупким и нехрупким материалом, очень трудно утверждать, что стекло в несколько раз более хрупкое, чем пластилин, и говорить, во сколько именно раз. Для некоторых практических задач бывает достаточно качественного определения, однако чаще требуется разработка математических подходов к оценке хрупкости. Так, например, гидроразрыв пласта для увеличения притока нефти желательно проводить в хрупких зонах на месторождениях. В текущих тяжелых условиях добычи углеводородов возникает необходимость именно численных расчетов, а не качественных суждений.

Ученые-нефтяники часто выделяют три способа определения индекса хрупкости: минеральные индексы хрупкости, индексы хрупкости, определяемые по данным геофизических исследований скважин, и упругие индексы хрупкости. Проблема в том, что часто разные определения противоречат друг другу.

«Мы проанализировали индексы хрупкости, обычно используемые при изучении месторождений углеводородов. Рассматривали три группы показателей, сгруппированных по типу данных, используемых для оценки хрупкости. Хотелось понять, почему использование разных определений приводит к противоположным результатам даже для одних и тех же пород. В своей работе мы пытались ответить на вопрос, как же выбрать из всех определений хрупкости — а их несколько десятков — правильное», — рассказал Никита Дубиня, ведущий научный сотрудник центра прикладной геофизики МФТИ.

Проведенное моделирование позволило ученым получить важные результаты для установления взаимосвязи между микроструктурой горных пород, динамическими модулями упругости и деформациями при внешних нагрузках.

«Хорошо известно, что многие физические свойства горных пород, включая упругие, зависят не только от их состава, но и от микроструктуры. Под микроструктурой понимают форму минеральных зерен, пустот, заполненных разными флюидами и иными веществами (органикой, солями). Вследствие этого можно ожидать, что и индексы хрупкости, определяемые по упругим свойствам пород (или упругая хрупкость), должны проявлять закономерное изменение при изменяющихся параметрах микроструктуры», — рассказала Ирина Баюк, главный научный сотрудник Института физики Земли РАН.

Проведенное моделирование позволило установить количественную связь между особенностями внутреннего строения породы и свойствами пород, которые можно измерить экспериментально, с помощью геофизических исследований скважин. Было обнаружено, что на первый взгляд не связанные определения индекса хрупкости качественно согласуются друг с другом. «Мостиком» к установлению связи между ними оказалась именно внутренняя структура пород.

«Проблем с оценкой хрупкости для практических нужд много: есть разные способы определения индекса хрупкости; данные, используемые для оценки, получают на различных временных и пространственных масштабах. Тем не менее понимание природы хрупкости и построение математических моделей пород дает возможность проверить, какой из способов оценки хрупкости является правильным для каждого конкретного случая. Однако создание единого подхода к определению хрупкости горных пород еще не завершено — эта проблема заслуживает дальнейшего изучения», — дополняет Никита Дубиня.

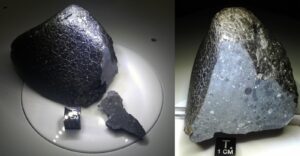

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно