Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Лазер помог изменить размер и химический состав наночастиц

Ученые из МФТИ, Владимирского государственного университета и МИФИ научились управлять оптическими свойствами дисульфида молибдена, контролируя размер его наночастиц и процесс изменения химического состава. Технология позволяет получить наночастицы, которые можно использовать в электронике, нанооптике, нанофотонике и медицине.

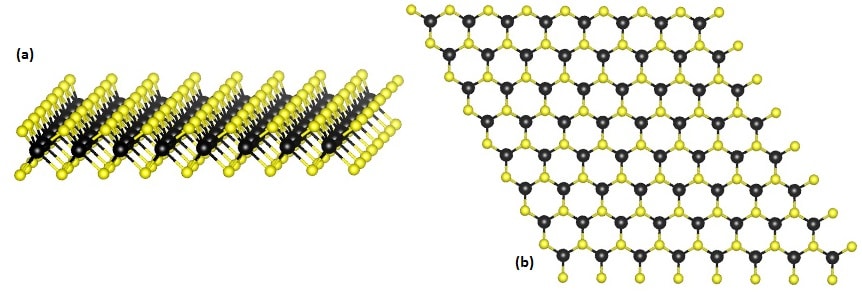

Работа опубликована в Journal of Materials Chemistry C. Дисульфид молибдена относится к классу дихалькогенидов переходных металлов — двумерных полупроводниковых кристаллов, имеющих слоистую структуру. Дихалькогениды переходных металлов отличаются высоким показателем преломления, гигантской анизотропией, а их монослои обладают прямой запрещенной зоной. Благодаря этим оптическим свойствам они используются в электронике и нанооптике в качестве транзисторов, биосенсоров, фотодетекторов, поляризаторов.

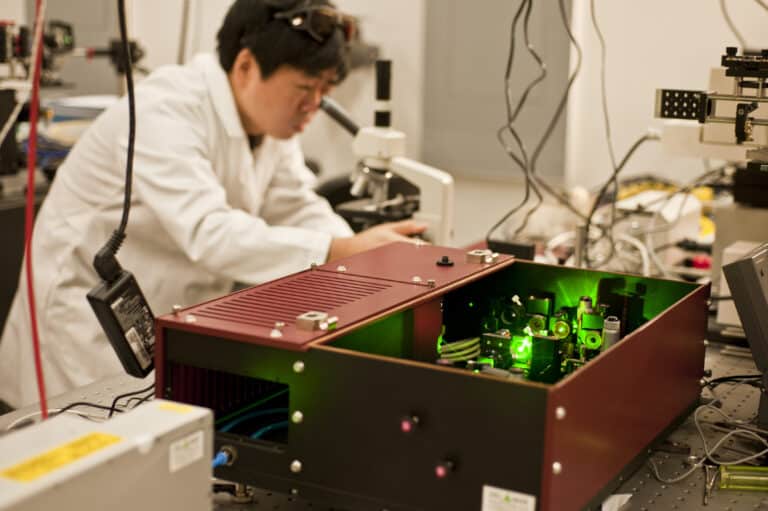

Наибольший интерес представляют наноразмерные структуры дихалькогенидов, однако основной способ их изготовления — нанолитография — сложный и трудоемкий. В прошлогодней работе ученые Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ показали, что с помощью обработки лазером можно получать сферические наночастицы дихалькогенидов желаемого размера, которые лучше поглощают свет и демонстрируют высокий фототермический отклик (быстрее нагреваются от света лазера).

В новой работе физики из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ с коллегами усовершенствовали метод, чтобы управлять не только размером частиц, но и их химическим составом. Для этого в эксперименте подбирали время воздействия лазера, меняли состав растворителя, в котором плавали частицы, измеряли спектры поглощения света и сравнивали их с результатами компьютерного моделирования.

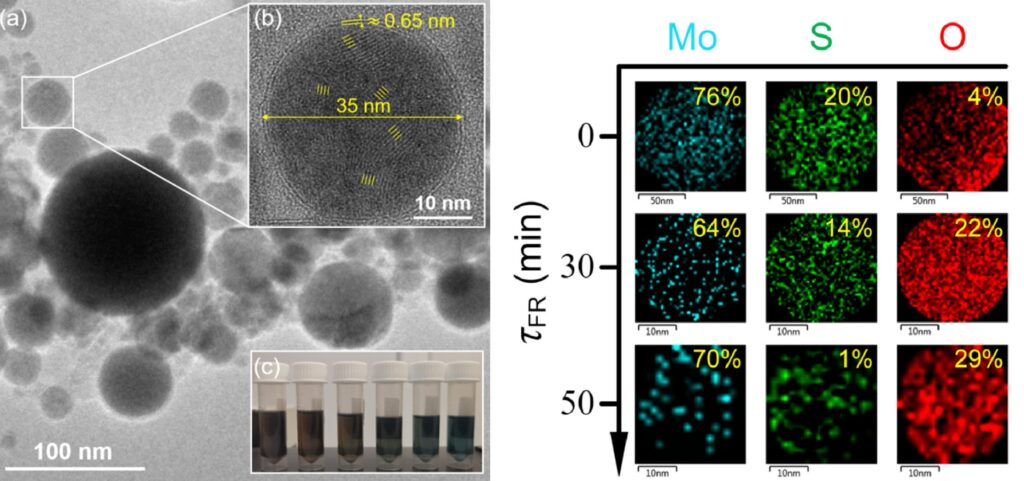

При длительном воздействии достаточно мощного лазера на поверхности вещества происходит микровзрыв, в результате которого частицы вещества вылетают с поверхности. Этот процесс называется абляцией. При правильном подборе параметров лазера — мощности и длительности излучения — можно контролировать размер образующихся наночастиц. Сначала ученые облучали лазером объемный кристалл дисульфида молибдена, помещенный в кювету с деионизированной водой. В результате получали наночастицы размером от 30 до 340 нанометров.

Полученные наночастицы фрагментировали. Для этого раствор с ними помещали в магнитную мешалку и в процессе перемешивания облучали лазером. После фрагментации образовывались сферические наночастицы. Чем дольше длилась фрагментация (от 10 до 40 минут), тем меньше становились частицы. Более маленькие наночастицы хуже поглощали свет, что качественно и количественно согласовывалось с теорией рассеяния света Ми. Визуально это проявлялось в изменении цвета раствора c наночастицами.

Затем было решено все операции с частицами проделать не в воде, а в растворе этанола. Полученные частицы имели четкую структуру: оболочка — ядро. Внутри ядра находились фрагменты слоев, а оболочка состояла из сплошных двух-трех слоев дисульфида молибдена. При длительной фрагментации оболочка исчезала.

При этом исследователи наблюдали изменение химического состава наночастиц с помощью рамановской спектроскопии. При дефрагментации более 60 минут метод показывал пики, соответствующие оксиду молибдена MoO3, при облучении в течение 20–60 минут — промежуточную фазу между дисульфидом молибдена и оксидом молибдена. Применив комбинацию методов энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии, физики получили фактически диафильм, показывающий, как происходило замещение серы атомами кислорода. Ученые полагают, что реакция стала возможна из-за разложения молекул этанола и повышения количества свободного кислорода в растворе.

Алексей Прохоров, старший научный сотрудник лаборатории контролируемых оптических наноструктур МФТИ, отмечает: «Исходный материал при взаимодействии с лазерным излучением и спиртовой средой превращался в наночастицы субоксида молибдена MoO3-x контролируемых размеров, проявляющие яркие экситонные свойства, которые мы впервые описали. Благодаря хорошему оборудованию нам удалось получить “мультфильм”, в котором видно, как происходит замещение серы атомами кислорода и дисульфид превращается в субоксид. Это значит, что мы знаем, в какой момент остановить реакцию, чтобы получить субоксид с заданной концентрацией тех или иных атомов, а следовательно — нужными оптическими свойствами».

Еще одним значимым результатом стал рекордный фототермический отклик — скорость нагрева под действием лазера — промежуточной фазы оксида молибдена из-за возбуждения экситонного резонанса. Эта характеристика важна в тераностике для потенциальных молекул-мишеней, которые уничтожают раковые клетки. Точечное лазерное излучение вызывает нагрев молекулы-мишени, а та уничтожает больные клетки.

«Следующий логический шаг — практическое применение наночастиц. В первой работе был показан сам метод получения наночастиц дисульфида молибдена, в этой — возможность их лазерной трансформации. Потенциально их можно использовать в медицине: в тераностике, а также в нанофотонике, — для создания нанолазеров с накачкой Ми-модами, по сути, нового типа Ми-нанолазеров. Сейчас задача — уменьшить дисперсность размеров частиц в растворе, а также научиться управлять соотношением размеров ядро / оболочка», — делится планами Алексей Прохоров.

Таким образом, ученые предложили стратегию управления и настройки спектра оптического поглощения для наночастиц дихалькогенидов переходных металлов. Для получения частиц нужного размера необходимо отрегулировать параметры абляции. Следующий шаг — практическое применение в медицине и нанофотонике. Работа была поддержана Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Российским научным фондом.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно