Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Физики превратили алмазы в источники света

Ученые из ТИСНУМ и МФТИ исследовали спектры электролюминесценции алмазного p-i-n-диода до и после облучения потоком электронов и последующего отжига. Результаты работы могут быть использованы в высокотемпературной оптоэлектронике.

Исследование опубликовано в «Журнале технической физики». Полупроводники занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками. Они могут проводить электрический ток только при определенных условиях, что позволяет применять данные материалы для выявления изменений какого-либо параметра среды и преобразования полученной информации в электрический сигнал. На этом принципе работают полупроводниковые сенсоры.

Выделяют полупроводники n- и p-типа. В первых из них носителями электрического заряда являются электроны, а во вторых — так называемые дырки, которые образуются в результате выхода электронов из валентной зоны. Приведение в контакт материалов, имеющих разный характер проводимости, будет сопровождаться диффузией: электроны проникнут в p-полупроводник, а в n-полупроводнике появятся дырки. Сформируется p-n-переход — слой, препятствующий движению электротока. Описанным образом устроен диод — устройство, проводящее ток преимущественно в одном направлении.

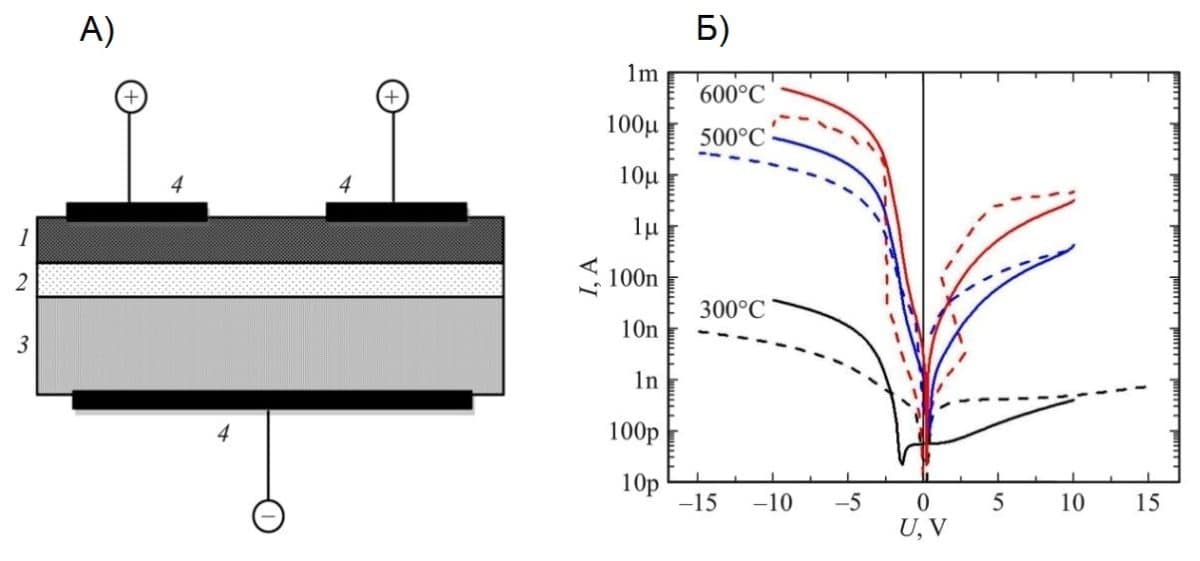

Особое место среди электронных компонентов занимают p-i-n-диоды. Для их производства, помимо двух вышеназванных материалов, используют полупроводники i-типа, в которых число дырок и свободных электронов равно и зависит от собственных свойств вещества. Ученые из ТИСНУМ и МФТИ изготовили экспериментальный образец алмазного светоизлучающего p-i-n-диода (Рисунок 1А) и исследовали его при высоких температурах: до 680°C. Процесс включал в себя несколько этапов.

Сначала ученые синтезировали алмаз методом температурного градиента. Метод предполагает растворение графита — источника углерода — в металле и создание условий, термодинамически выгодных для образования алмаза. Из потока раствора углерод осаждали на затравку — маленький кристалл. Движение раствора и диффузия происходили благодаря более низкой температуре в области затравки.

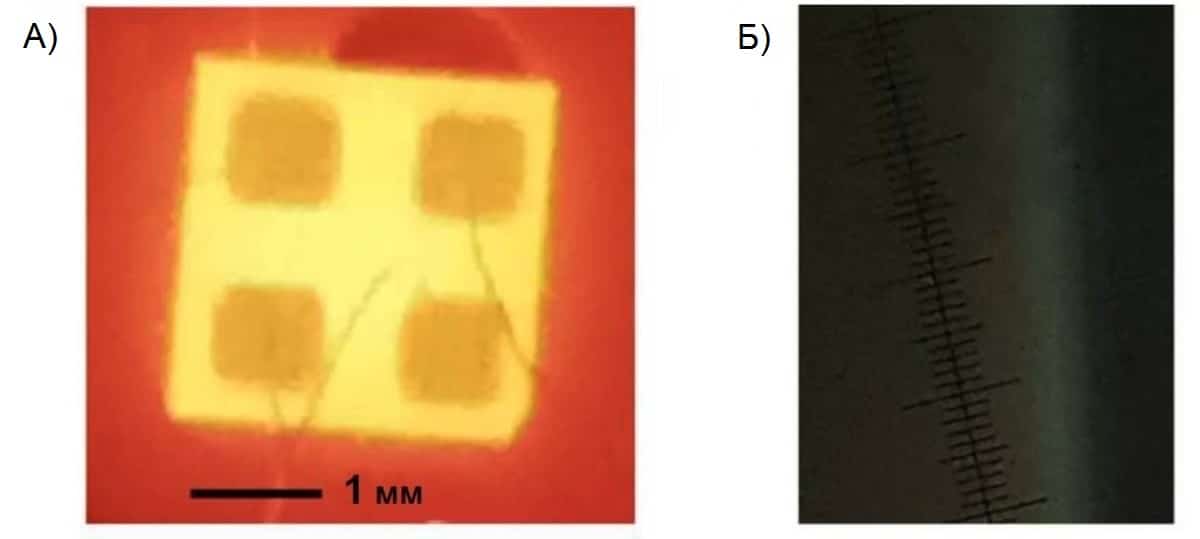

Рисунок 2. Электролюминесценция алмазного p-i-n-диода до облучения электронами и отжига. А) Вид сверху. T = 680 °C, U = 10 В, I = 20 мА. Б) Вид сбоку: n-слой (слева, желтый), p-слой (справа, сине-фиолетовый). Цена деления шкалы — 1,5 мкм. T = 450°C, U = 10 В, I = 10 мкА / © Буга С. Г. и др., «Журнал технической физики»

Полученный алмаз относится к типу Ib. Это означает, что в его кристаллической решетке малая часть атомов углерода замещена азотом, но таким образом, что они не встречаются в соседних позициях.

Затем ученые последовательно вырастили на алмазной подложке i- и p-слой, а именно: высокочистый алмаз и алмаз с добавлением бора, то есть легированный. Толщина слоев составляет 6 и 4 мкм соответственно. Химическое осаждение проводили из газовой фазы водород — метан, а для легирования в смесь добавляли диборан. После этого трехслойный образец был подвергнут отжигу с целью удаления загрязнений.

Платино-титановые контакты в виде тонких пленок ученые нанесли на образец в магнетронной распылительной системе. Она состоит из электродов, магнитного блока и аргоновой пушки. При разряжении и подаче напряжения между анодом и катодом, так называемой мишенью, зажигается тлеющий разряд. В этих условиях аргон ионизируется и бомбардирует мишень, что приводит к отрыву от нее атомов металла и их последующему осаждению на поверхности алмазного образца.

Чтобы повысить количество азото-замещенных вакансий в i-слое, ученые облучали диод потоком электронов с энергией 3 МэВ, а потом отжигали в вакууме при 800°C в течение 2 часов. Благодаря этому сила тока, проходящего через диод в прямом направлении и заданном температурном режиме, снизилась в 5−10 раз. В случае обратного включения, наоборот, данная величина немного возросла (Рисунок 1Б). Следовательно, примерно на порядок уменьшился коэффициент выпрямления диода, равный отношению силы прямого тока к обратному при одинаковом напряжении.

«При прохождении тока в прямом направлении сопротивление диода возрастает из-за дефектов алмазной структуры и уменьшения концентрации атомов азота в позициях замещения, — пояснил Сергей Буга, профессор кафедры физики и химии наноструктур МФТИ. — В обратном направлении, наоборот, наличие дефектов способствует повышению тока утечки».

Прямое включение и нагрев диода выше 400°C сопровождался электролюминесценцией, иными словами, свечением вследствие возбуждения электрическим полем (Рисунок 2). Цвет излучения был зеленоватый, что характерно для спектра, имеющего максимум в области длин волн 600-610 нм.

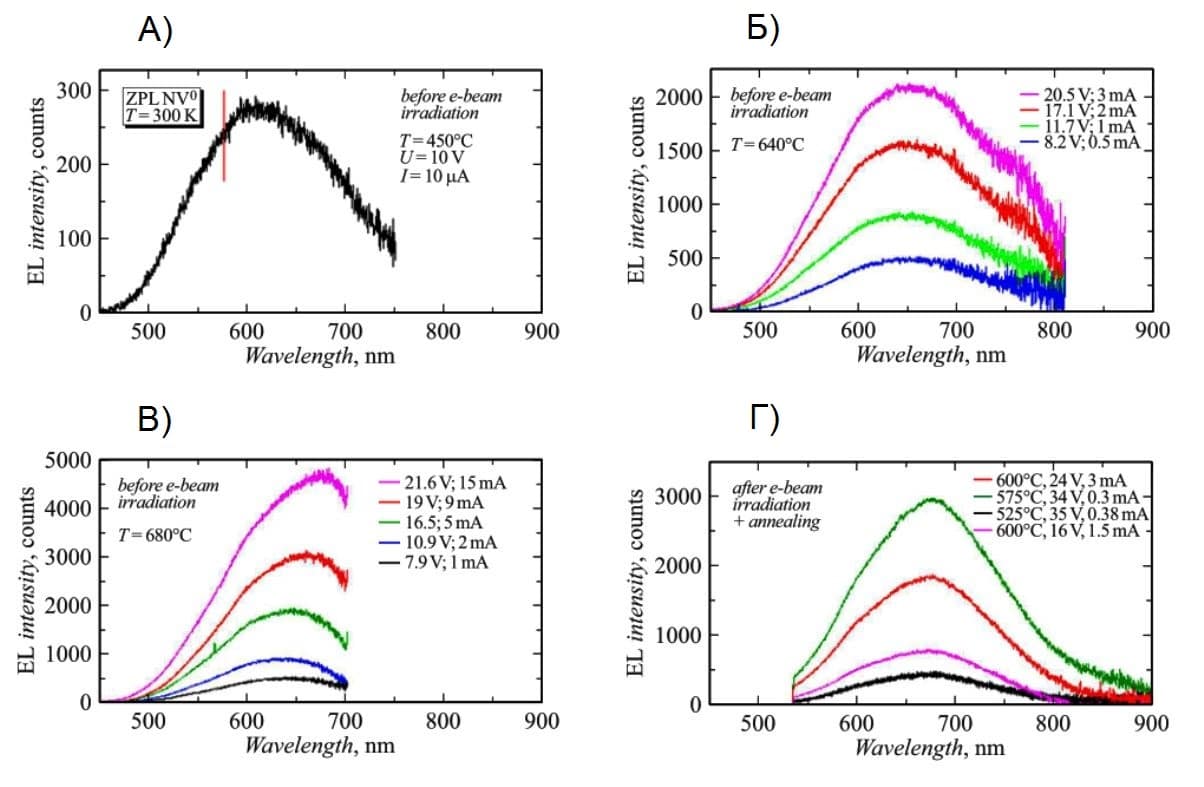

Ученые сняли спектры электролюминесценции диода в температурном диапазоне 450–680°C до и после облучения электронами (Рисунок 3). Установлено, что с ростом температуры, а также напряжения и силы тока, проходящего через диод, полоса электролюминесценции становится шире, а ее максимум смещается в область более длинных волн: с 610 до 680 нм. Наиболее ярко диод светится при 575°C после облучения и отжига.

«Основным источником электролюминесценции являются нейтральные оптически-активные азот-вакансионные центры окраски, — добавил Сергей Буга. — Дальнейшее изучение возможностей суперлюминесценции или повышения яркости излучения диода требует увеличения плотности тока и концентрации этих центров в i-слое».

Разработка ученых будет интересна предприятиям, производящим высокотемпературную оптоэлектронику и фемтосекундные лазеры. Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно