Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Экологически безопасная наножидкость повысила нефтедобычу до 70%

Нефть — горючая жидкость из углеводородов, которая накапливается в подземных пористых породах внутри специальных геологических ловушек. Вопреки распространенному представлению, она не образует подземных озер, а распределена в микроскопических пустотах. Эта особенность существенно осложняет добычу — традиционные технологии позволяют извлечь не более 40% запасов, так как молекулярные силы прочно удерживают сырье в природных резервуарах. При этом современные технологии повышения нефтеотдачи также имеют серьезные недостатки. Например, термические подходы требуют значительных энергозатрат, газовые технологии — дорогостоящих реагентов, а химические составы теряют свои действия из-за поглощения породой и создают экологические риски. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали экологически безопасную наножидкость, позволяющую эффективно извлекать до 70% запасов.

Нефть представляет собой горючую маслянистую жидкость природного происхождения, состоящую из сложной смеси углеводородов с органическими примесями. Она скапливается в подземных слоях пористого камня — например, песчаника или известняка, — работающих как пластовые резервуары, пропуская через себя жидкость, где обязательное условие — наличие геологической ловушки (подземной структуры, которая останавливает движение нефти и газа, заставляя их накапливаться).

Ключевая особенность залегания в том, что нефтеносные слои не образуют подземных озер, а распределены в микроскопических порах и трещинах пористой породы. В структуре месторождения природные компоненты закономерно разделяются по плотности: верхний слой занимает газ, ниже располагается нефть, а основание заполнено пластовой водой, границей раздела — водонефтяным контактом.

Такое строение подземного резервуара напрямую влияет на эффективность добычи. Даже после успешного бурения и применения традиционных методов извлечения значительная часть углеводородов остается в пласте — капиллярные силы настолько прочно удерживают сырье в микроскопических порах, что стандартные технологии позволяют добыть лишь до 40% от первоначальных запасов. Оставшиеся 55-75% требуют применения специальных методов увеличения нефтеотдачи.

На сегодняшний день существуют несколько таких подходов, но, несмотря на свою результативность, они имеют свои ограничения. Например, термические технологии — такие как закачка пара — в основном работают с густой, вязкой нефтью. Они нагревают пласт, делая ее более текучей, но потребляют большое количество энергии и требуют сложного дорогостоящего оборудования. Газовые методы, такие как подача углекислого газа или азота, позволяют эффективно вытеснять углеводороды за счет их смешения с агентами, однако такое применение ограничено доступностью и стоимостью реагентов, а также сложностями контроля за распространением газа в пласте.

Наиболее усовершенствуемыми считаются химические способы, которые помогают добыть больше нефти с помощью соленой воды со специальными добавками. В таких случаях в жидкость подмешивают полимеры (для придания ей густоты, подобно киселю) или поверхностно-активные вещества (чтобы отделять нефть от подземного массива). Этот усиленный раствор закачивают в недра земли, где он проталкивает и «вымывает» углеводороды из мельчайших пор. Однако проблема в том, что большая часть таких добавок впитывается породой или разрушается от высокой температуры под землей, из-за чего стоимость добычи значительно возрастает, а производительность работы снижается. К тому же химические реагенты могут просачиваться в грунтовые воды, загрязнять почву при утечках и накапливаться в окружающей среде.

Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали инновационный химический состав, позволяющий эффективно извлекать до 70% запасов. Статья опубликована в журнале «Molecular Liquids».

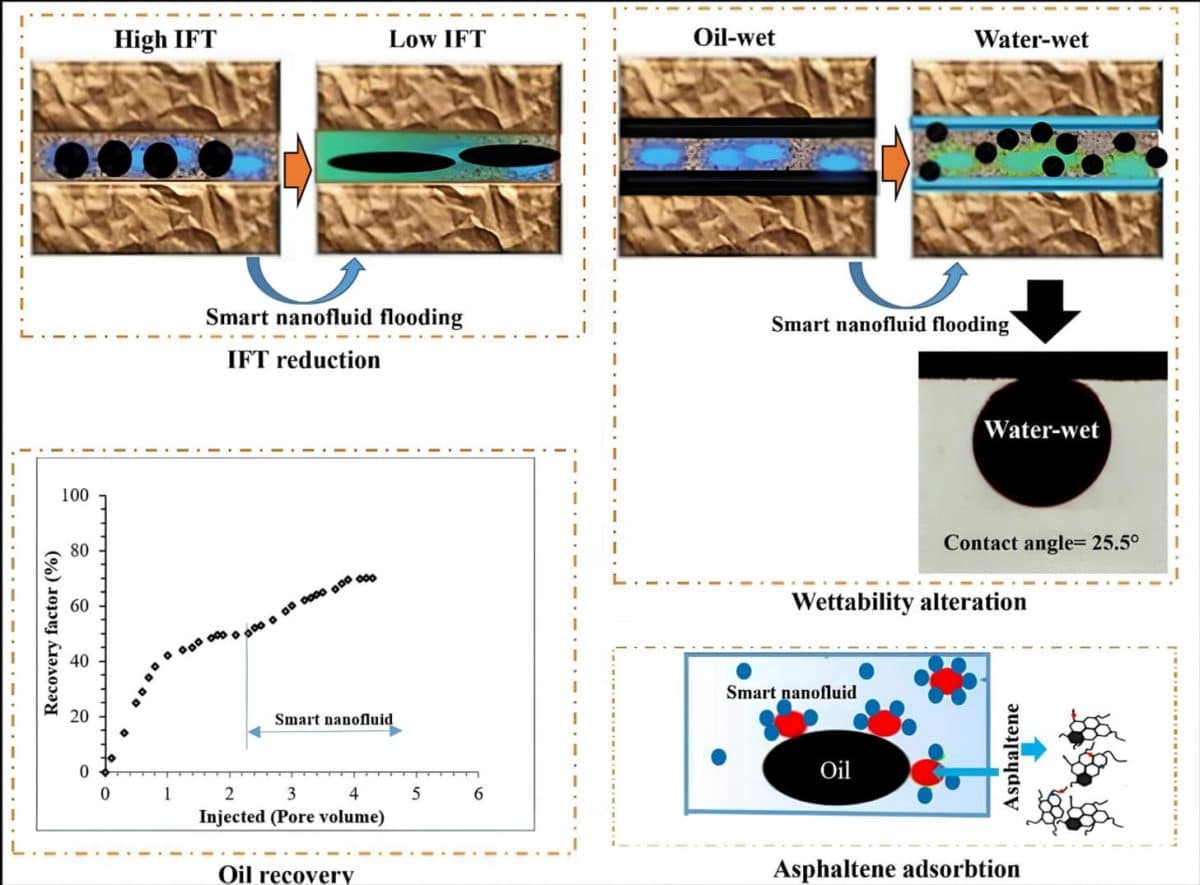

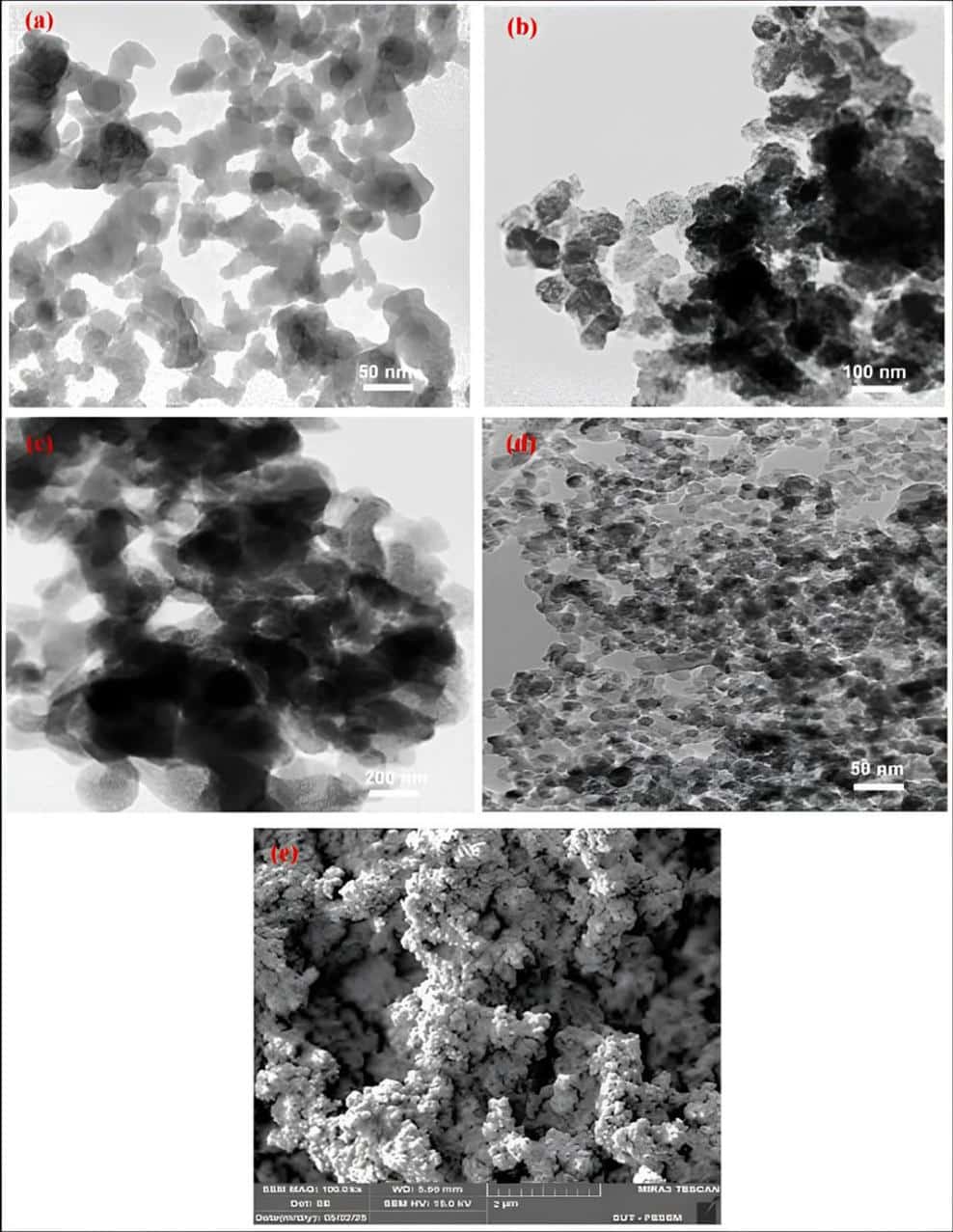

Наножидкость готовится на основе умягченной воды с низким содержанием солей, что значительно повышает рентабильность технологии. В нее добавляют два типа наночастиц (микроскопических элементов размером с молекулу, способных просачиваться в мельчайшие пустоты): алюминиевые и кремниевые. Первые помогают жидкости просачиваться в мельчайшие пустоты породы и разрушать скопления сырья снаружи. В то время как вторые ведут «точечную работу» изнутри — они проникают в залежи углеводородов и разрушают их структуру. После чего плотные нефтяные массы теряют свою целостность, распадаясь на множество мелких капель. Это создает условия для эффективного вытеснения — вода легко подхватывает образовавшиеся частицы и направляет их к скважине.

Чтобы элементы не слипались, в раствор добавлены специальные стабилизаторы (Тритон X-100 и Бридж 35). Они создают на каждом из них защитную оболочку, заставляя отодвигаться друг от друга — подобно тому, как отталкиваются одинаковые полюса магнитов. К тому же вся система работает на основе умягченной воды с низким содержанием солей, что дополнительно повышает результативность вытеснения нефти из породы.

Для обеспечения стабильной работы всех компонентов ученые провели ряд экспериментов по подбору оптимальной концентрации.

— Испытания растворов разной «крепости» показали, что оптимальный эффект достигается при 350 ppm (0,035% или 350 грамм состава на тонну воды). Именно при этой дозировке происходят ключевые изменения, — рассказал Дмитрий Мартюшев, профессор кафедры «Нефтегазовые технологии», доктор технических наук.

Представьте, что нефть и вода — это два сильных магнита — они плотно притягиваются друг к другу. Когда мы добавляем наножидкость, эта связь ослабевает в 16 раз. Теперь вода легко проскальзывает между каплями нефти, а она, в свою очередь, свободно отделяется от поверхности породы. Жидкости начинают течь как единый поток и интенсивно выталкивать нефть к скважине.

Проверка метода на реальных образцах породы подтвердила высокую эффективность состава в условиях, максимально приближенных к пластовым.

— Исследование проводилось на кернах — цилиндрических образцах горной породы, извлеченных из нефтяного пласта. Сначала через образец прокачивали обычную воду низкой минерализации, что позволило извлечь 55% нефти — это типичный результат для традиционных методов. Однако значительная часть углеводородов осталась в микропорах, недоступной для обычных способов добычи — молекулярные силы так прочно удерживали нефть в узких каналах, что вода просто не могла ее оттуда вытеснить, — поделился Дмитрий Мартюшев.

Затем в тот же образец добавили умную наножидкость. Это позволило извлечь дополнительно 15% нефти от начальных запасов. Таким образом, общий коэффициент вытеснения нефти достиг 70%, что на 21,5% больше, чем при использовании только воды. К тому же эффективность данной разработки оказалась в 1,5–3 раза выше, чем у традиционных аналогов, которые в среднем обеспечивают рост добычи лишь на 5–15%. Особенно важно, что повышение нефтеотдачи происходило параллельно с увеличением давления в системе. Это показывает, что раствор проникает в самые узкие подземные каналы и выталкивает оттуда ранее недоступные запасы.

Также значимо, что состав экологически безопасен: он состоит из нетоксичных компонентов, не образует вредных соединений в пласте и используется в минимальных концентрациях. Это отличает его от многих традиционных аналогов, которые могут загрязнять подземные воды и почву.

К тому же такой раствор сохраняет однородность в течение двух недель без малейшего расслоения. В практическом смысле это выглядит как идеально перемешанная жидкость, где все компоненты остаются равномерно распределенными без осадка.

Это особенно ценно для промышленного применения, поскольку позволяет транспортировать, хранить и использовать состав без необходимости постоянного перемешивания или восстановления его свойств. Данная разработка дает максимальный эффект при минимальных затратах, делая технологию экономически выгодной.

Удивить разработками космической техники сегодня трудно. И все же есть новшества для орбитальных полетов, выделяющиеся своим необычным замыслом. Может ли работать на орбите воздушный реактивный двигатель? Причем работать неограниченно долго, да еще не требуя топлива. Конечно, нет, скажете вы. Тем не менее такое возможно. Мы расскажем подробнее о самых необычных двигателях для самых перспективных космических орбит.

Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.

Ученые впервые показали, как происхождение магических ядер можно вывести напрямую из взаимодействий протонов и нейтронов.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно