Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Что такое аккумуляторная батарея и как ее разработать

Сегодня мы расскажем о том, почему так непросто спроектировать аккумуляторы для электромобиля, какими они бывают и почему у разных производителей они организованы по-разному. Бонус: читатели узнают о том, как спроектировать такие батареи самостоятельно.

Сегодня вы узнаете:

1. Из каких подкомпонентов состоит аккумуляторная батарея, схему их соединения.

2. Почему важно охлаждать аккумуляторы. Типы систем охлаждения на примере транспорта с комбинированной энергетической установкой.

3. Как разработать тепловую модель аккумуляторного модуля с воздушным охлаждением, используя модельно ориентированный подход на платформе REPEAT.

О структуре аккумуляторных батарей

Для начала ознакомимся со структурой аккумуляторной батареи и особенностями ее компонентов.

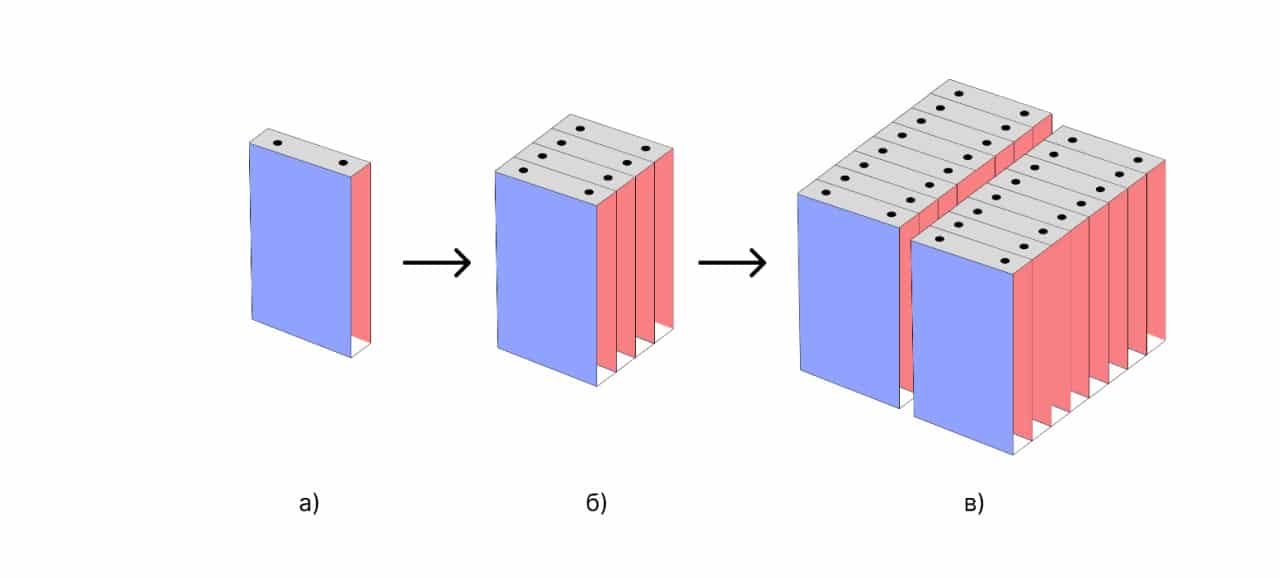

Наименьшая фундаментальная единица аккумуляторной системы — аккумуляторная ячейка (далее — ячейка; см. рисунок 1, а). Каждая ячейка состоит из положительного и отрицательного электрода, электролита и сепаратора.

Чаще всего производители указывают в документации зарядные или разрядные характеристики ячейки. Ячейки комбинируют, создавая модули.

Батарейный модуль — это сборка, которая состоит из n-го числа ячеек (рисунок 1, б). Ячейки могут быть соединены последовательно или параллельно. Последовательное соединение позволяет повысить напряжение модуля, что, например, необходимо для увеличения пиковой мощности системы, а параллельное соединение позволяет повысить емкость. Ячейки модуля соединены коннекторами и помещены в защитный кожух. Модули интегрируются в одну большую аккумуляторную батарею.

Аккумуляторная батарея представляет собой полноценную систему хранения энергии, состоящую из n-го числа соединенных между собой аккумуляторных модулей (рисунок 1, в). Так как удобнее управлять всей системой, нежели отдельными модулями, в батарее устанавливается система управления (Battery management system — BMS), процесс разработки модели в REPEAT описан в статье «Как создать систему управления батареей, используя современный подход?» [2]. Одна из функций BMS — тепловой контроль батареи.

О системах охлаждения аккумуляторных батарей

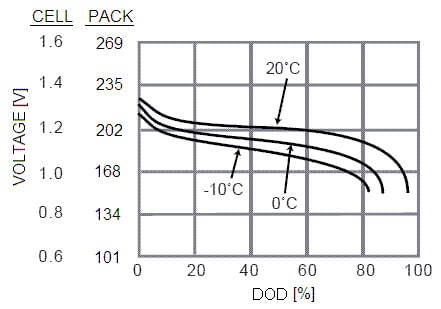

Взаимосвязи производительности и температуры батареи можно посвятить целую статью. Сейчас мы лишь отметим (а также установим верхнюю границу температуры нагрева модуля), что, согласно многочисленным исследованиям, условно идеальным для работы литий-ионного аккумулятора считается диапазон . Однако существуют модели батарей, работающих даже при –35 , но это, как правило, пограничные значения, работа при которых ведет к быстрой деградации ячеек, что, в свою очередь, влечет частую замену модулей.

Существуют три основные системы охлаждения батарей.

1. Воздушное охлаждение. Воздух используется в качестве среды для теплообмена, аккумулятор охлаждается за счет циркуляции воздуха. Эта система популярна из-за простоты и экономичности. Бывает пассивное воздушное охлаждение и активное.

При пассивном воздушном охлаждении нет возможности регулировать охлаждающий поток, например в салоне автомобиля воздух циркулирует вокруг батареи с одной скоростью. Пассивное охлаждение встречается в электромобиле Nissan Leaf (первое поколение) [3].

При активном охлаждении возможно регулировать мощность охлаждения системы. Используется в гибридном автомобиле Honda Insight [4].

2. Жидкостное охлаждение. Принцип отражен в названии: охлаждающая жидкость циркулирует в системе и отводит тепло, выделяемое аккумуляторной батареей. Бывают системы охлаждения с прямым и непрямым контактом.

При прямом контакте батарею целиком погружают в охлаждающую жидкость. Температурная стабильность при этом заметно выше, чем при других методах охлаждения, однако предъявляются высокие требования к герметизации системы.

При непрямом методе жидкость поглощает тепло аккумуляторов через каналы охлаждения, установленные между модулями или вокруг модулей. Такой тип охлаждения встречается в электромобилях Tesla.

3. Гибридное охлаждение. Это комплексное решение, которое сочетает преимущества обоих методов, но одновременно увеличиваются затраты на разработку комбинированной системы. Гибридная система с активным воздушным охлаждением и непрямым жидкостным встречается в автомобиле Toyota Prius (не Premium).

Разработка тепловой модели аккумуляторного модуля с воздушным охлаждением

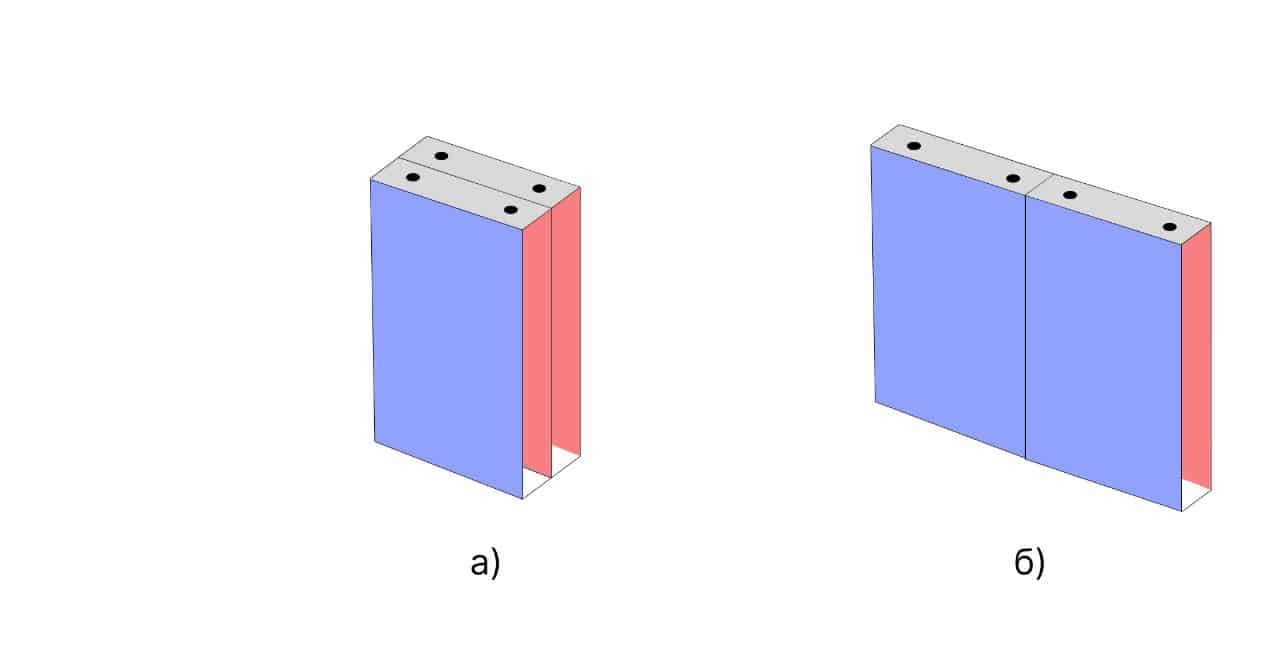

Для начала определим число ячеек в модуле. Во многих моделях электромобилей модуль состоит из шести соединенных ячеек последовательной (а) либо параллельной конфигурации (б).

Чаще всего производители указывают в документации зарядные или разрядные характеристики ячейки. Ячейки комбинируют, создавая модули.

При надлежащей системе охлаждения равномернее всего нагревается параллельная конфигурация. Так как нас интересует наиболее широкий температурный диапазон, рассмотрим последовательную конфигурацию, в ней сильнее всего нагреваются центральные ячейки, в чем мы удостоверимся далее.

Исследуем нагрев литий-ионных ячеек (рисунок 4, а). Теплообменные процессы продолжительные: модельное время составит 3600 секунд. Поэтому в демонстрационном примере исследуем аккумуляторную ячейку с большой емкостью 45 ампер-часов и номинальным напряжением 3,8 вольт.

Для предотвращения глубокого разряда ячеек цикл разряда (90 ампер) дополним циклом заряда (–90 ампер). Общая мощность модуля составит два киловатта. Также обязательно при помощи датчика выведем полную мощность тепловых потерь ячейки, датчик будет передавать данные нагрева в источник теплового потока.

Теперь непосредственно о тепловой части. Отметим принятые допущения в модели.

- Ячейка представляется в виде одной тепловой массы.

- Скорость воздушного потока одинакова на протяжении всего расчета модели.

- Расчет проводится со свойствами воздуха при температуре 20 ℃.

- Каналы симметричны.

- Температура нижнего потока воздуха не изменяется и равна 20 ℃.

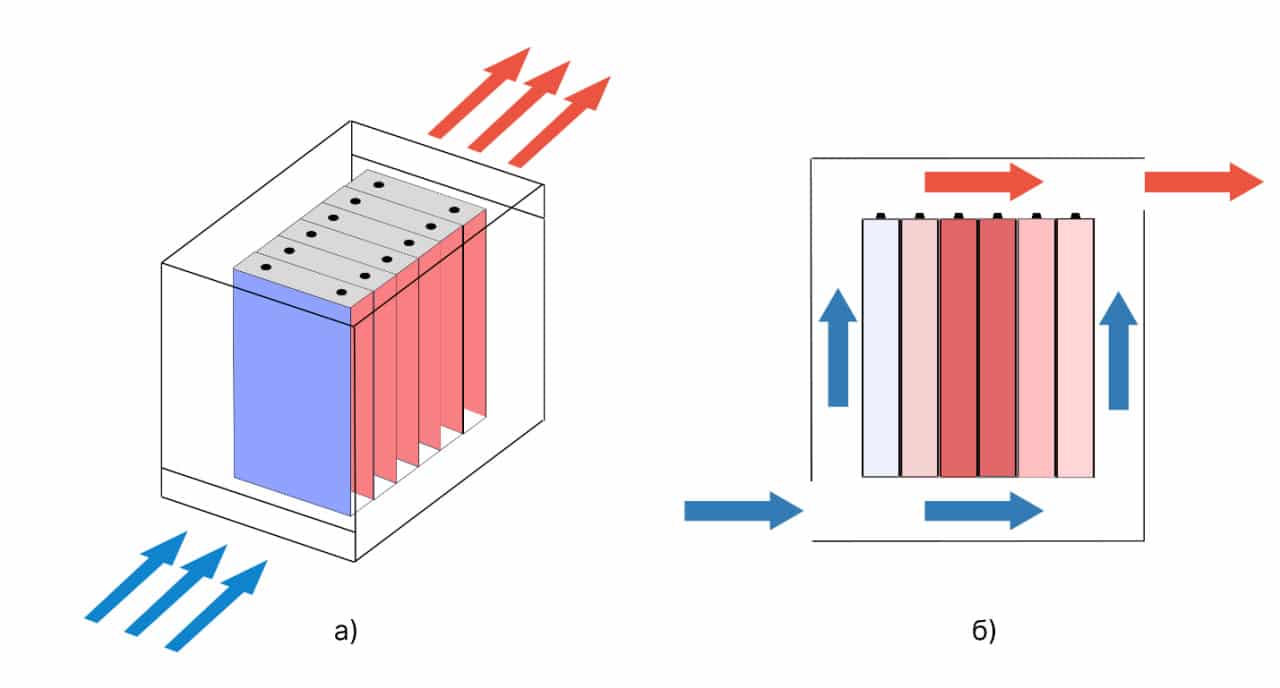

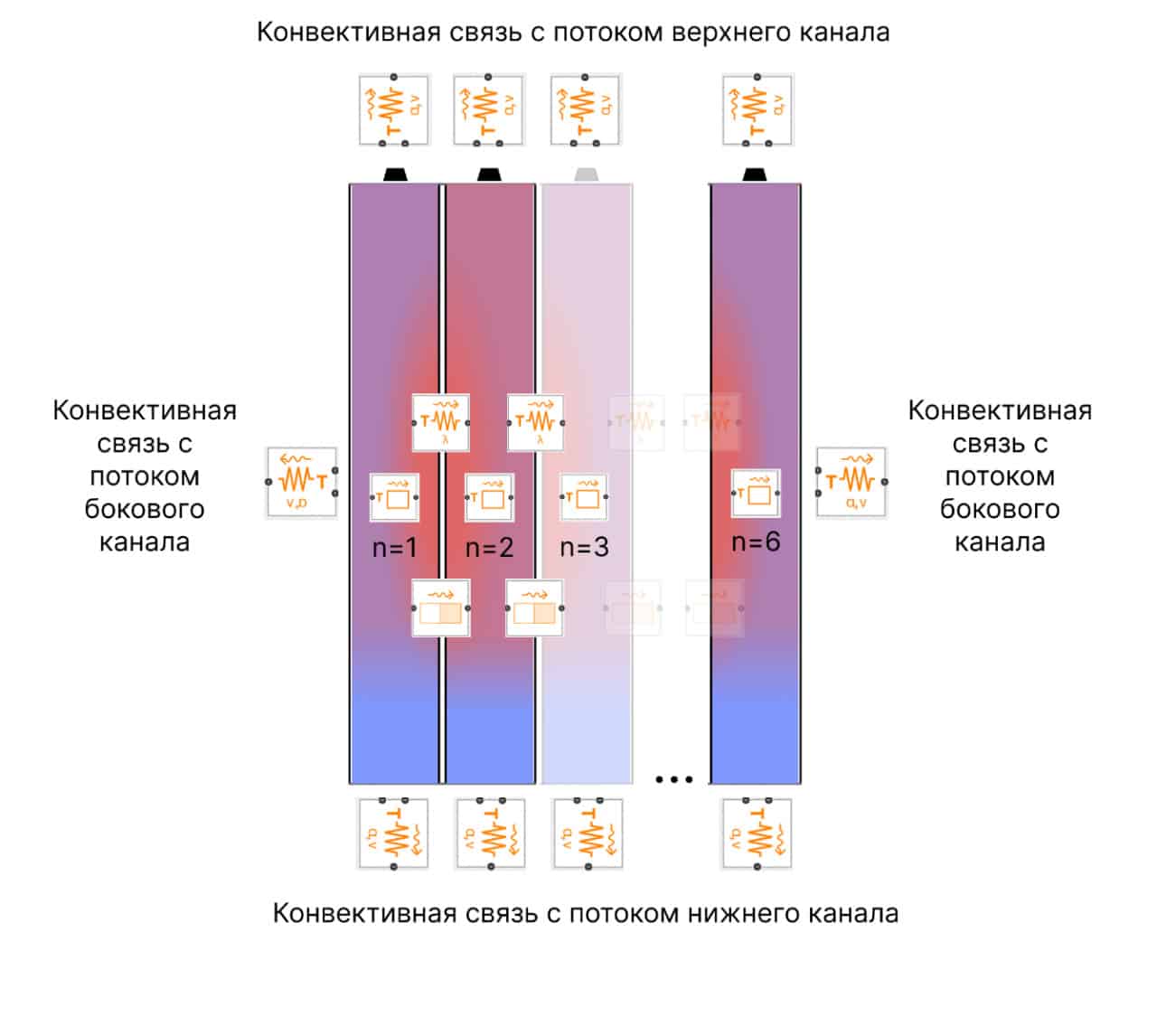

Шесть ячеек последовательной конфигурации находятся в кожухе модуля, нагнетаемый воздух проходит снизу вверх через боковые каналы и охлаждает ячейки (рисунок 6, а). Чуть забегая вперед, отметим, что в процессе охлаждения ячеек воздух в верхнем канале горячее, чем в нижнем. Поэтому стрелка потока воздуха наверху условно красная (рисунок 7, б).

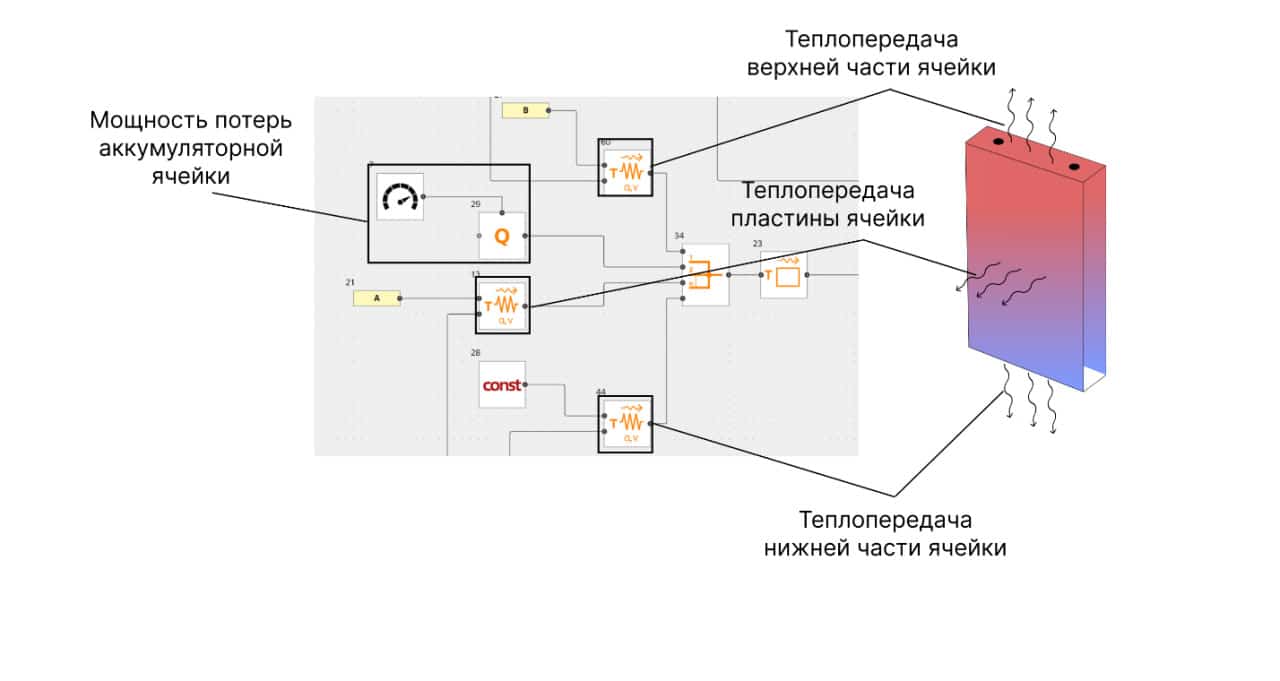

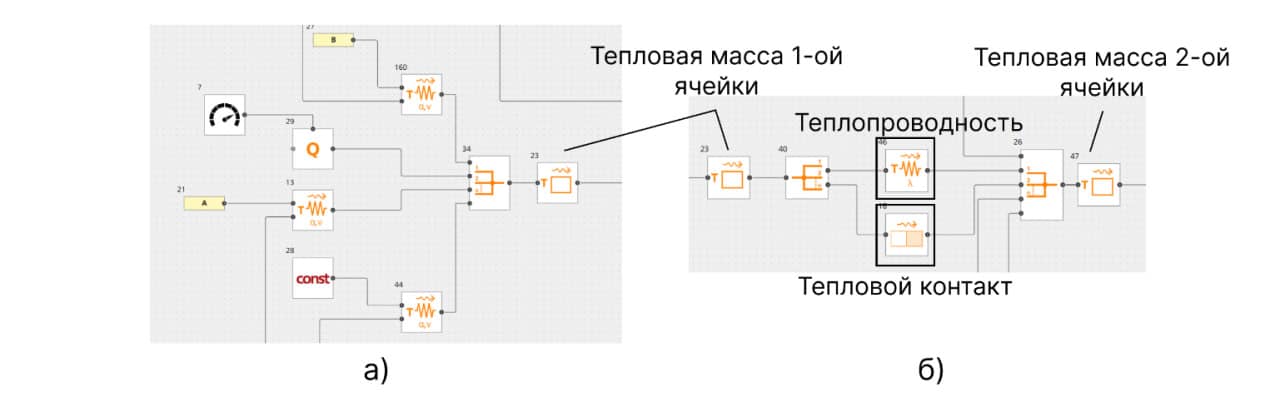

Как было указано, одна ячейка представлена одной тепловой массой, к которой подключаются источники теплоты (рисунок 8). Теплота, создаваемая ячейкой, рассеивается при помощи блоков теплопередачи, в свойствах которых указываются геометрические размеры канала охлаждения, а на вход передаются значения температуры и скорости расхода охлаждающего воздуха. Например, в боковом канале модуля, где охлаждается пластина ячейки, за счет сужения скорость потока выше всего и равна 20 метрам в секунду.

Ячейки находятся в соприкосновении друг с другом, а также соединены между собой медным коннектором (рисунок 9, б). Поэтому тепловые массы соединяются между собой при помощи блоков «Теплопроводность» и «Тепловой контакт».

Общие принципы теплового соединения элементов приведены на рисунке 10.

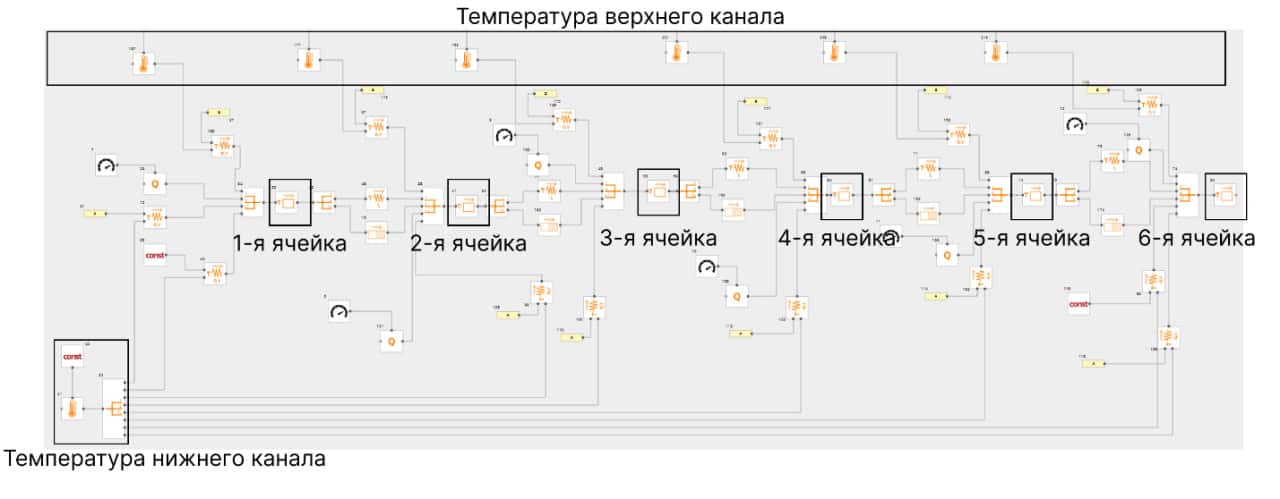

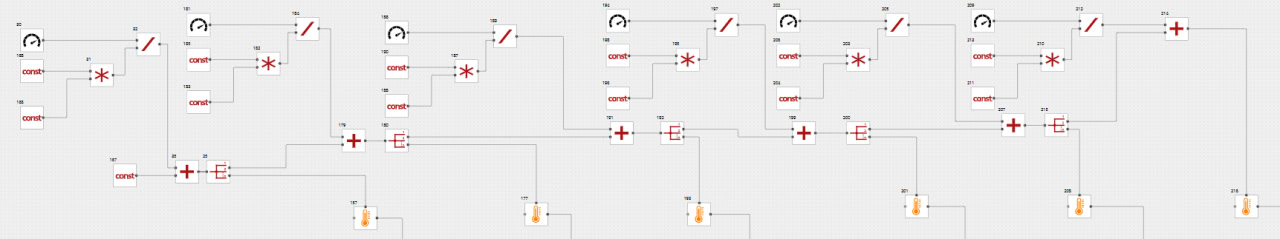

Схема тепловой модели будет выглядеть следующим образом:

Итак, назначение большей части тепловых элементов мы описали. Осталось лишь рассказать о нагреве воздушного потока верхнего канала. Еще в начале этого раздела было допущение, что нижний поток не нагревается, оттого и источник температуры нижнего канала для всех ячеек единственный — 20 °C. Однако остается вопрос: как происходит нагрев верхнего канала? Есть как минимум два варианта расчета.

1. Мы условно считаем, что при движении охлаждающего потока снизу вверх воздух нагревается только в боковом канале. Нагревом потока верхними частями ячеек пренебрегаем.

2. Воздух помимо нагрева в боковом канале нагревается дополнительно в верхнем канале.

Если верхний предел абсолютной погрешности вычислений высокий, например 1 °C, можно считать температуру по первому пути. Однако для полноценной реализации модели нагрева выберем второй вариант.

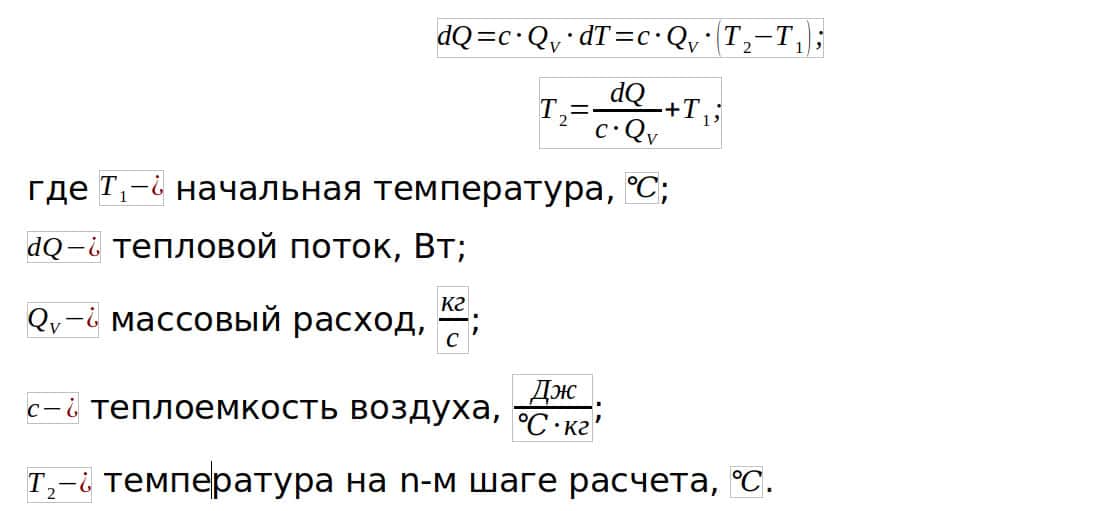

Алгоритм расчета нагрева потока прост: вспомним формулу расчета теплового потока через массовый расход и выведем температуру T2:

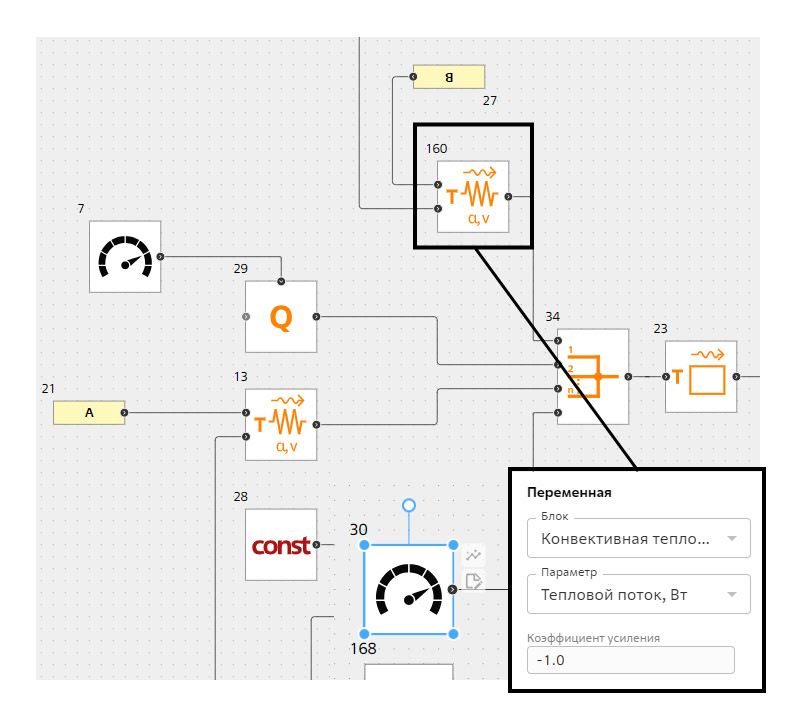

Рассчитаем температуру воздушного потока, после того как он нагрелся в боковом канале. Начальная температура равна 20 °C, теплоемкость воздуха — 1005 джоулей / ℃ ⋅ килограмм}, расход примем 0,015 килограмм в секунду. Остается лишь найти тепловой поток, для этого вспомним, что поток нагревается при помощи блока «Конвективная теплопередача с расчетом коэффициента теплоотдачи». Создадим датчик, выделим упомянутый блок и выберем необходимый нам параметр «Тепловой поток» (рисунок 12). (Не забудем еще вписать отрицательный коэффициент усиления, так как при охлаждении тепловой поток отрицательный.)

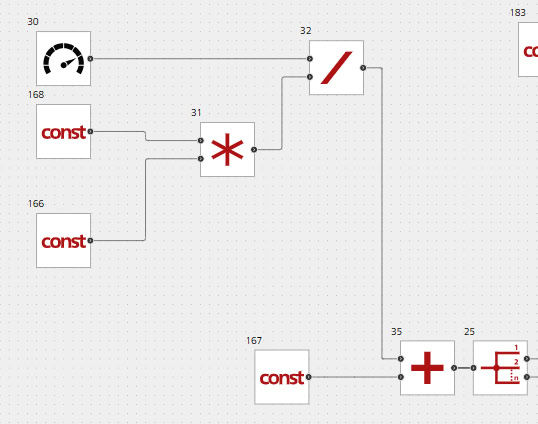

Превосходно. Теперь осталось лишь интерпретировать уравнение при помощи блоков автоматики, у автора получилось так:

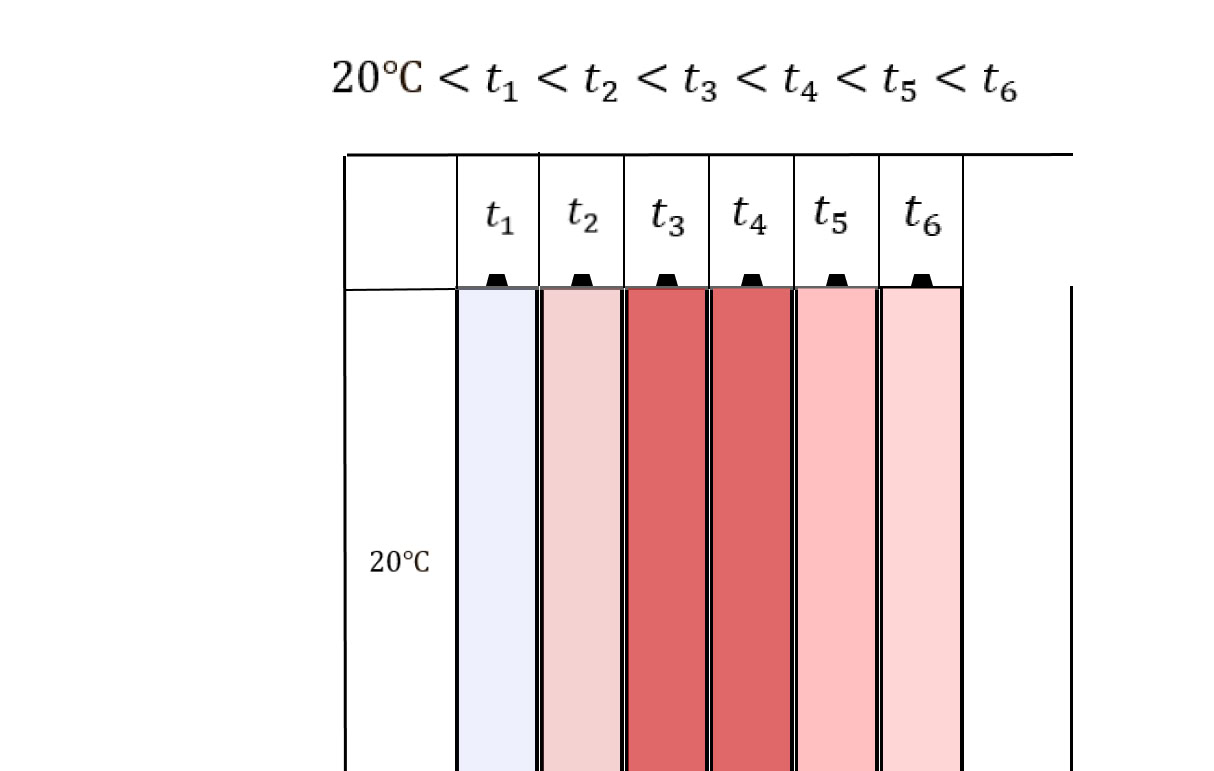

Но мы учли лишь один нагретый участок потока, осталось учесть нагрев от остальных ячеек, представим этот процесс при помощи следующего рисунка.

Такой же алгоритм расчета применим для остальных участков потока. Тогда получается следующая картина.

Наконец, модель можно запустить на расчет. Выведем температуры тепловых масс ячеек и температуры участков верхнего потока.

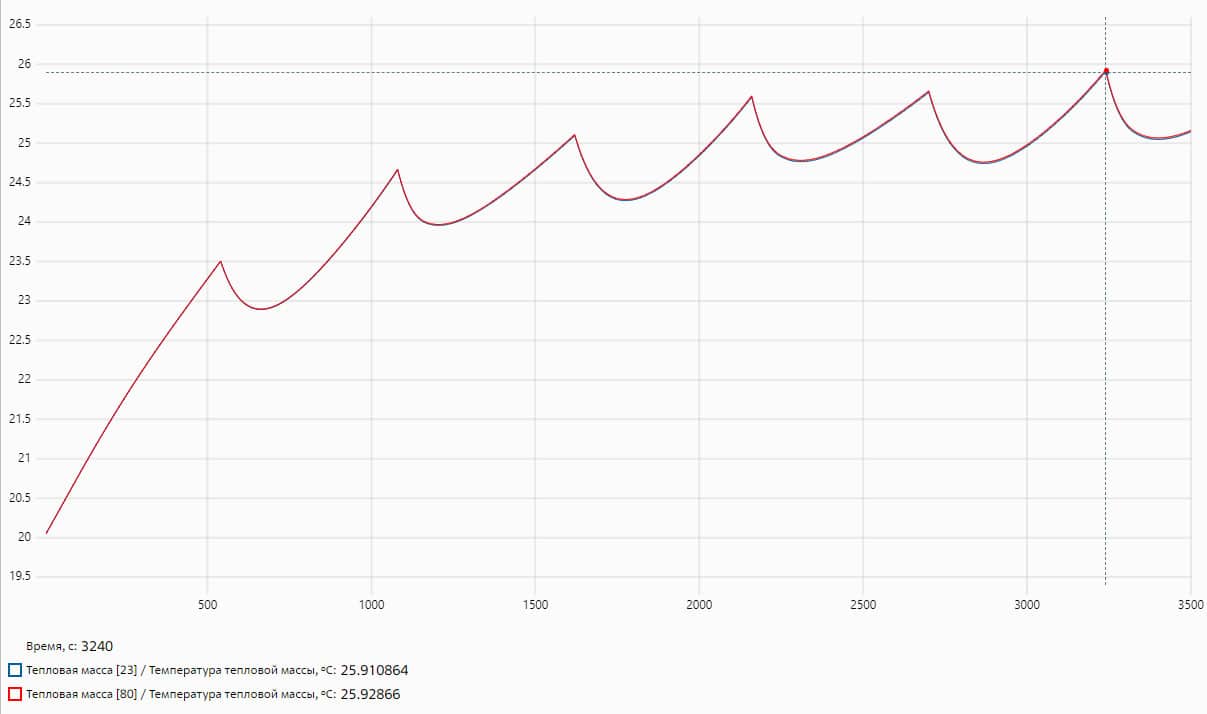

Для начала исследуем крайние ячейки: первую и последнюю.

По кривым видно, как за час работы нагрев элементов достигает установившегося процесса. Также заметно, как период колебаний нагрева повторяет период заряда-разряда модуля. Дополнительно отметим разницу температур между ячейками, симметрия температур отсутствует, так как был учтен нагрев верхнего потока. При пренебрежении нагревом воздуха температуры были бы равны.

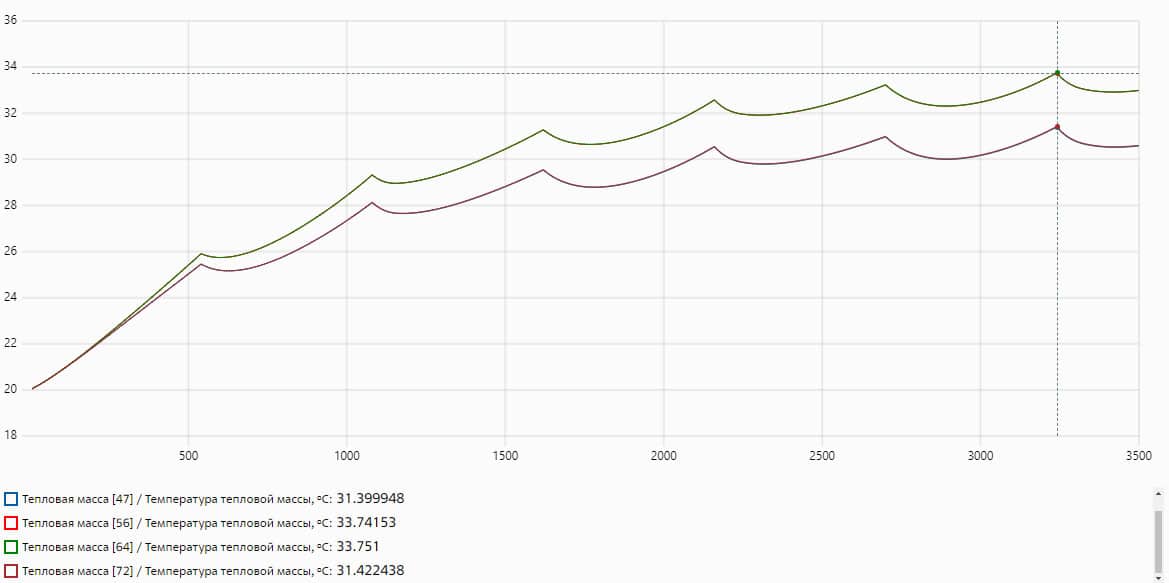

Теперь переходим к анализу остальных четырех ячеек.

Здесь температуры заметно выше, чем у внешних ячеек, пиковой температуры равной 33,8 достигает ячейка 4. Такой высокий нагрев обусловлен тем, что при последовательной конфигурации охлаждающий поток воздуха не способен равномерно охладить центральные ячейки модуля, так как площадь конвективной теплопередачи значительно меньше, чем у крайних ячеек.

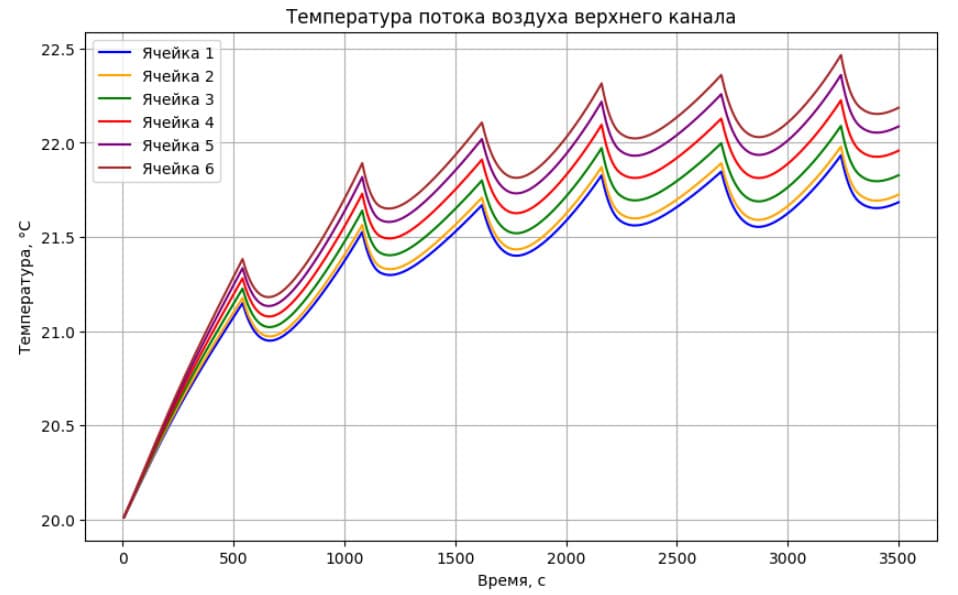

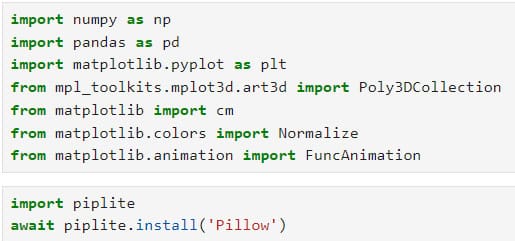

Дополнительно изучим нагрев потока воздуха на участках верхнего канала при помощи встроенного инструмента JupyterLite:

Можно сделать вывод, что температура воздуха, пройдя верхний канал, возросла примерно на полградуса. Если рассматривать участки как ступеньки, то при каждом шаге температура верхнего потока повышалась в пределах 0,05 ≤ Δt ≤ 0,1℃.

В REPEAT процесс нагрева, кстати, можно представить в 3D-координатах. Сделать это возможно при JupyterLite и 3D-библиотек Python. Импортируем необходимые библиотеки и загружаем csv-файлы с температурами ячеек.

На цветовой диаграмме видно, что сильнее всего нагреваются центральные ячейки.

При проектировании систем охлаждения батарей важно в первую очередь создать математическую модель для определения критических режимов работы. На основе результатов расчета модели принимаются обоснованные компромиссные решения, например внедрение параллельной конфигурации вместо последовательной. Это, скорее всего, улучшит показатели охлаждения, хотя может потребовать увеличения размеров аккумуляторной батареи.

Список литературы:

1. eaa-phev.org

2. habr.com

3. researchgate.net

4. nrel.gov

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно