Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Цифровой двойник почвы покажет, где будет наводнение, а где засуха

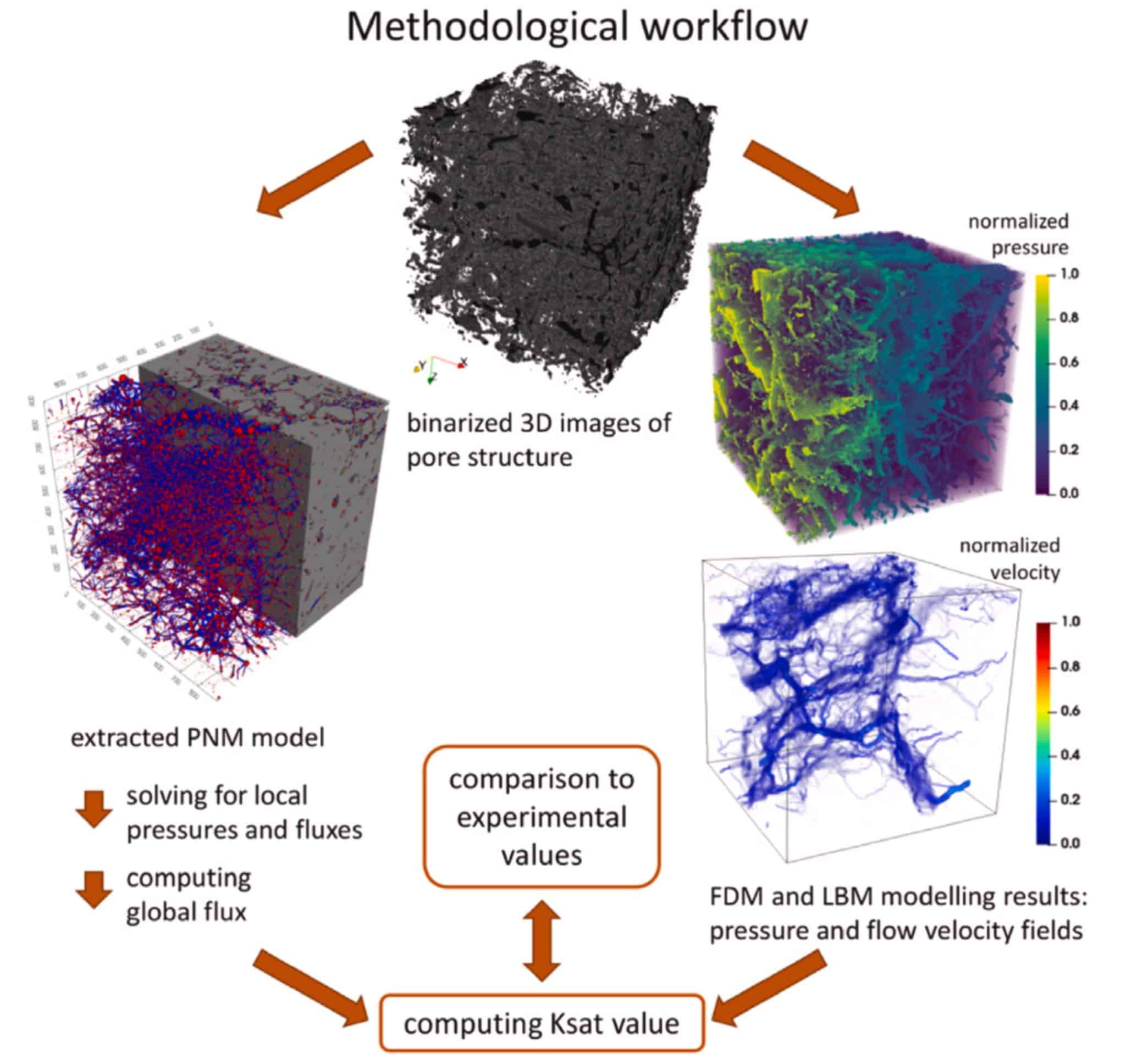

Международный коллектив ученых впервые сравнил три метода компьютерного моделирования почвы на уровне пор. Результаты исследования показывают, что цифровой двойник почвы корректно работает для прогнозирования ее свойств. Этот подход найдет применение во множестве областей: от нефтегазовой промышленности и материаловедения до почвоведения и гидрологии.

Результаты опубликованы в журнале Soil and Tillage Research. Авторы показали, что разработка и применение цифрового двойника почвы открывает новые возможности для неинвазивного исследования и прогнозирования ее свойств. Этот подход позволит предотвращать эрозии и наводнения, прогнозировать запасы воды в различных сценариях выпадения осадков, а также учитывать влияние изменения климата.

«Можно пойти и дальше — на основе разрабатываемых методик можно создавать дизайнерские почвы с идеальными физическими свойствами для определенных культур и условий окружающей среды»,— добавил Кирилл Герке, директор по науке Центра вычислительной физики.

Традиционные подходы к изучению почвы, такие как отбор образцов для измерения в лаборатории, являются разрушающими, медленными и потенциально вносят ошибки из-за проблем измерительных протоколов. Более того, экспериментальный метод ограничивает движение воды в почве, блокируя боковые потоки, и не позволяет получить полную информацию о фильтрационных характеристиках пористой среды. Ученые из ЦВФ МФТИ с коллегами предлагают принципиально другой подход к изучению свойств почвы, который позволит исследовать ее виртуально с более полной информацией о свойствах.

Очень важен параметр насыщенной гидравлической проводимости почвы — величина, показывающая, как быстро вода может просачиваться и распределяться по почве. Этот параметр позволят определять продуктивность почвы для сельского хозяйства, риски эрозии и наводнения и способность почвы справляться с экологическими последствиями.

Ученые создали 3D-структуру на уровне пор для трех образцов почвы Суздальского ополья с помощью изображений рентгеновской микротомографии. Они применили три принципиально разных метода моделирования для расчета гидравлической проводимости. Несмотря на то что методы имеют различные фундаментальные подходы, результаты моделирования совпадают по порядку величины с экспериментом. Что подтвердило надежность цифрового моделирования.

Исследователи сравнивали расчетные и экспериментальные значения насыщенной гидравлической проводимости. Модельные значения оказались в 2–10 раз больше полевых. Ученые объясняют, что различия обусловлены ограничениями рентгеновской компьютерной томографии, а также сложностями в создании одинаковых граничных условий в численном и полевом экспериментах. Цифровой подход открыл новые задачи в выявлении причин расхождения, такие как необходимость учета разных масштабов в структуре почвы, выявление органики, расположенной в порах почвы. Благодаря моделированию впервые удалось подчеркнуть анизотропность почвы — ее способность проводить воду по-разному в различных направлениях. Этот эффект сложно исследовать экспериментальными методами.

«Безусловно, как у и любой модели, у нашей тоже есть ограничения. Мы используем статические данные о структуре полученные с помощью компьютерной томографии при определенном насыщении почвы водой. При изменении влажности структура, в которой происходит фильтрация, меняется. Для учета влияния этих факторов нам необходимо описать динамику структуры при изменении влажности. Совместив две модели: модель фильтрации и динамики структуры, мы сможем впервые детально описать процессы в реальных природных объектах, что будет значительным шагом вперед»,— добавил Кирилл Герке.

Исследование демонстрирует потенциал моделирования как надежного и неразрушающего инструмента для исследования почвы.

В работе участвовали ученые из Центра вычислительной физики МФТИ, Института физики Земли РАН, Университета короля Абдаллы (Саудовская Аравия), МГУ, Лейбниц-центра ZALF (Германия), Института почвоведения имени Докучаева и CSIRO (Австралия).

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно