Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

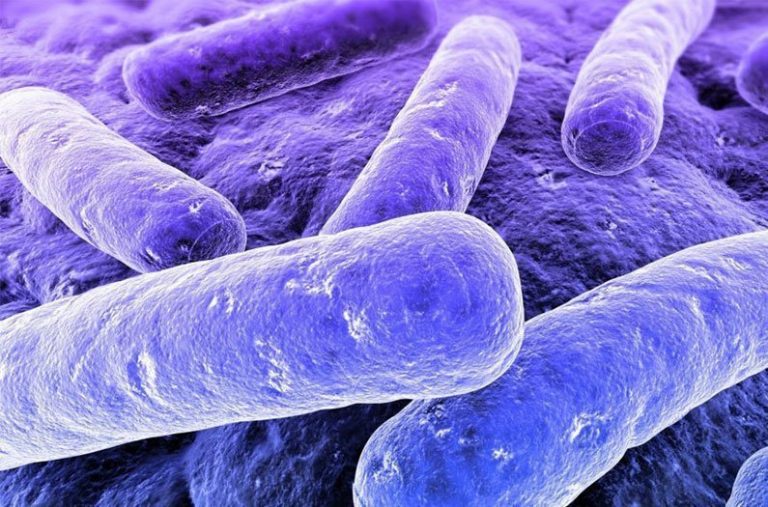

Биологи описали последнего общего предка всех бактерий

Изучая геномы анаэробных бактерий, немецкие биологи смогли составить представление о метаболизме и физиологии последнего общего предка бактерий.

В середине 2010-х команда профессора Уильяма Мартина, главы Института молекулярной эволюции при Университете Генриха Гейне (Дюссельдорф, Германия), определила набор из 355 генов и описала физиологию и среду обитания последнего универсального общего предка (LUCA) — последней популяции организмов, от которой произошло все живое не Земле. По разным оценкам, предок жил примерно 3,48-4,5 миллиарда лет назад и не оставил нам никаких ископаемых остатков.

Теперь та же научная группа решила изучить последнего общего предка бактерий (last bacterial common ancestor, LCBA). Работа опубликована в журнале Communications Biology.

Среди всех микроорганизмов на Земле бактерии не только наиболее многочисленны, но и составляют самую разнообразную область с точки зрения физиологии и метаболизма. Изотопные сигнатуры прослеживают их автотрофию на 3,9 миллиарда лет назад. Основываясь на универсальности генетического кода, хиральности аминокислот, ученые считают, что последний универсальный общий предок предшествовал расхождению бактерий и архей. Поскольку бактериальный и архейный домены монофилетические — происходят от одного прародительского вида, — есть доказательства наличия одного явного предка для каждого домена. Их и назвали последним общим предком бактерий и последним общим предков архей.

Чтобы определить генетический код LBCA, его свойства и историю, биологи анализировали геномы анаэробных бактерий, способных жить и развиваться в отсутствие свободного кислорода. «Отказ от аэробов (нуждаются в свободном молекулярном кислороде для процессов синтеза энергии, в отличие от анаэробов; к ним относят подавляющее большинство животных, все растения и значительную часть микроорганизмов. — Прим. ред.) имел для нас смысл, — объяснила доктор Джоана Ксавье, ведущий автор исследования. — Если бактерии возникли в то время, когда Земля была бескислородной, то и нет смысла исследовать их происхождение, учитывая виды, полные адаптаций, вызванных кислородом».

Известно, что высшие формы жизни — существа, достигшие высшей ступени эволюции — наследуют генетический код от родителей к потомкам при помощи вертикального переноса генов, то есть по итогу геном будет предоставлять информацию о филогенетической истории. Однако бактериям свойственен другой процесс передачи генетического материала — латеральный (или горизонтальный) перенос организму-непотомку. Благодаря этому бактерии способны обмениваться генетической информацией между разными штаммами, но здесь кроется и серьезная проблема для ученых: при помощи традиционных филогенетических методов невозможно установить корень в древе эволюции бактерий.

Чтобы обойти это препятствие, авторы новой работы использовали биохимические сети вместе с тысячами отдельных филогенетических деревьев: они изучили 1089 эталонных геномов анаэробных бактерий, содержащих 2 465 582 белковых последовательностей. Затем их сгруппировали в 114 326 семейств: как оказалось, 146 семейств белков имели по крайней мере одну последовательность, присутствующую во всех 25 проанализированных основных таксономических группах. Таким образом, они формировали почти полную базовую метаболическую сеть.

Для завершенного понимания биохимии LCBA потребовалось еще девять генов: тогда реконструированная совокупность физических процессов, определяющих физиологические и биохимические свойства клетки, включала все основные и универсальные метаболиты. Чтобы быть полностью независимой и самогенерируемой, сети LBCA все равно потребуются дополнительные гены, унаследованные от последнего универсального общего предка — LUCA — и питательные вещества из окружающей среды.

Получив представление о метаболической сети общего предка бактерий, биологи определили, какие из современных бактериальных групп больше других похожи на LBCA. «Анализ показал, что самая ранняя ветвь бактерий, которая расходилась, была наиболее схожа с современными клостридиями, за которыми следовали протобактерии Deltaproteobacteria, актинобактерии и некоторые представители Aquifex (вид палочковидных одноклеточных бактерий длиной от двух до шести микрометров и диаметром около 0,5 микрометра. — Прим. ред.) Обычно эти группы имеют ацетил-КоА путь (метаболический путь, серия биохимических реакций, используемых некоторыми анаэробными хемолитоавтотрофными бактериями и археями-метаногенами для фиксации СO2 и получения энергии. — Прим. ред.)», — рассказал Фернандо Триа, один из авторов исследования.

Как объяснили ученые, восстановительный ацетил-КоА путь — единственный способ фиксации углерода, позволяющий организмам использовать водород как донора электронов, а диоксид углерода — как акцептора и строительной блок для биосинтеза органических молекул. Он свойственен как археям, так и бактериям, а еще открывает путь к общему универсальному предку всего живого.

«Мы можем с уверенностью сказать, что LBCA, был автотрофным, глюконеогенетическим и палочковидным, — добавляет Ксавье. — Если бы он был похож на клористидий, возможно, LBCA смог спорулировать». Такую гипотезу недавно предложили другие исследователи, и она согласуется с новыми результатами: формирование невероятно устойчивых спор и позволило ранним микроорганизмам выжить в суровых условиях молодой Земли.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Последние комментарии