Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Жизнь на шлаках: какие микроводоросли помогли запустить восстановление экосистем

Серьезная проблема промышленных регионов — отходы производства, которые занимают внушительные территории и требуют рекультивации, в том числе биологической. В Мурманской области основной подход — выращивание растений для стабилизации субстратов. Из-за низкого плодородия техногенных отходов растения испытывают большие трудности при их заселении. К тому же, такие технологии бывают слишком дороги в использовании. Еще одна проблема — отходы могут быть токсичны, содержать тяжелые металлы, иметь высокую щелочность, плохо удерживать воду. Все это помешает восстановлению растительности на них. Помочь могут цианобактерии, устойчивые к токсичности отходов. Если устойчивые к тяжелым металлам штаммы цианобактерий будут формировать обрастания на промышленных шлаках, это поможет создать технологии, направленные на восстановление экосистем.

Метод рекультивации загрязненной окружающей среды с помощью водорослей —фиторемедиация — перспективная биотехнологическая стратегия благодаря высокому потенциалу в борьбе с ухудшением состояния почвы, при этом заселение цианобактериями повышает устойчивость пылевых частиц и препятствует их переносу. Ученым давно известны процессы обрастаний новых грунтов в природе, в частности в Арктике при отступлении ледников оголяются новые пространства и растительные сообщества формируются на них начиная с колонизации цианобактерий. На поверхности развивается слизистая биопленка цианобактерий, постепенно такое микробное сообщество становится разнообразнее, формируются биологические корочки. Они в свою очередь, обеспечивают отложение важных органических веществ в субстрате, запускают процесс первичного почвообразования и стимулируют дальнейшее развитие на нем растительного покрова.

Цианобактерии способствуют росту других растений, выделяя в окружающую среду органические вещества и соединения азота. Отталкиваясь от природных процессов, можно попытаться запустить восстановление растительности и на шлаках. Выращивание биомассы цианобактерий в лабораторных условиях — один из самых простых и недорогих методов фиторемедиации техногенно нарушенных объектов.

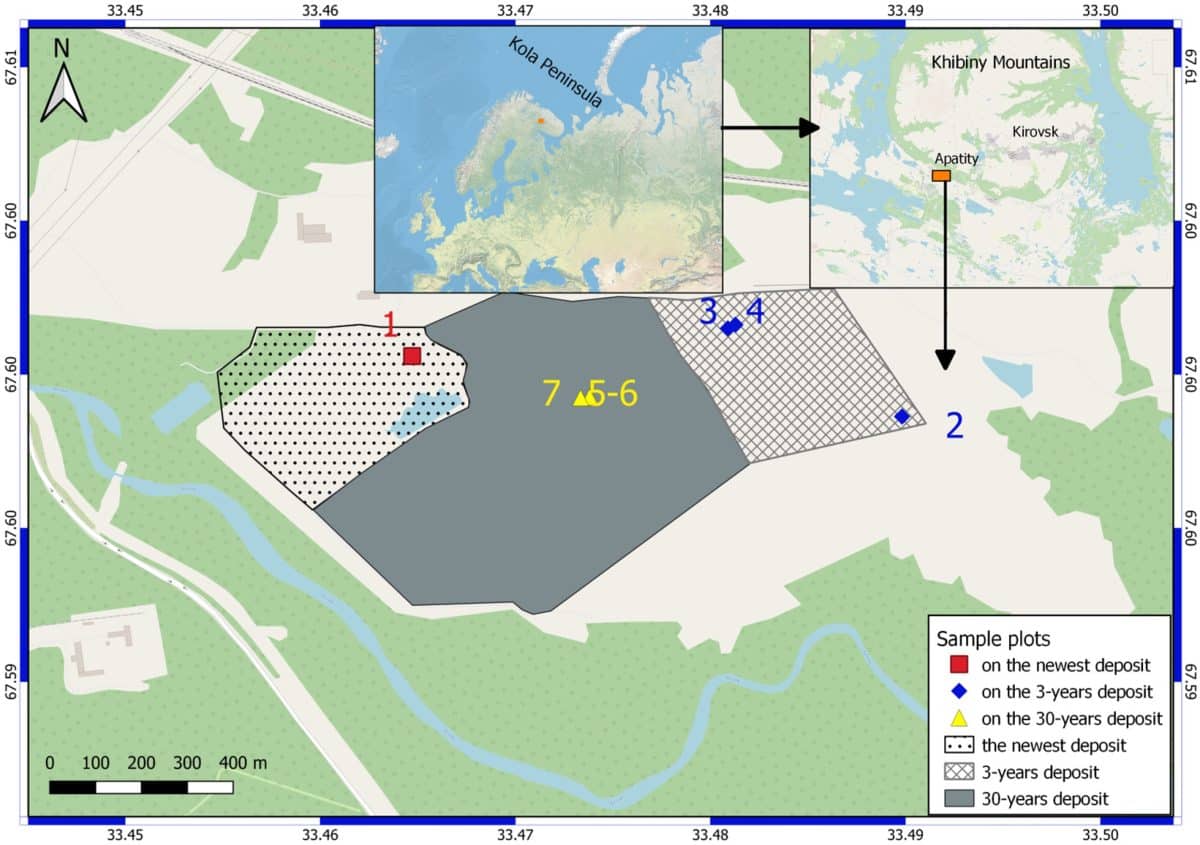

В своей статье «Цианобактериальные сообщества, обитающие на золоотвалах Апатитской ТЭЦ в российской Арктике» сотрудники Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Аврорина Денис Давыдов, доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник, и Анна Вильнет, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории флоры и растительности исследовали состав сообществ цианобактерий на золоотвалах разного возраста, чтобы выделить штаммы, которые будут пригодны для разработки технологии фиторемедиации в условиях Мурманской области.

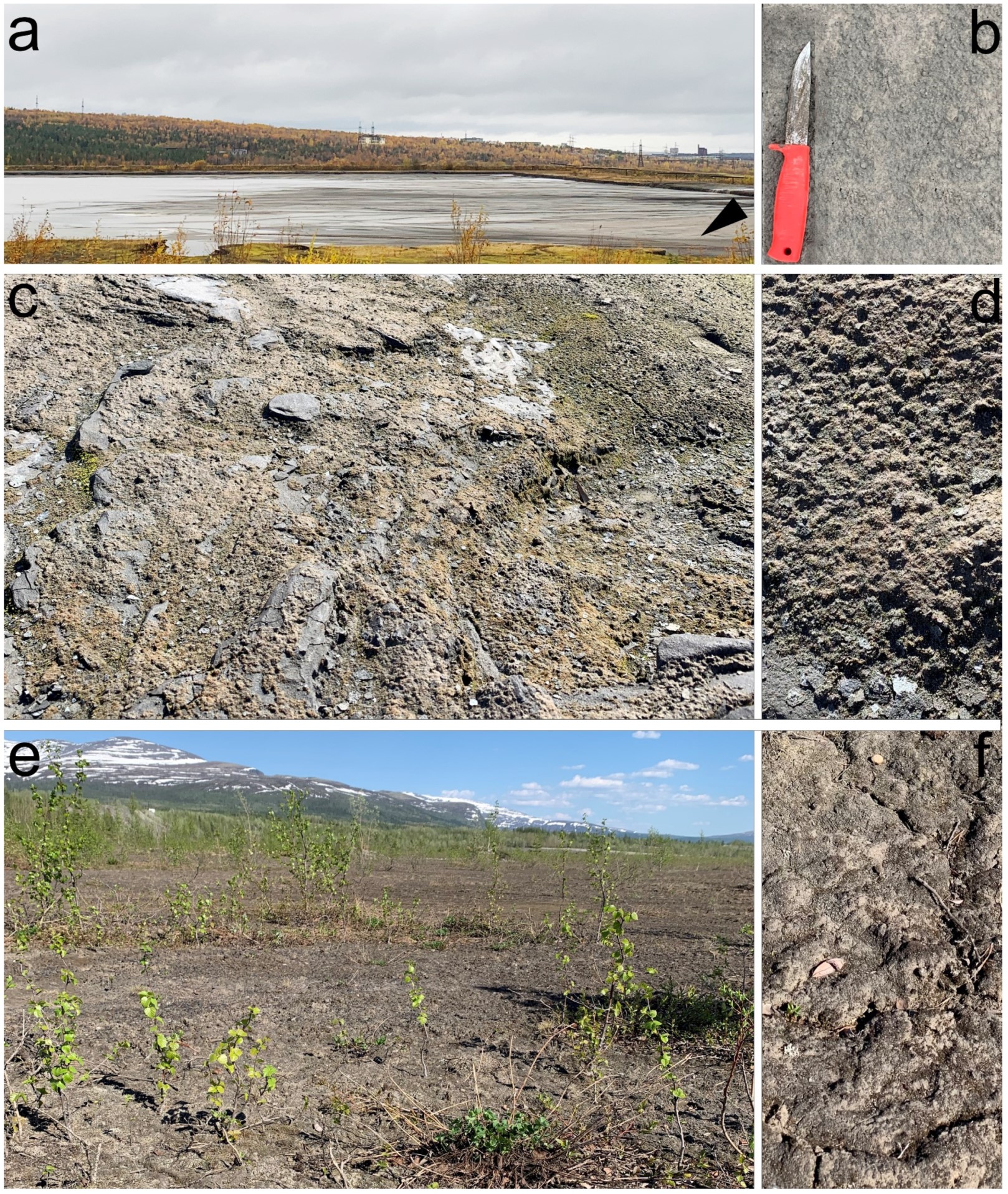

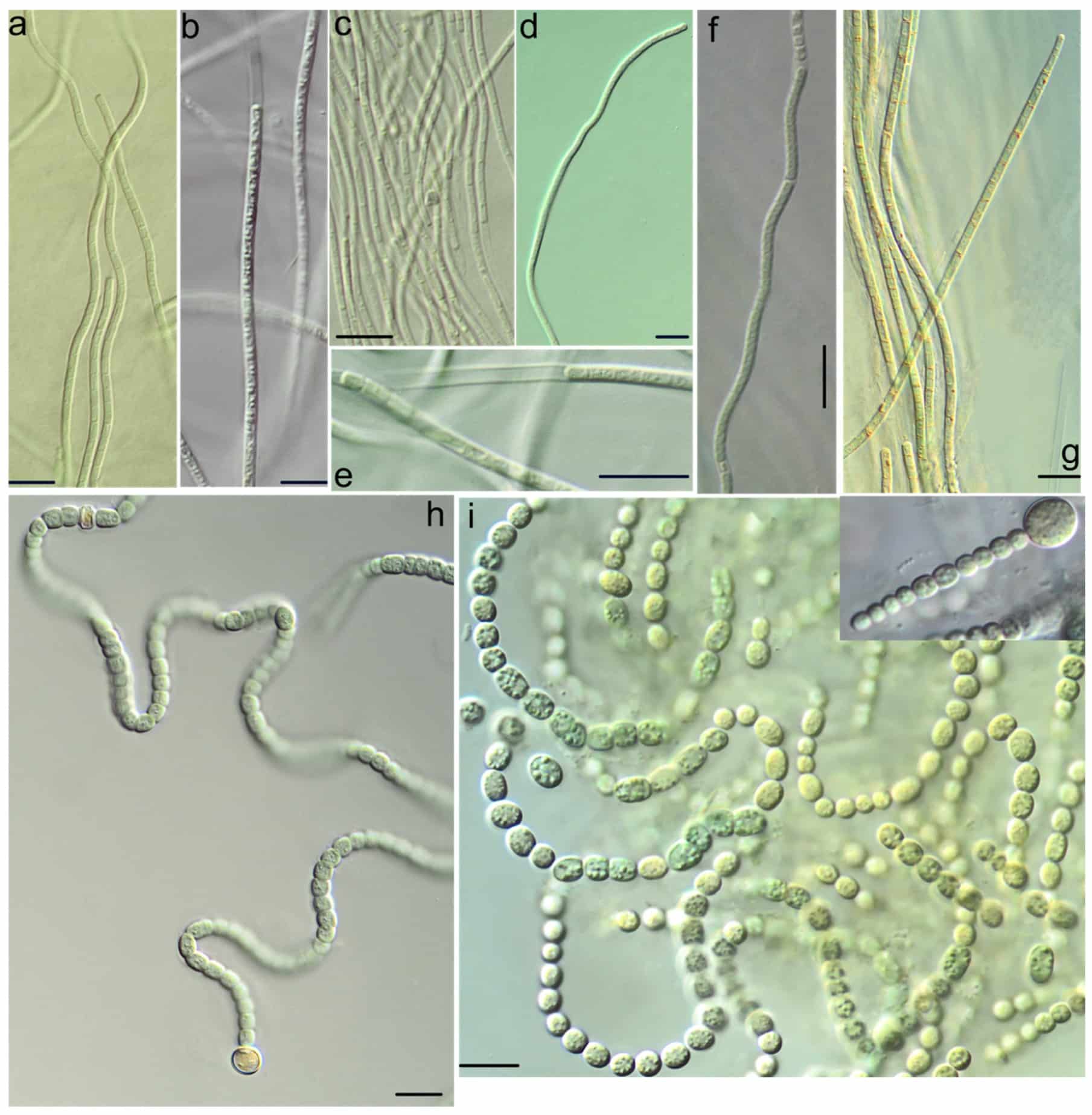

Статья вышла в специальном выпуске «Исследование микробного разнообразия в различных средах» журнала Microorganisms. Ее авторы провели скрининг разнообразия цианобактерий, растущих на техногенных субстратах, что необходимо для дальнейших исследований по отбору наиболее продуктивных штаммов для лабораторных и полевых экспериментов по рекультивации. Пробы отобрали на трех разновозрастных отвалах из золошлака угольной электростанции в городе Апатиты — на новом отвале, на трехлетнем и на законсервированном с 1990 года, где происходит активное зарастание, в том числе древесной растительностью. На этих участках они выявили 18 таксонов цианобактерий. В культуру выделено 24 штамма цианобактерий, относящихся к 11 видам. Все их тщательно изучили в лабораторных условиях с помощью самых современных технических средств.

Эта работа позволила определить, когда и как именно формируются сообщества цианобактерий на золошлаках Апатитской ТЭЦ, а также какие именно виды и при каких условиях становятся наиболее перспективными кандидатами для образования субстратов и плотных поверхностных биопленок.

Находки некоторых видов на отвалах в Апатитах оказались весьма нетривиальными, что позволяет ученым расширить представления об их среде обитания и экологических предпочтениях. Например, вид Gansulinema desertorum был известен только в пустынном районе в провинции Ганьсу в Китае, а Nodosilinea calida описана в Йеллоустонском национальном парке и не встречалась в других местах обитания. Как и в случае с вышеупомянутым таксоном, этот вид впервые обнаружен на территории Мурманской области и России. Tildeniella torsiva впервые описана в Словакии, затем выявлена в Корее и на Украине, однако в России ранее не приводилась.

Основные выводы, которые представлены в работе ученых ПАБСИ КНЦ РАН, говорят о том, что цианобактерии заселяют отвалы очень быстро и удивительно хорошо приспосабливаются к экстремальным условиям, при этом на зрелых участках формируются в три раза более богатые сообщества. Наиболее перспективные для практического применения — представители таксонов Nostocaceae, способные к фиксации атмосферного азота и обогащению северных почв аммонийными соединениями.

Следующий этап научной работы сотрудников ПАБСИ КНЦ РАН — исследования реакции на стресс наиболее эффективных штаммов цианобактерий в лабораторных мезокосмах с имитацией условий нефелиновых «хвостов», а затем полевые испытания для оценки их практического потенциала в восстановлении растительности. Все полученные данные позволят заполнить значительный пробел в знаниях о технологиях, адаптированных для арктических и субарктических экосистем.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

За десятки километров от побережья Гренландии лежат скалистые острова Китсиссут, которые на первый взгляд кажутся неприступными для людей, не имеющих современных лодок и других технологий. Однако авторы нового исследования выяснили, что тысячи лет назад люди все же смогли достичь этих суровых земель. Мореплаватели каменного века не просто посещали острова — они обосновались там, совершив одно из самых длинных и опасных морских путешествий в истории древней Арктики.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Ученые из МФТИ, НИУ ВШЭ и ОИВТ РАН показали, что жидкость может перейти в стеклообразное состояние под действием давления. Эта работа не только раскрывает механизм перехода, заполняя пробелы в фундаментальных вопросах физики, но и предлагает подход, с высокой точностью моделирующий поведение материалов в экстремальных условиях.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно