Уведомления

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.

Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

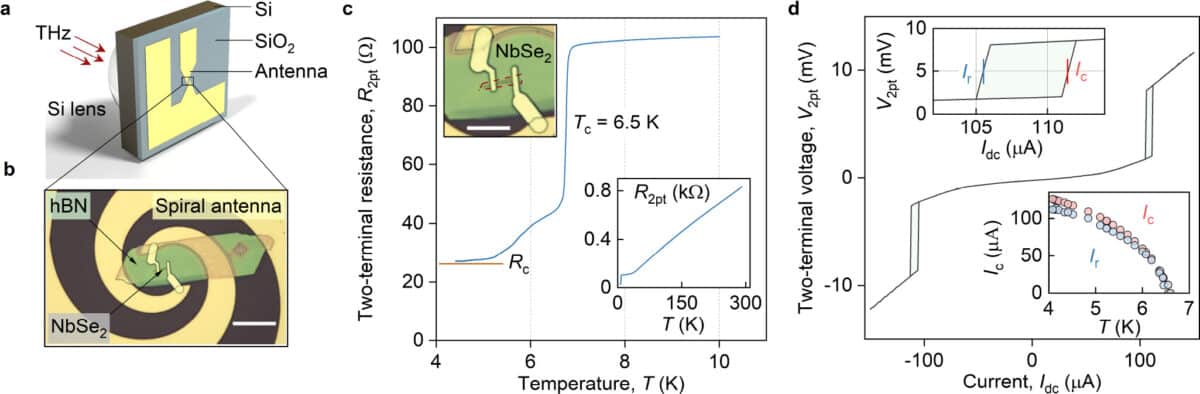

Ученые разработали новый терагерцевый фотодетектор из тонкой сверхпроводящей пленки

Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ и МПГУ создала новый фотодетектор из тонкой сверхпроводящей пленки, который способен обнаруживать слабое излучение терагерцевого диапазона. Это важно для изучения космических объектов, создания беспроводных широкополосных систем связи, а также спектроскопии.

Исследование опубликовано в журнале Nano Letters. Сверхпроводящие болометры на горячих электронах (Superconducting Hot-Electron Bolometer) — тип чувствительных фотодетекторов, которые позволяют регистрировать слабое электромагнитное излучение терагерцевого диапазона.

Они используются в астрономии для изучения космических объектов, включая звезды, галактики и космическое микроволновое излучение, а также востребованы в системах безопасности и медицинской диагностики, так как позволяют визуализировать скрытые объекты с разрешением до сотен микрометров.

Когда светочувствительный элемент такого детектора поглощает электромагнитное излучение, его материал локально нагревается и образуются горячие электроны, кинетическая энергия которых выше средней кинетической энергии электронов в материале. Образование горячих электронов приводит к изменению сопротивления светочувствительного элемента, которое можно измерить как электрический сигнал.

Существующие коммерческие сверхпроводящие болометры с горячими электронами делаются на основе пленок, изготовленных методом магнетронного напыления. Технология не позволяет получить материал тоньше нескольких нанометров, а качество детектора напрямую зависит от качества напыления.

Международная команда исследователей при участии ученых из МИЭМ НИУ ВШЭ предложила использовать более тонкий материал и другой метод нанесения светочувствительного элемента фотодетектора. Следуя примеру нобелевских лауреатов Андрея Гейма и Константина Новоселова, которые получили графен с помощью обычной липкой ленты, авторы исследования получили сверхтонкие пленки диселенида ниобия, отрывая от куска материала атомные слои с помощью полимерного скотча.

«У нас была большая международная коллаборация специалистов по фотодетекторам и экспертов в области двумерных материалов. Мы объединили наши знания и опыт и создали чувствительный и компактный детектор терагерцевого излучения толщиной всего в несколько атомных слоев диселенида ниобия, что в 10 000 раз тоньше листа офисной бумаги, — комментирует Игорь Гайдученко, научный сотрудник МИЭМ НИУ ВШЭ. — При этом наша технология позволяет получать материалы с идеальной структурой. Она проста в применении и не требует специального оборудования».

Авторы исследования также изучили, как диселенид ниобия (NbSe2) реагирует на терагерцевое излучение. Исследователи смотрели, как нагревается материал, когда на него падает электромагнитная волна, и как меняются свойства детектора в зависимости от окружения — подложки и электродов, так как двумерные материалы чувствительны к тому, что их окружает. Также ученые определили механизмы, которые ограничивают чувствительность и быстродействие детектора.

Ученые подчеркивают, что это первая работа по созданию болометрического детектора терагерцевого излучения, которая показала, что в будущем такое устройство может стать лучше существующих коммерческих решений.

«Мы показали, что на основе предложенной технологии можно создать болометрический детектор терагерцевого излучения, близкий по характеристикам к существующим коммерческим аналогам», — комментирует Кирилл Шеин, аспирант и научный сотрудник МИЭМ НИУ ВШЭ. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

Новое исследование показало, что сплоченное сообщество людей, проживающих на крайнем юге Пелопоннесского полуострова, более тысячи лет было генетически изолировано и может проследить свои корни вплоть до бронзового века.

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно